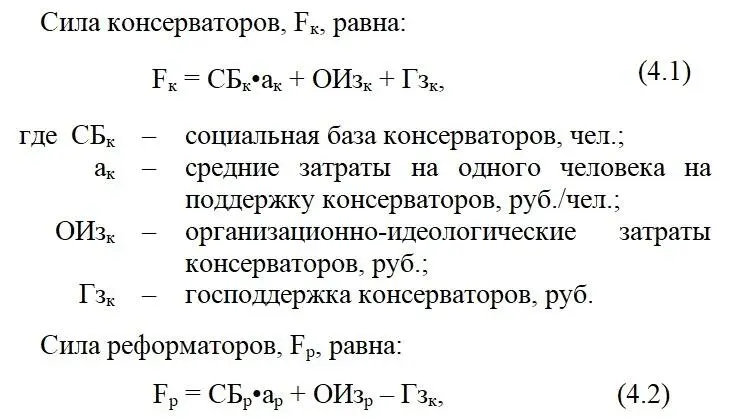

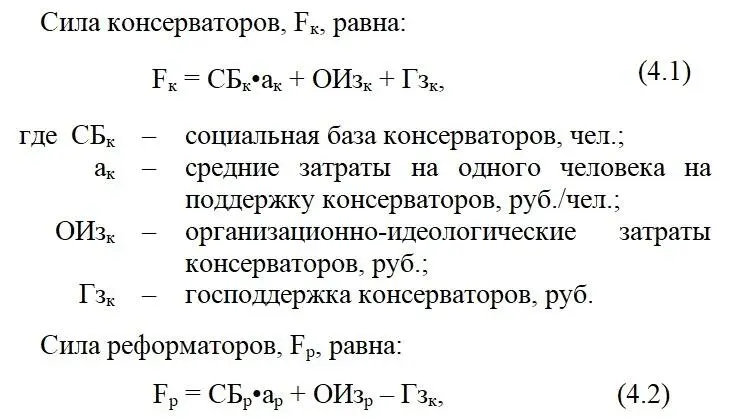

В любом обществе есть противодействие сил консерваторов, стремящихся к сохранению существующего общественного устройства, и реформаторов (революционеров), стремящихся к его изменению или разрушению. И те и другие стремятся привлечь на свою сторону народ и чернь путём соответствующей идеологической подготовки. Государство всегда стоит на стороне консерваторов. Величину этих сил можно выразить в стоимостном выражении.

Переменные СБр и ОИзр имеют тот же смысл, что и в формуле (4.1). Социальная база недовольных существующим общественным устройством огромна, но неорганизованность и низкая активность её членов, а также господдержка консерваторов и результаты идеологических действий противников делают силу реформаторов меньше силы консерваторов, которые диктуют свои условия. Когда сила реформаторов становится больше силы консерваторов, может создаться революционная ситуация, которую Ленин определил так: «Одно угнетение, как бы велико оно не было, не всегда создает революционное положение страны. Большей частью для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». После победы революции контрэлита переходит в разряд элиты и антиэлиты (в 1991 г. почти вся контрэлита стала антиэлитой). Дальше всё повторяется, но уже на другом уровне развития общества.

Противостояние консерваторов и реформаторов вполне естественно и необходимо, оно позволяет развиваться обществу. Преобладание ультраконсерваторов в элите или антиэлите ведёт к террору, восстаниям и революциям. Человеку дан мозг, заставляющий его искать возможность улучшения всего того, что его окружает ‒ от техники до государственного устройства. Его не может остановить даже страх смерти. Вспомним хотя бы Джордано Бруно и Спартака. Призывы не делать экспериментов над людьми идут от тех, кого не затрагивают проблемы неравенства и несправедливости. Путин сказал: «большевики, … задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили». А кем был бы Путин, Ходорковский, Березовский и др., кто победил бы Германию во 2-й мировой, если бы не большевики и не Ленин? Страну начала разваливать «красная» элита, которая сразу после победы Октябрьской революции побелела и начала создавать изокастовое общество. Страну развалили перевёртыши: начал Хрущёв, закончили Горбачёв и Ельцин. Последний, выступая перед американским сенатом, заявил: «коммунистический идол … рухнул». Народ с восторгом встретил победу «белых». А потом в течение почти 10 лет вымирал почти по миллиону в год. Доказательством чего является нынешняя демографическая яма.

Если бы всегда побеждали консерваторы, мы бы жили как при Иване Грозном, который писал князю Курбскому: «Холопий своих (имеется в виду и Курбский) мы вольны жаловать и казнить». Ультралевые невменяемы и не понимают, что слишком быстрые изменения в обществе невозможны (природа не любит скачков и пустоты).

Выводы

1. В идеальном обществе отношения между людьми построены на справедливости, взаимоуважении и честной конкуренции, на это должны быть ориентированы образование и воспитание; трудом не заняты только те, кто учится и не может трудиться. По этой причине в идеальном обществе нет хомэков и нет необходимости в милосердии и благотворительности.

2. Неравенство увеличивается, когда ослабевают усилия сторонников равенства.

ГЛАВА 5. ТОВАР. ДЕНЬГИ. БАНКИ

Всяк суетится, лжет за двух,

И всюду меркантильный дух.

(А.С.Пушкин)

Товар ‒ это продукт труда, распределяющийся в обществе путём обмена, купли-продажи.

Долгое и нудное марксистское определение термина «товар» и открытие того, что рабочая сила есть товар, не имеет никакого практического значения.

Цена ‒ это денежное выражение купли-продажи товара. В работе «Три источника и три составных части марксизма» Ленин говорит: «Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Одну часть рабочего дня рабочий употребляет на себя, а другую ‒ трудится даром, создавая прибавочную стоимость для капиталиста». В силу несостоятельности трудовой теории стоимости нет смысла её подробно обсуждать. Пример: до коронавируса цена маски ‒ 9 руб., во время коронавируса ‒ 45 руб., хотя с увеличением масштабов производства цены должны падать, т. е. затраты рабочего времени далеко не единственный и не главный фактор, определяющий цену товара. При любой форме собственности часть рабочего времени рабочий трудится «даром», т. к. необходимы отчисления на налоги, на восстановление фондов, на развитие производства, на реализацию товара и т. п. Более важным является распределение чистой прибыли.

Читать дальше