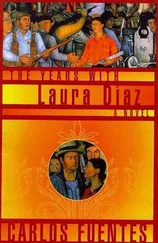

Sentados los muchachos junto a Laura y Juan Francisco y la vieja tía, agradecidos de que la ciudad les ofrezca este repertorio de movimiento, color, aromas, canción, y la corona de México, un castillo que les recuerda a todos, hay más de lo que nos imaginamos en el mundo, hay más…

Jorge Maura se fue y algo que ella convendría en llamar «la realidad», muy entre comillas, reapareció detrás de la bruma romántica. Su marido era la primera realidad. Él es el que reaparece primero, diciéndole a los muchachos (Santiago tiene veintiún años, Dan-tón uno menos):

– La amo.

Me acepta, dijo ella con crueldad y falta de generosidad, me acepta aunque nunca le dije la verdad, me acepta porque sabe que mi libertad me la otorgaron la propia crueldad y torpeza de él, «debí casarme con un panadero al que no le importan los bolillos que fabrica». Luego se dio cuenta de que declarar ante los hijos que la amaba era al mismo tiempo la prueba del fracaso de Juan Francisco, pero también la de su posible nobleza. Laura Díaz se adhirió a la idea de una regeneración de todos, padres de hijos, a través de un amor que ella vivió con tal intensidad que ahora le sobraba para regalárselo a los suyos.

Despertaba junto a su marido -volvieron a dormir juntos- y oía las primeras palabras del hombre, cada mañana.

– Algo anda mal.

Esas palabras lo salvaban a él y la reconciliaban a ella. Juan Francisco, para contentarla gracias a una nobleza redescubierta y acaso inherente a él, era el que les hablaba a Dantón y a Santiago sobre su madre, recordando cuándo se conocieron, cómo era, qué inquieta, qué independiente, que trataran de entenderla… Laura se sintió ofendida al oír esto; debía agradecerle la intercesión a su marido, pero en realidad la ofendió aunque la ofensa duró muy poco porque en la ceremonia vespertina de sentarse en el atardecer del Valle de México frente al Castillo de Chapultepec y los volcanes, que era ya la manera de decir a pesar de todo estamos juntos, ella dijo en voz alta una tarde.

– Me enamoré de un hombre. Por eso no venía a la casa. Estaba con ese hombre. Hubiera dado la vida por él. Los habría abandonado a ustedes por él. Pero él me dejó a mí. Por eso estoy aquí de vuelta con ustedes. Pude haberme quedado sola, pero sentí miedo. Regresé a buscar protección. Me sentía desamparada. No les

pido perdón. Les pido que a su edad, muchachos, empiecen a comprender que la vida no es fácil, que rodos cometemos faltas y herimos a quienes queremos porque nos queremos más a nosotros mismos que a cualquier otra cosa, incluyendo al ser que nos apasiona en un momento dado. Cada uno de ustedes, Dantón, Santiago, va a preferir, cuando la ocasión se presente, seguir su propio camino y no el que su padre o yo quisiéramos. Piensen en mí cuando lo hagan. Perdónenme.

No hubo palabras ni emociones. Sólo María de la O permitió que por sus ojos nublados por las cataratas pasaran viejos recuerdos de una niña en un prostíbulo jarocho y de un caballero que la rescató del desamparo y la integró a esta familia, por encima de todos los prejuicios de raza, de clase y de una moral, inmoral, porque en el nombre de lo que conviene, quita vida en vez de darla.

Laura y Juan Francisco se invitaron a rendirse y los muchachos dejaron de correr, luchar, rodar, todo por no verle la cara a su madre. Santiago dormía y vivía con la puerta de su recámara abierta, cosa que su madre no sabía e interpretó como un acto de libertad y transparencia, aunque quizás también como una rebeldía culpable: no tengo nada que ocultar. Dantón se reía de él, ¿cuál es tu siguiente desplante, mano?, ¿te vas a hacer puñetas a media calle?, no, le contestó el hermano mayor, quiero decir que nos bastamos, ¿quiénes, tú y yo?, eso me gustaría, Dantón; pues yo me basto a mí mismo pero con la puerta cerrada, por si las moscas; ven a ver mi colección de la revista Vea cuando quieras, puras viejas bichis, bien cachondas…

Así como Laura, al regreso, se miraba al espejo y creía casi siempre que su cara no cambiaba por más vicisitudes que la agitaran, descubrió que Santiago se miraba también, sobre todo en las ventanas, y que parecía sorprenderse a sí mismo y de sí mismo, como si descubriese constantemente a otro que estaba con él. Quizás eso lo pensaba sólo la madre. Santiago ya no era un niño. Era algo nuevo. Laura misma, ante el espejo, confirmaba que a veces era la mujer de antes, pero a veces, era la desconocida -una cambiada. ¿Se vería así su hijo? Ella iba a cumplir cuarenta y cuatro años.

No se atrevió a entrar. La puerta abierta era una invitación aunque también, celosa, paradójicamente, una prohibición. Mírame, pero no entres. Dibujaba. Con un espejo redondo para mirarse de reojo y crear -no copiar, no reproducir- el rostro del Santiago que su madre reconoció y memorizó sólo al ver el autorretrato que

su hijo dibujaba: el trazo se convirtió en el rostro verdadero de Santiago, lo reveló, obligó a Laura a darse cuenta de que ella se había ¡do, había vuelto y no había mirado en verdad a sus hijos, con razón ellos no la miraban a ella, corrían, se escurrían, si ella no los miraba tampoco, ellos le reprochaban más que el abandono del hogar, el abandono de la mirada: querían ser vistos por ella y como ella no los veía, Santiago se descubrió primero en un espejo que parecía suplir las miradas que hubiera querido recibir de sus padres, de su hermano, de la sociedad hostil siempre al joven que irrumpe, con su insolente promesa e ignorante suficiencia, en ella. Un retrato y luego un autorretrato.

Y Dantón, seguramente, se descubrió a sí mismo en la vitrina encendida de la ciudad.

Ella regresó como si ellos no existiesen ni se sintieran olvidados o dañados o ansiosos de comunicarle lo que Santiago hacía en este momento: un retrato que ella pudo haber conocido en la ausencia, un retrato que el hijo pudo enviarle a la madre si Laura, como lo deseó, se hubiera ido a vivir con su español, su «hidalgo».

Mira madre. Éste soy yo. No regreses más.

Laura imaginó que no tendría nunca otro rostro que darle a su hijo sino el que el hijo le daba ahora a ella: la frente ancha, los ojos ambarinos muy separados, no oscuros como en la realidad, la nariz recta y los labios delgados y desafiantes, el pelo lacio, revuelto, de un rico castaño lustroso y acascarado, la barbilla temblorosa; hasta en el autorretrato temblaba el mentón que quería dispararse fuera de la cara, valiente pero expuesto a todos los golpes del mundo. Era Santiago el Menor.

Tenía varios libros abiertos y parados alrededor. Van Gogh y Egon Schiele.

¿Dónde los conseguiste? ¿Quién te los dio?

La Librería Alemana aquí en la Colonia Hipódromo.

Laura iba a decir, de casta le viene al galgo, le salió lo alemán, pero él se le adelantó, no te preocupes, son judíos alemanes que se exiliaron en México.

Muy a tiempo.

Sí, mamá, muy a tiempo.

Describió las facciones de Santiago que el autorretrato le traducía y le facilitaba, pero no daba cuenta del espesor del trazo, de la luz sombría que le permitía al espectador asomarse a ese rostro trágico, predestinado, como si el joven artista hubiese descubierto

que un rostro revela la necesidad trágica de cada vida, pero también su posible libertad para sobreponerse a los fracasos. Laura miró ese retrato de su hijo por su hijo y pensó en la tragedia de Raquel Men-des-Alemán y en el drama de Jorge Maura con ella. ¿Había una diferencia entre la fatalidad sombría del destino de Raquel, compartido con todo el pueblo judío, y la respuesta dramática, honorable, pero al cabo dispensable del hidalgo español Jorge Maura que se fue a salvar a Raquel a La Habana, como antes quiso salvar a Pilar en España? Santiago con su autorretrato le daba a Laura una luz, una respuesta que ella quiso hacer suya de ella. Hay que darle tiempo a lo ocurrido. Hay que permitir que el dolor se vuelva, de alguna manera, conocimiento. ¿Por qué presagiaba estas ideas el autorretrato de su hijo?

Читать дальше