Con su sensatez acostumbrada, intervino Luis: «No te tortures. Hagas lo que hagas, nada es definitivo. Puedes irte y volver. O quedarte y marchar más adelante.»

Me sentí momentáneamente aliviada. Haría una pausa para disfrutar del presente, me marcaría un plazo antes de decidir. Esperaría.

Llamé a Luis y le dije: «Quiero despedirme de todos vosotros en la taberna en que os conocí. Aquella a la que me llevaste el primer día…»

Estaban todos allí, hasta los que se habían retirado de las reuniones políticas. Algunos habían terminado sus carreras y se debatían entre la incertidumbre del presente y el temor del futuro. Teresa estaba a punto de debutar en el teatro.

Margarita, Luis y Emilio parecían tristes. «Mis fieles», les dije con emoción. «Os escribiré y os contaré y volveremos a vernos. Aquí o quién sabe dónde…» Luego brindamos con las claves secretas de la libertad y la esperanza. Algunos clientes solitarios, hombres mayores recostados en el mostrador o dispersos por las mesas, nos contemplaban entre admirativos y críticos. «Ay, la juventud», dijo uno, «qué bonita es y qué poco dura.»

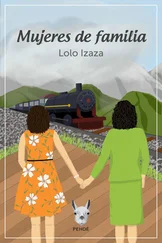

El treinta de junio salí de Madrid. Viajaría a Francia para embarcar rumbo a México, mi siguiente parada, mi apremiante necesidad. Regresada del destierro, necesitaba ahora desterrarme de nuevo. Exilio y regreso y exilio. El inexorable vaivén de los desterrados. Me fui sola a la estación. No quise despedidas ni adioses. Doña Lola soltó unas lágrimas y me entregó un regalo: un abanico negro con varillas doradas.

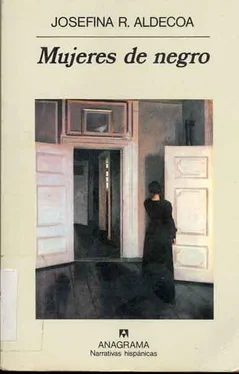

Cuando hube acomodado las maletas en el compartimiento, me asomé a la ventanilla. El tren se ponía ya en marcha. Un grupo de mujeres enlutadas decían adiós. Tuve la delirante sensación de que se despedían de mí. Las miré fascinada; un grupo compacto, inmóvil. Fueron quedando atrás, cada vez más pequeñas hasta que sólo vi una mancha oscura, un enjambre de manos pálidas y aleteantes. Un grupo de mujeres de negro.

Las Magnolias, agosto, 1993