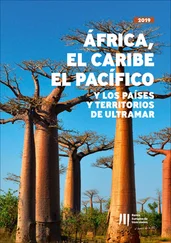

Cuando comunicó su decisión de permanecer en la isla, solamente Joseph manifestó sorpresa. Hunter nada más mostró una helada sonrisa. Seguramente agradecía, en el fondo, no tener que embarcar a dos pasajeros suplementarios en un buque, al fin y al cabo modesto, y cuyas plazas estaban rigurosamente calculadas. Tuvo la cortesía de considerar todo lo que habla sido embarcado durante la jornada, como pruebas de la generosidad de Robinsón, dueño de la isla. Le ofreció a cambio la pequeña yola de reconocimiento estibada sobre la toldilla, que se sumaba a las dos chalupas de salvamento reglamentarias. Era una canoa ligera y de buen aspecto, ideal para uno o dos hombres en tiempo calmo o incluso regular y que vendría a sustituir con ventaja a la vieja piragua de Viernes. Fue en aquella embarcación en la que Robinsón y su compañero regresaron a la isla al caer el sol.

La alegría que experimentó Robinsón al volver a tomar posesión de aquella tierra que había creído perdida para siempre era acorde con los rojizos resplandores del crepúsculo. Era inmenso, desde luego, su desahogo, pero había algo fúnebre en la paz que le rodeaba. Más aún que herido, se sentía envejecido, como si la visita del Whitebird hubiera marcado el fin de una juventud muy prolongada y dichosa. Pero ¿qué importaba? Con las primeras luces del alba el navío inglés levaría el ancla y reemprendería su carrera errante, conducido por la fantasía de su tenebroso capitán. Las aguas de la Bahía de la Salvación se volverían a cerrar sobre la estela del único navío que se había acercado a Speranza en veintiocho años. Con medias palabras, Robinsón había dejado entender que no deseaba que la existencia y la posición de aquel islote fueran reveladas por la tripulación del Whitebird. Aquella promesa iba bien con el carácter del misterioso Hunter y probablemente iba a hacerla respetar. Así se cerraría para siempre aquel paréntesis que había introducido veinticuatro horas de tumulto y desunión en la eternidad serena de los Dióscuros.

El alba era todavía blanquecina cuando Robinsón descendió de la araucaria. Se había acostumbrado a dormir hasta los últimos minutos que preceden a la salida del sol, para reducir lo más posible ese período átono, el más anodino de la jornada, ya que era el más alejado del poniente. Pero la comida inhabitual, los vinos y también una angustia sorda le habían producido un sueño febril, destrozado por bruscos despertares y por breves, pero estériles, insomnios. Acostado, rodeado de tinieblas, había sido desarmada presa de ideas fijas y de obsesiones torturadoras. Había tenido que levantarse precipitadamente para sacudirse aquella jauría imaginaria.

Dio algunos pasos por la playa. Como ya esperaba, el Whitebird había desaparecido. El agua era gris bajo el cielo descolorido. Un rocío abundante pesaba sobre las plantas que se curvaban desconsoladas bajo aquella luz pálida, sin estridencias y sin sombras, de una lucidez desgarradora. Los pájaros guardaban un silencio gélido. Robinsón sintió que se abría dentro de sí un abismo de desesperación, una cisterna sonora y negra de donde subía -como si fuera un espíritu deletéreo- una náusea que le llenó la boca de hilillos de saliva. Una ola se estiraba con suavidad sobre la playa, jugaba un momento con un cangrejo muerto y se retiraba, decepcionada. En sólo unos minutos, en una hora como mucho, se levantaría el sol y llenaría de vida y de alegría a todas las cosas y al propio Robinsón. No había más que aguantar hasta ese momento y resistir la tentación de ir a despertar a Viernes.

Era indiscutible que la visita del Whitebird había comprometido seriamente el equilibrio delicado del triángulo Robinsón-Viernes-Speranza. Speranza se hallaba cubierta de heridas que eran evidentes pero, a pesar de todo, superficiales y que desaparecían en pocos meses. Pero ¿cuánto tiempo necesitaría Viernes para olvidar al hermoso lebrel de los mares que se inclinaba con tanta gracia, bajo la caricia de todos los vientos? Robinsón se reprochaba por haber tomado la decisión de permanecer en la isla sin haber hablado antes de ello con su compañero. Aquella misma mañana le contaría los siniestros detalles que había sabido por Joseph acerca de la trata de negros y de la suerte que corrían en las antiguas colonias americanas. De este modo su nostalgia -si es que existía- disminuiría.

Pensando en Viernes, se acercaba maquinalmente a los dos pimenteros entre los cuales el mestizo tendía su hamaca y en donde pasaba sus noches y gran parte de sus días. No iba a despertarle, desde luego, pero le contemplaría mientras dormía y aquella presencia apacible e inocente le reconfortaría.

La hamaca estaba vacía. Lo que resultaba más sorprendente era la desaparición de los pequeños objetos con que Viernes adornaba sus siestas (espejos, cerbatanas, flautas, plumas, etc.). Una repentina angustia golpeó a Robinsón como si hubiera recibido un puñetazo. Corrió hacia la playa: la yola y la piragua estaban allí, ancladas en lo seco. Si Viernes hubiera querido regresar a bordo del Whitebird , habría tomado una de aquellas embarcaciones y, o bien la habría abandonado en alta-mar, o la habría hecho izar dentro del barco. Era muy poco probable que se hubiera arriesgado a ir a nado hasta tan lejos.

Entonces Robinsón comenzó a batir toda la isla, gritando el nombre de su compañero. Desde la Bahía de la Salvación a las dunas del levante, desde la gruta a la Loma Rosa, desde el bosque de la costa occidental hasta las lagunas orientales, corrió tropezando y dando gritos, convencido con desesperación en lo más profundo de sí mismo de que su búsqueda era inútil. No comprendía cómo Viernes había podido traicionarle, pero no podía retroceder ante la evidencia de que se encontraba solo en la isla, solo como los primeros días. Aquella búsqueda salvaje terminó de dañarle al conducirle hacia dos lugares cargados de recuerdos y a los que no había regresado desde hacía lustros. Sintió bajo sus dedos escurrirse el serrín rojo del Evasión y, bajo sus pies, resbalar el fango tibio de la ciénaga. En el bosque volvió a encontrar la piel de zapa encallecida de su biblia. Todas las páginas habían ardido, excepto un fragmento del primer libro de los Reyes, y leyó, envuelto en una bruma de debilidad:

El Rey David era viejo, de avanzada edad. Se le cubría con vestidos sin que pudiera llegar a calentarse. Sus servidores le dijeron: Que se busque para mi Señor, el Rey, una joven virgen. Que esté junto al Rey y le cuide, y que duerma sobre tu seno y así, mi Señor, el Rey, se calentará.

Robinsón comprendió que aquellos veintiocho años que no existían la víspera acababan de desplomarse sobre sus hombros. El Whitebird los había traído consigo -como si fueran los virus de una enfermedad mortal- y repentinamente él había pasado a ser un hombre viejo. Comprendió también que no hay peor maldición para un viejo que la soledad. Que duerma sobre tu pecho y mi Señor, el Rey, se calentará. La verdad era que estaba temblando de frío a causa del rocío de la mañana, pero ya nadie, nunca, volvería a calentarle. Una última reliquia fue a parar a sus dedos: el collar de Tenn, roído por el moho. Todos sus años pasados, que parecían ya definitivamente borrados, volvían a él en forma de vestigios sórdidos y desgarradores. Apoyó su cabeza contra el tronco de un ciprés. Su rostro se crispó, pero los viejos no lloran. Su estómago se reveló; vomitó en el humus deyecciones avinagradas, toda aquella infame comida que había absorbido frente a Hunter y Joseph. Cuando volvió a levantar la cabeza, encontró las miradas de un areópago de buitres, agrupados a pocos metros, que le vigilaban con sus ojillos rosas. ¡De modo que ellos también habían acudido a aquella cita con el pasado!

Читать дальше