Lauren se detuvo a la altura del chiringuito para comprar una botella de agua mineral, que vació casi de un trago.

– Espero que sea así: una mañana sin hacer nada y ya me estoy volviendo loca; me he mezclado con los que hacen jogging rogándole al cielo que alguno se hiciera, al menos, un esguince.

Betty le prometió que la llamaría en cuanto tuviera alguna información, porque acababan de llegar dos ambulancias a la puerta de Urgencias. Lauren colgó. Con el pie apoyado en un banco y anudándose los cordones de la zapatilla, se preguntó si era realmente celo profesional lo que le hacía preocuparse por la salud de un hombre al que ayer aún no conocía.

Paul cogió las llaves del coche y abandonó su despacho.

Informó a Maureen de que estaría ocupado toda la tarde y haría todo lo posible por pasar a última hora del día. Media hora más tarde, entraba en el vestíbulo del San Francisco Memorial Hospital y subía los peldaños de cuatro en cuatro hasta llegar al primer piso, de tres en tres hasta el segundo y de uno en uno hasta el tercero, jurándose, mientras avanzaba por el pasillo, que volvería a frecuentar el gimnasio a partir del próximo fin de semana. Se cruzó con Nancy, que salía de una habitación, le besó la mano y prosiguió su camino, dejándola estupefacta en medio del pasillo. Entró en la habitación y se aproximó a la cama.

Hizo ademán de ajustar el flujo del gota a gota, cogió la muñeca de Arthur y miró el reloj simulando que le tomaba el pulso.

– Saca la lengua, que yo pueda verla -dijo, irónico.

– ¿Se puede saber a qué juegas? -preguntó Arthur.

– Robar ambulancias, secuestrar a personas en coma… Ahora sí que ya lo tengo por la mano. Pero te perdiste lo mejor. Tendrías que haberme visto con una bata verde, con la mascarilla y un casquete en la cabeza. ¡La elegancia personificada!

Arthur se incorporó.

– ¿De veras estuviste en la intervención?

– Francamente, se hace mucho bombo con la medicina, pero cirujano o arquitecto, todo es más o menos lo mismo, la cuestión es trabajar en equipo. Andaban cortos de personal, yo estaba ahí y no iba a quedarme sin hacer nada, así que eché una mano.

– ¿Y Lauren?

– Impresionante. Pone anestesia, corta, cose, reanima… ¡Y con qué temperamento! Es un placer currar con ella.

El rostro de Arthur se ensombreció.

– ¿Qué ocurre ahora? -preguntó Paul.

– ¡Pues que va a tener problemas por mi culpa!

– ¡Sí, y así estáis en paz! No deja de ser curioso que el único en quien nunca penséis cuando organizáis una de vuestras veladas delirantes, sea yo.

– ¿Tú? No habrás tenido problemas…

Paul carraspeó y levantó uno de los párpados de Arthur

– ¡Tienes buena cara! -dijo, en un tono que imitaba al de un médico.

– ¿Cómo saliste de ésta?

– Me comporté como un miserable, si quieres saberlo. Cuando la policía llegó a las puertas del quirófano, me escondí debajo de la mesa de operaciones, por eso tuve que asistir a toda la intervención. Dicho esto, y descontando los períodos en que estuve grogui, al menos debí de participar unos cinco minutos largos. Es a ella a quien debes que te salvaran la vida, yo no tuve mucho que ver.

Nancy entró en la habitación. Comprobó la tensión de Arthur y le preguntó si quería levantarse y caminar. Paul se ofreció a ayudarlo.

Dieron unos pasos hasta el final del pasillo. Arthur se encontraba bien, había recuperado el equilibrio y hasta tuvo ganas de prolongar el paseo. En la vereda del jardín del hospital, le rogó a Paul que le hiciera dos favores…

Paul se marchó después de que Arthur se acostase. Por el camino se detuvo en una floristería de Union Street. Encargó un ramo de peonías blancas y metió en un sobre la carta que Arthur le había confiado. Las flores serían entregadas a última hora de la tarde. Luego volvió a bajar a Marina y aparcó delante de un videoclub. Hacia las siete llamó al interfono de la señora Morrison, le dio noticias de Arthur y el último episodio de las aventuras de Fu Man Chú.

Lauren estaba tumbada en la alfombra, sumergida en la lectura de la tesis. Su madre, instalada en el sofá del salón, hojeaba las páginas de una revista. De vez en cuando levantaba los ojos para mirar a su hija.

– ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? -preguntó, arrojando la publicación sobre una mesa baja.

Lauren tomaba apuntes en una libreta con espiral, y no contestó.

– Podrías haber arruinado tu carrera, todos estos años de trabajo echados a perder, ¿y en nombre de qué? -argumentó su madre.

– Bien que perdiste tú muchos años con tu matrimonio. Y no salvaste la vida de papá, que yo sepa.

La madre de Lauren se puso en pie.

– Sacaré a Kali a pasear -dijo con sequedad, descolgando su gabardina del perchero.

Abandonó el apartamento dando un portazo.

– Hasta luego -murmuró Lauren, mientras oía los pasos que se alejaban.

La señora Kline se cruzó con un repartidor en la portería.

Llevaba un enorme ramo de peonías blancas y estaba buscando el apartamento de Lauren Kline.

– Yo soy la señora Kline -dijo, cogiendo el sobrecito prendido de la hoja de celofán.

Sólo tenía que dejar las flores allí mismo, ella las cogería a la vuelta. Le dio una propina y el joven se marchó.

Cuando estuvo en la calle, levantó la solapa del sobrecito.

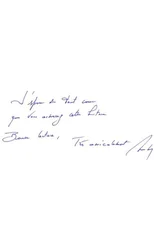

Había dos palabras escritas en un papel: «Volver a verte», y las firmaba «Arthur».

La señora Kline arrugó la carta y se la metió en el fondo del bolsillo del impermeable.

En el barrio solamente había una plaza que admitiera animales. Si el destino tenía sus motivos, a un hombre sin imaginación le parecerían siempre imperfectos. La señora Kline se sentó en un banco; a su lado, la anciana que estaba leyendo el periódico tenía ganas de entablar conversación.

En el cercado reservado a los perros, Kali estaba montando a un jack russell que descansaba a la sombra agradable de un tilo.

– No parece encontrarse muy bien -dijo la anciana.

La señora Kline se sobresaltó.

– Sólo estaba pensativa -contestó la madre de Lauren-. Nuestros perros parecen entenderse muy bien…

– A Pablo siempre le han atraído del tipo alto. Creo que tendré que volver a leerle las instrucciones, me da la impresión de que están al revés. ¿Qué la preocupa?

– ¡Nada!

– Si tiene la necesidad de confesar algo, yo soy la persona ideal: ¡estoy sorda como una tapia!

La señora Kline miró a Rose, que no había abandonado su lectura.

– ¿Tiene usted hijos? -dijo, arrastrando la voz.

La señora Morrison negó con la cabeza.

– Entonces no lo podrá entender.

– ¡Pero he amado a hombres que sí tenían!

– No tiene nada que ver.

– ¡Eso sí que me molesta! -protestó Rose-. Las personas que tienen hijos miran a las que no los tienen como si vinieran de otro planeta. ¡Amar a un hombre es tan complicado como educar a unos crios!

– No comparto su punto de vista.

– ¿Y sigue usted casada?

La señora Kline se miró la mano; el tiempo había borrado la marca de su alianza.

– Así pues, ¿qué dolores de cabeza le causa su hija?

– ¿Cómo sabe que no se trata de un chico?

– ¡Una posibilidad de dos!

– Creo que he hecho algo mal -murmuró la madre de Lauren.

La anciana se inclinó sobre su periódico y escuchó atentamente lo que la señora Kline tanto necesitaba confesar.

– ¡Está muy feo lo de las flores! ¿Y por qué se niega a que vea a ese joven?

– Porque se arriesga a despertar un pasado que puede hacernos daño a las dos.

La anciana volvió a sumergirse en su periódico, el tiempo necesario para reflexionar, y lo volvió a dejar sobre el banco.

Читать дальше