— Ха — ха — ха!

Снова поднялся тучный замдиректора по сбыту.

— Я прошу прощения у товарища ученого. Но сейчас такое время, что заводишься с полоборота. Много неясного, а потому на душе кипит. Семьдесят лет нам говорили одно, а теперь другое. Да сколько можно на нас экспериментировать?..

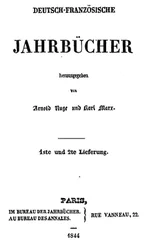

Петр это ночное дежурство пребывал под впечатлением встречи с ученым. Когда все ушли и они остались вдвоем с Гугу, «балдевшим» возле печки, Петр взглянул на бюст Карла Маркса и ему показалось, что тот хитро щурится. «Конечно, — думал Петр, — ученый — явно не марксист. Не то чтобы не марксист, но человек, который может отойти от догмы и пуститься на поиски нового пути. Вон как прошелся по принципу социализма — способности у крикуна есть из горла рвать, а работать кто будет? Еще бы про уничтожение семьи поговорить с ним…»

«Нет. Подумать только! — распалялся он незаметно против Карла Маркса. — Взять и уничтожить мою семью. За что? Про что? Взять и разлучить с Гульяной. Чтоб она пошла к другому мужику, а я к другой бабе. Черт те что! Да случись это, я переверну все, мужика зашибу насмерть и Гульке достанется на орехи. Нельзя так! Это же полная распущенность и конец общества! Это же распад души. Чем же ей, душе, жить, если не любовью, привязанностью к человеку?!»

Петр покосился на Карла Маркса недружелюбно.

— Ты уж как хочешь, уважаемый Карл Маркс, не знаю, как по батюшке, но у меня ты поддержки со своим учением не получишь. Вот посоветуюсь завтра с товарищем ученым, что он еще скажет. Мне надо у него узнать, как можно жить, чтоб учение твое не обидеть и человеческий облик сохранить. Он‑то должен знать и что‑то посоветовать.

Петр еще некоторое время походил по конторе в сердцах, не согласный с учением Карла Маркса про уничтожение семьи, и только когда уже кремлевские куранты по радио пробили полночь, он выглянул в окно — все ли в порядке там на складе, хотя из окна ему виден был лишь упавший в позапрошлую зиму козловый кран, лежавший под окнами ажурной глыбой металла; только тогда стал моститься на стульях за тем самым столом, за которым он обычно сидит днем, помогает девкам писать бумажки. Дверь открылась и в контору впорхнула Гульяна в фуфайке внакидку.

— А вот и я!

Она так тихо подкралась, что даже дремавший у печки Гугу не слышал. Зато когда она вошла, он живо вскочил и радостно кинулся к ней. Она бросила ему косточки.

— Ты чего? — опешил Петр. — Случилось что‑нибудь?

— Случилось, — выдохнула протяжно Гульяна, взгромоздившись ему на колени. — Мы с Лялькой нынче искупались. Я нагрела выварку воды, и мы помылись. Так что я чистая!.. — она взяла его лицо в ладони, притянула к себе и впилась горячими, припухлыми от желания губами. — Я хочу тебя! — жарко выдохнула в самое ухо. — Лежу одна и не могу заснуть. Крутилась, крутилась в постели и вот… К тебе прибежала.

— А Ляльку одну оставила?

— А чего ей сделается? Заглянула — она дрыхнет без задних ног.

— Ну ты даешь! — Петр обвел комнату взглядом, задержался на Гугу, грызшем куриные косточки.

Гульяна съерзнула с колен, открыла дверь, вежливо попросила пса:

— Погуляй, Хороший. С полчасика, а? Муж стесняется…

Гугу внимательно поглядел на хозяйку, мол, ты чего гонишь? Перевел взгляд на недоеденные вкусные косточки. Гульяна заверила его:

— Мы не съедим, не бойся. Вернешься — доешь.

Гугу встал и неохотно вышел в коридор.

Гульяна снова взобралась Петру на колени, обняла. Петр, замирая от подвалившего счастья, запустил руку к сисечкам. (Она без бюстгальтера.) Сисечки теплые, бархатные, пахнут хорошим туалетным мылом. Целуя их, Петр покосился на бдительного Карла Маркса. Тот, казалось, смотрел на него строго, можно сказать, осуждающе.

Гульяна снова съерзнула с колен, подставила стул к шкафу, потянулась, ослепительно заголясь, повернула бюст лицом к стене. Потушила свет.

— Вот теперь можно. — Она живо сбросила с себя фуфайку и распахнула халат. Заставила Петра встать со стула, мигом расстегнула на нем пояс, спустила брюки и с восторгом обнаружила его в полной готовности — напряженным до предела. Посадила его обратно на стул, осторожно села ему верхом на колени, на чудесное мужское творение; приспособилась прекрасно и, подавшись упруго вперед раз и другой, напряглась и тихо, протяжно застонала. — Я так бежала к тебе! Так спешила!.. — глотая слова, выдыхала она горячо.

— Милая! — шептал он в ответ. — Сладкая моя. Прелесть моя!..

Она целовала его, захлебываясь от счастья. Жарко и жадно, будто срывала с его губ и впитывала в себя драгоценные слова любви. И снова воспламенялась, и снова разжигала его. Весь мир, казалось, обрушился, исчез. Осталось одно — единственное желание — у него погрузиться в нее целиком; у нее — вобрать его без остатка.

Читать дальше