У Ешуа заныли ноги, но он не сдавался.

Невозмутимо шумела над ним ель. То был не шум листвы, а спокойный дремотный гул, доносившийся из-под коры, из самой сердцевины.

Ешуа встал, вложил два пальца, как два патрона, в рот и попытался избавиться от тошноты.

Но и горло было заперто страхом.

Перед кем?

Перед лесом? Перед хворью? А может быть, перед тем в ермолке, приколотой булавкой к волосам? Зашел в корчму — и начались напасти: колики, лихоманка.

Зачем его Семен выгнал?

С трудом превозмогая боль, Ешуа поплелся к дороге, забрался в фуру и двинулся дальше.

Не дай бог заболеть. Не дай бог! На успенье в корчму не пробиться. На успенье даже бабы пьют. Что за люди? У них даже смерть — праздник! Смерть богородицы, смерть Иисуса Христа… Что за люди?

Пятьдесят лет прожил Ешуа бок о бок с ними и — хоть убей — не понимал их… даже Морту, и ту не понимал. Кто она? Дура? Святая? Бессребреница? Лиса?

Скоро и местечко. Сейчас они минуют Мишкине, а оттуда до дому рукой подать.

Боль вроде поутихла.

Так и должно быть, подумал Ешуа, чем ближе к дому, тем меньше боли. Хава заварит конский щавель и — его пронесет.

За Мишкине чернел лес Маркуса Фрадкина. Ешуа всегда останавливался у развилки или сворачивал на просеку, где лесорубы брали у него ящика два водки. Но сегодня он не свернет, сегодня покатит в местечко напрямки, в лесу потерпят, а коли очень приспичит, Андроновых в корчму пошлют, братья — парни дюжие, взвалят на плечи по ящику и айда на делянку. Маркус Фрадкин и так на него дуется: чего, мол, Ешуа, людей моих спаиваешь, надерутся и целый день дрыхнут. Маркусу Фрадкину все мало, руби для него да руби, совести у него нет. Радовался бы, что пьют, пускай лишнее дерево не повалят, но зато и его не рубанут… Когда мозг дрыхнет, дрыхнет и топор. Так-то, господин разлюбезный Фрадкин! А еще умником слывет…

Не успел Ешуа проехать через Мишкине и выкатить на Вороний проселок, как в ельнике что-то затрещало, заворочалось по-кабаньи и обдало корчмаря горячим ознобом. Он быстро отпустил вожжи и вытащил из-под сиденья ружье. С непривычки, а может, со страху Ешуа никак не мог приладить его к плечу — ружье все время соскальзывало, и руки чуточку дрожали, и во рту было сухо, и горло сузилось — кажется, ручеек молитвы, и тот не пробьется, но он пробился, сбивчивый, хрусткий. Сколько раз Ешуа спасала молитва, может, и на сей раз спасет от напасти.

Лошади шли тихо, их головы шелестели в сумерках, как кроны.

Ешуа молился, ловя каждый звук, каждый шорох и, когда треск в ельнике утих, поставил ружье между ног и оперся о ствол, как о посох.

Но вдруг лошади шарахнулись в сторону, и корчмаря снова окатило ознобом, только еще более горячим, чем прежде. Он приставил к плечу ружье и, неизвестно кому, сказал:

— Не подходи. Стрелять буду.

— Стреляй, — послышалось в тишине. — Все равно меня убить нельзя.

У Ешуа отлегло от сердца. По голосу он узнал бродягу, повздорившего в корчме с Семеном недели две назад.

— Убить можно каждого, — миролюбиво процедил Ешуа, чувствуя, как все вокруг снова обретает свою первоначальность и имя: и лес, и Вороний проселок, и безмятежные головы лошадей.

— Убить можно каждого, — даже весело повторил он, дыша легко и молодо.

— А я не каждый, — сказал человек в ермолке, продолжая идти рядом с фурой.

— Каждый из нас каждый, — буркнул Ешуа, косясь на чужака. Он не понимал, откуда в такой поздний небезопасный час взялся на Вороньем проселке этот странный еврей, шатающийся по лесу, как беглый каторжник.

— Довезете до Рахмиэлова овина? — спросил человек в ермолке и погладил на ходу лошадь.

— Спрашивать надо не у лошадей, а у хозяина, — с притворной обидой промолвил Ешуа.

— Когда хозяина запрягут, тогда и спрошу, — ответил бродяга и рассмеялся.

— Ты мне нравишься, — пробормотал корчмарь. — Забирайся в фуру.

Сумерки еще больше сгустились. Где-то вспыхнул первый огонек, робкий, почти нереальный. Он мигал, как больной глаз, и его мигание будоражило и глумилось над темнотой, обволакивающей фуру.

Человек в ермолке забрался в телегу, примостился позади корчмаря и уставился на его широкую спину, серую, как Вороний проселок, только не обсаженный деревьями.

Ешуа чувствовал его взгляд, почесывал спину и молчал, пришибленный негаданным соседством.

— Говорят, какой-то еврей в губернатора стрелял, — заговорщически прошептал Ешуа и сам удивился своему голосу. — Розыск вроде бы объявлен.

Чужак молчал.

Читать дальше

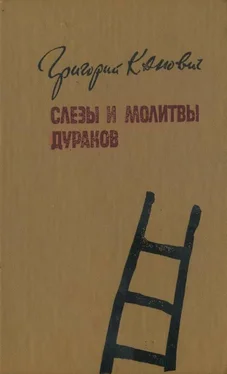

![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)