Anzügliche Briefe zu schreiben und manchmal alte Tonnenmärchen, Geschichten aus der Guyen[n]e und der Provence zu übersetzen Und die alten Haudegen Frankreichs unter die Leute zu bringen.

Charles Cottons Ruhm unterlag nach seinem Tod so merkwürdigen Wandlungen wie der von Montaigne und Shakespeare, freilich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau. Im 19. Jahrhundert wurden seine komischen Verse als abstoßend betrachtet, dafür aber seine Naturgedichte geschätzt, für die seine Zeitgenossen nichts übriggehabt hatten; später gerieten auch diese Verse in Vergessenheit. Man feierte ihn jetzt wegen eines Kapitels über «Forellenkitzeln» in Isaac Waltons The Compleat Angler , selbst wiederum ein höchst montaigneskes Werk. Außer vielleicht unter Anglern ist dieser Text heute vergessen. Cotton ist vor allem als Montaigne-Übersetzer in Erinnerung geblieben.

Cottons Übertragung blieb mehr als zweihundert Jahre lang die Standardübersetzung, und sie brachte Montaigne einer neuen Generation weniger barocker Autoren näher, die mehr an den psychologischen Details des Alltagslebens als an den Spinnweben der Phantasie interessiert waren. Alexander Pope notierte in seinem Exemplar der Cotton-Übersetzung: «Das ist (meiner Ansicht nach) das beste Buch, das je über menschliches Verhalten geschrieben wurde. Dieser Autor sagt nichts anderes als das, was jeder in seinem Herzen fühlt.» Und ein Kritiker meinte in der literarischen Zeitschrift The Spectator , wenn Montaigne seine persönlichen Erlebnisse und Eigenheiten für sich behalten hätte, wäre er zwar als besserer Mensch erschienen, zugleich aber ein sehr viel weniger unterhaltsamer Autor gewesen. Mit Charles Dédéyan zu sprechen: Engländer ließen einen Autor gern drauflosschwadronieren, solange er es auf angenehme Weise tat.

Von nun an gab es keinen Mangel mehr an englischen Essayisten, die genau so schrieben. Sie bildeten «Montaignes wahre Familie», wie es der Kritiker Walter Pater formulierte: Sie demonstrierten «jene Intimität, jene moderne Subjektivität, die man als das montaigneske Element der Literatur bezeichnen könnte». Zu ihnen gehörte der populäre Essayist Leigh Hunt, der sein Exemplar der Essais mit Unterstreichungen und — oft ziemlich albernen — Kommentaren füllte. Wenn Montaigne von einem Jungen ohne Hände erzählt, der ein Schwert und eine Peitsche schwang wie in Frankreich jeder Kutscher, notierte Hunt an den Rand: «Mit seinen Armen natürlich. Trotzdem ist es erstaunlich.»

Ein intellektuell schärferer Bewunderer Montaignes war William Hazlitt, der ihn dafür gelobt hatte, dass er sich nicht als Philosoph gebärdete. Hazlitts Kriterien zur Beurteilung eines guten Essayisten verdeutlichen, was die Engländer jetzt bei Montaigne suchten. Solche Autoren, so Hazlitt, sammelten Merkwürdigkeiten des menschlichen Lebens wie Hobbybiologen Muschelschalen, Fossilien oder Käfer, während sie auf einem Waldpfad oder am Strand spazieren gehen. Sie nahmen die Dinge, wie sie wirklich waren, nicht, wie sie sein sollten. Montaigne war der Beste von allen, weil er alles so hinnahm, wie es war, auch sich selbst. Für Hazlitt enthält ein idealer Essay

Details unserer Kleidung, unserer Miene, unseres Aussehens, unserer Worte und Gedanken; er zeigt uns, was wir sind und was wir nicht sind; er führt uns das ganze Spiel des menschlichen Lebens vor Augen, und indem er uns zu aufgeklärten Zuschauern seiner vielfarbigen Szenen macht, versetzt er uns (wenn möglich) in die Lage, leidlich vernünftige Akteure in dem Spiel zu werden, in dem wir einen Part übernommen haben.

Mit anderen Worten: Der Essay ist das Genre, das uns — mehr als jeder Roman und jede Biographie — hilft, die Kunst des Lebens zu erlernen.

Hazlitts Sohn, der gleichfalls William hieß, gab Cottons Übersetzung der Essais zusammen mit Montaignes Briefen, seinem Reisetagebuch und einer kurzen Biographie 1842 unter dem Titel The Complete Works heraus. 1877 wurde diese Ausgabe dann durch Hazlitts Enkel überarbeitet. Damit prägten die Hazlitts das Bild des englischen Montaigne nachdrücklicher als zuvor Florio. Dieser neue Montaigne wurde insbesondere wegen seiner Aufmerksamkeit für das alltägliche Leben geschätzt und wegen seiner Fähigkeit, in angenehmer Weise darüber zu schreiben, ohne sich formalen literarischen Zwängen zu unterwerfen: Tugenden, die die Hazlitts selbst verkörperten.

Diese Tradition setzte sich ins 20. und sogar ins 21. Jahrhundert hinein fort, bis zu den zahllosen Essayisten und Kolumnisten von Wochenendzeitungen, die, ob sie es wissen oder nicht, das «montaigneske Element in der Literatur» lebendig halten.

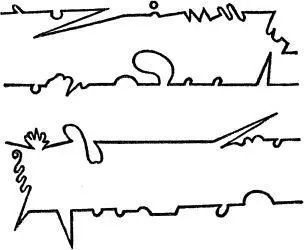

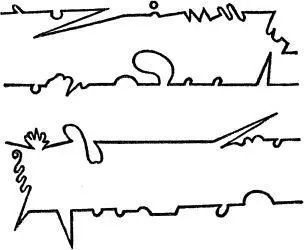

Von allen Erben Montaignes jenseits des Kanals verdient das letzte Wort ein Anglo-Ire: Laurence Sterne, der Autor des Tristram Shandy aus dem 18. Jahrhundert. Sein großer Roman, wenn man überhaupt von einem Roman sprechen kann, ist ein ins Extreme getriebenes montaigneskes Drauflosschwadronieren, gelegentlich mit betontem Kopfnicken in Richtung seines französischen Vorläufers und voller spielerischer Experimente, Paradoxien und Abschweifungen. Widmungen und Prologe stehen an den falschen Stellen und sind über den ganzen Roman verstreut. «Des Autors Vorrede» kommt erst in Band III, Kapitel XX. Einmal bleibt eine ganze Seite leer, damit der Leser das Bild einer Figur nach seinen eigenen Vorstellungen skizzieren kann. Und an anderer Stelle gibt es Verlaufslinien, die den bisherigen Gang des Buches nachzeichnen.

Diagramm der Digressionen in Band 6 von Laurence Sternes Roman «Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman»

Der Roman bewegt sich ständig am Rand seiner Selbstauflösung. Handlungsfäden laufen ins Leere, Brüche und Umwege gewinnen die Oberhand. «Versprach ich nicht der Welt ein Kapitel über Knoten?», fragt Sterne an einer Stelle; «zwei Kapitel über das richtige und das falsche Ende einer Frau? Ein Kapitel über Knebelbärte? Ein Kapitel über Wünsche? — ein Kapitel über Nasen? — Nein, das habe ich bereits geliefert — ein Kapitel über meines Onkel Toby’s Züchtigkeit? gar nicht zu reden von einem Kapitel über Kapitel, das ich noch vor dem Schlafengehen beenden will.» Es klingt wie ein Montaigne auf Speed.

Selbstverständlich, sagt Sterne, könne keine Geschichte, die der Welt so, wie sie ist, Beachtung schenkt, anders sein. Sie könne nicht von einem Anfangs- bis zu einem Endpunkt linear fortlaufend erzählt werden. Das Leben ist kompliziert, und man kann nicht nur einer einzigen Spur folgen.

Könnte ein Historiograph seine Historie so vor sich hertreiben wie ein Mauleseltreiber seinen Maulesel, — immer der Nase nach; — zum Beispiel den ganzen Weg von Rom nach Loretto, ohne jemals den Kopf nach links oder rechts zu wenden, — –– so könnt’ er’s auf seine Kappe nehmen, Euch auf die Stunde genau vorauszusagen, wann er ans Ende seiner Reise gelangen werde; —–– das aber ist, moralisch gesprochen, ein Unding: Denn wenn er nur ein Fünkchen Geist besitzt, wird er von der geraden Linie unterwegs mit dieser oder jener Gesellschaft auf fünfzig Abwege geraten müssen, die gar nicht zu vermeiden sind.

Wie Montaigne auf seiner Reise nach Italien kann man auch Sterne nicht den Vorwurf machen, dass er von seinem Weg abgewichen ist, denn sein Weg ist die Abschweifung. Seine Route liegt per definitionem da, wohin ihn der Zufall treibt.

Mit Tristram Shandy begann eine irische Tradition, die ihre äußerste Zuspitzung mit James Joyces Finnegans Wake erreichte, einem Roman, der über Hunderte von Seiten assoziativen Nebenlinien und Verzweigungen folgt, bevor er sich am Ende wieder zu sich selbst zurückwendet: Der letzte Halbsatz hakt sich in den Halbsatz ein, mit dem das Buch begann. Für Sterne wie für Montaigne, die es möglichst vermieden, die Dinge sauber zum Abschluss zu bringen, wäre das viel zu ordentlich gewesen. Sie betrachteten das Schreiben und das Leben als einen Fluss, dem man seinen Lauf lassen musste, auch wenn man immer weiter abschweifte, ohne jemals an ein Ziel zu gelangen. Sterne und Montaigne beschreiben eine Welt, die ständig etwas Neues hervorbringt, über das man schreiben kann. Warum also sollte man einen Schlusspunkt setzen? Damit werden sie zu Philosophen aus Zufall: zu Naturforschern auf einer Forschungsreise durch die menschliche Seele ohne Karten und Pläne und ohne eine Vorstellung davon, wo sie letztlich landen oder was sie tun werden, wenn sie erst mal angekommen sind.

Читать дальше