Die Bartholomäusnacht war der Auftakt zu einem neuen Krieg, der mit wenigen Unterbrechungen die ganzen 1570er Jahre hindurch andauerte und sehr viel anarchischer und fanatischer geführt wurde als alle bisherigen Auseinandersetzungen. Plündernde Soldaten, die in den kurzen Friedenszeiten weder Sold bekamen noch unter einem militärischen Kommando standen, richteten viel Unheil an. Viele Bauern flohen lieber und versteckten sich im Wald, als dass sie in den Dörfern auf Übergriffe warteten. Es herrschten von Rache- und Vergeltungsdurst bestimmte vorzivilisatorische Zustände. 1579 schrieb der Provinzanwalt Jean La Rouvière an den König und bat um Hilfe für die bäuerlichen Armen dieses Gebiets — «notleidende, gemarterte und im Stich gelassene Menschen», die sich mit den geringen Erträgen ihrer Felder durchschlagen mussten, nachdem sie ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten. Zu den Schrecknissen, die sie gesehen oder gehört hatten, zählten Geschichten über Menschen, die

lebendig unter Haufen von Mist begraben, in Brunnen und Gräben geworfen wurden, wo sie verendeten, heulend wie Hunde. Man steckte sie in Kisten, die man vernagelte, mauerte sie in Türme ein, wo sie verhungerten, und hängte sie in den Bergen und Wäldern an Bäumen auf. Man setzte sie vor ein Feuer und ließ ihre Füße in heißem Fett schmoren; ihre Frauen wurden vergewaltigt, Schwangere misshandelt. Kinder wurden entführt und von den Eltern Lösegeld erpresst, andere wurden vor den Augen ihrer Eltern lebendig verbrannt.

Die Kriege wurden von religiösem Fanatismus befeuert, und das durch sie verursachte Leid nährte apokalyptische Visionen. Für Katholiken wie Protestanten schien mit den Gräueltaten die Geschichte an ihr Ende gelangt und der Endkampf zwischen Gott und dem Teufel bevorzustehen. Deshalb feierten die Katholiken das Massaker der Bartholomäusnacht als den Triumph des Guten über das Böse und als Chance, die Irregeleiteten zur Rettung ihrer Seelen in den Schoß der Kirche zurückzuführen.

Die Zeit drängte. Am Jüngsten Tag würde Christus wiederkommen und Rechenschaft fordern. Wenn die Endzeit angebrochen war, konnte es keine Kompromisse mehr geben, keine Rücksichtnahme auf andere Standpunkte und keine Verständigung zwischen den rivalisierenden Glaubensrichtungen. In einer Welt, die auf den Untergang zusteuerte, stand auch Montaigne mit seinem Lob des gewöhnlichen Lebens und des rechten Maßes auf verlorenem Posten.

Die Zeichen für die bevorstehende Apokalypse waren vielfältig. Hungersnöte, Missernten und eisige Winter in den 1570er und 1580er Jahren nahm man als Beweis dafür, dass Gott der Welt seine schützende Hand entzogen hatte. Pocken, Typhus, Keuchhusten und vor allem die Pest forderten zahllose Opfer. Die vier apokalyptischen Reiter Pest, Krieg, Hunger und Tod suchten die Menschheit heim. Ein Werwolf zog durchs Land, in Paris wurden siamesische Zwillinge geboren, und am Himmel tauchte eine Nova auf, ein neuer Stern. Selbst Menschen, die nicht zu religiösem Extremismus neigten, hatten das Gefühl, alles steuere auf ein Ende zu. Marie de Gournay, die Herausgeberin von Montaignes Essais , beschrieb das Frankreich ihrer Jugend als ein so tief im Chaos versunkenes Land, «dass man den endgültigen Untergang und nicht die Wiederherstellung des Staates» erwartete. Der Sprachforscher und Theologe Guillaume Postel prophezeite 1573 in einem Brief, «innerhalb von acht Tagen» werde die Menschheit untergehen.

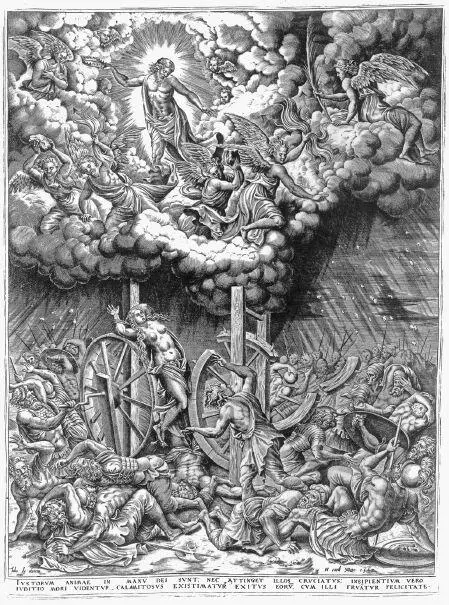

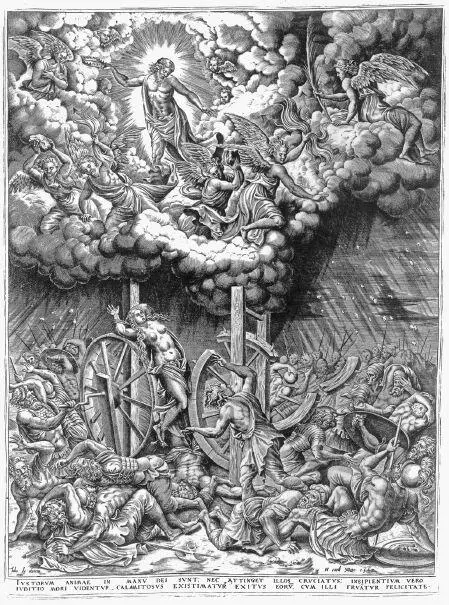

Himmel und Hölle, Kupferstich von Hieronymus Cock aus dem Jahr 1565

Auch der Teufel wusste, dass die Tage seines Einflusses auf der Welt gezählt waren, und schickte Heerscharen von Dämonen, um die letzten noch ungeschützten Seelen für sich zu gewinnen. Jean Wier berechnete in seinem De praestigiis daemonum (1564), mindestens 7 408 127 Dämonen seien im Auftrag Luzifers am Werk, befehligt von 79 Dämonenfürsten. Ihnen zur Seite stünden Hexen, deren Zahl seit Ende der 1560er Jahre dramatisch zunahm — der überwältigende Beweis dafür, dass die Apokalypse unmittelbar bevorstehe. Sie wurden vor Gericht gestellt und verbrannt, doch der Teufel ersetzte sie immer schneller.

Der Dämonenforscher Jean Bodin, einer der bedeutendsten Staatstheoretiker der frühen Neuzeit, forderte, in Krisenzeiten wie dieser müssten die Standards der Beweiserbringung niedriger angesetzt werden. Hexen seien ein ernstes Problem, und angesichts der Schwierigkeit, sie mit gängigen Beweismethoden zu überführen, wären langwierige juristische Prozeduren und übliche Gerichtsverfahren kontraproduktiv. In der Öffentlichkeit kursierende Gerüchte seien Beweis genug. Wenn ein Dorfbewohner eine Frau als Hexe bezichtigte, genügte das, sie der Folter zu unterziehen. Dafür wurden mittelalterliche Techniken eingesetzt, unter anderem die Wasserprobe (Schwimmen war ein Schuldbeweis) und die Feuerprobe mit glühenden Eisen. Die Zahl der verurteilten Hexen stieg, je mehr die Beweislast schwand, und dieser Anstieg galt als weiterer Beleg für den Ernst der Lage und als Argument dafür, die Gesetze weiter zu lockern. Nur wenige widersprachen wie Montaigne, der die Folter als Instrument der Wahrheitsfindung für ungeeignet hielt, da die Gefolterten alles zugäben, um ihre Pein zu beenden. Außerdem, so Montaigne, schätzten jene Leute «den Wert ihrer religiösen Spekulationen doch wohl allzu hoch ein, wenn sie um deretwillen einen Menschen bei lebendigem Leib verbrennen» ließen.

Theologen warnten vor dem Antichrist, für dessen Kommen man in den folgenden Jahren viele Anzeichen zu erkennen glaubte: 1583 brachte eine Greisin irgendwo in Afrika ein Kind mit Katzenzähnen zur Welt, das mit der Stimme eines Erwachsenen verkündete, es sei der Messias. In Babylon öffnete sich ein Berg und gab eine Säule frei, auf der in hebräischer Schrift stand: «Die Stunde meiner Geburt ist gekommen.» Der führende französische Experte für solche Geschichten war Montaignes Nachfolger im Parlament von Bordeaux, Florimond de Raemond, der auch die Hexenverbrennung befürwortete. In seinem Werk L’Antichrist analysierte er die Zeichen am Himmel, Missernten, Volksaufstände, Barbarei und Kannibalismus im Krieg als Belege für die bevorstehende Ankunft des Satans.

Wer sich unter diesen Umständen an Massakern beteiligte, stellte sich demonstrativ auf die Seite Gottes. Protestantische wie katholische Extremisten überantworteten sich Gott und wandten sich von der Welt ab. Wer weiter seinen alltäglichen Verrichtungen nachging, stand bestenfalls im Verdacht moralischer Schwäche, schlimmstenfalls galt er als Verbündeter des Teufels.

Tatsächlich führten viele Menschen ihr Leben weiter wie bisher. Sie versuchten, sich so weit wie möglich aus den Unruhen herauszuhalten und jenem gewöhnlichen Leben treu zu bleiben, das Montaigne zufolge das weiseste war. Selbst wenn sie an die bevorstehende Konfrontation zwischen Gott und dem Satan glaubten, interessierte sie das nicht mehr als die Skandale und diplomatischen Schachzüge des königlichen Hofes. Viele Protestanten schworen nach 1572 insgeheim ihrem Glauben ab oder verheimlichten ihn zumindest — das indirekte Eingeständnis, dass ihnen ein Leben im Diesseits wichtiger war als das Jenseits. Eine radikale Minderheit fiel ins andere Extrem und rief zum totalen Krieg gegen den Katholizismus und zur Ermordung des Königs auf, des «Tyrannen», der in ihren Augen für den Tod Colignys und all der anderen Opfer der Massaker verantwortlich war. La Boéties Schrift Von der freiwilligen Knechtschaft wurde jetzt von hugenottischen Extremisten veröffentlicht. Sie instrumentalisierten sein Traktat zur Propaganda, was La Boétie niemals gebilligt hätte.

Doch der Königsmord war gar nicht notwendig, Karl IX. starb am 30. Mai 1574 eines natürlichen Todes. Ihm folgte ein weiterer Sohn Katharina von Medicis auf dem Thron, Heinrich III., der selbst bei den Katholiken noch weitaus unbeliebter war als sein Vorgänger. In den 1570er Jahren wuchs die Unterstützung für die Extremisten der katholischen Liga, die mit ihrem Anführer, dem mächtigen und ehrgeizigen Herzog von Guise, der Monarchie in den kommenden Jahren mindestens so viele Schwierigkeiten machte wie die Hugenotten. Von nun an waren die Kriege in Frankreich ein Konflikt zwischen drei Parteien, deren schwächste die Monarchie war. Heinrich versuchte mehrfach, die Führung der Liga zu übernehmen, um sie in seine Politik einzubinden, aber seine Bemühungen scheiterten. Er galt nunmehr als heimlicher Helfershelfer des Satans.

Читать дальше