[280]Ou Autos sacramentales. Lope de Vega en a fait environ quatre cents: San Francisco, san Nicolas, san Agustin, san Roque, san Antonio, etc.

[281]Je ne sais trop sur quoi Cervantès fonde son éloge des théâtres étrangers. À son époque, les Italiens n’avaient guère que la Mandragore et les pièces du Trissin; la scène française était encore dans les langes, Corneille n’avait point paru; la scène allemande était à naître, et Shakespeare, le seul grand auteur dramatique de l’époque, ne se piquait assurément guère de cette régularité classique qui permettait aux étrangers d’appeler barbares les admirateurs de Lope de Vega.

[282]Cet heureux et fécond génie est Lope de Vega, contre lequel Cervantès a principalement dirigé sa critique du théâtre espagnol. À l’époque où parut la première partie du Don Quichotte, Lope de Vega n’avait pas encore composé le quart des dix-huit cents comédies de capa y espada qu’a écrites sa plume infatigable.

Il faut observer aussi qu’à la même époque le théâtre espagnol ne comptait encore qu’un seul grand écrivain. C’est depuis qu’ont paru Calderon, Moreto, Alarcon, Tirso de Molina, Rojas, Solis, etc., lesquels ont laissé bien loin derrière eux les contemporains de Cervantès.

[283]Premier comte de Castille, dans le dixième siècle.

[284]Le Cid n’était pas de Valence, mais des environs de Burgos, en Castille. Cervantès le nomme ainsi parce qu’il prit Valence sur les Almoravides, en 1094.

[285]Guerrier qui se distingua à la prise de Séville par saint Ferdinand, en 1248.

[286]Ce n’est point du poëte que Cervantès veut parler, quoiqu’il fût également de Tolède, et qu’il eût passé sa vie dans les camps: c’est d’un autre Garcilaso de la Vega, qui se rendit célèbre au siége de Grenade par les rois catholiques, en 1491. On appela celui-ci Garcilaso de l’Ave Maria, parce qu’il tua en combat singulier un chevalier more qui portait, par moquerie, le nom d’ Ave Maria sur la queue de son cheval.

[287]Autre célèbre guerrier de la même époque.

[288]L’histoire de Floripe et de sa tour flottante, où l’on donna asile à Guy de Bourgogne et aux autres pairs, est rapportée dans les Chroniques des douze pairs de France.

[289]Le pont de Mantible, sur la rivière Flagor (sans doute le Tage), était formé de trente arches de marbre blanc, et défendu par deux tours carrées. Le géant Galafre, aidé de cent Turcs, exigeait des chrétiens, pour droit de passage, et sous peine de laisser leurs têtes aux créneaux du pont, trente couples de chiens de chasse, cent jeunes vierges, cent faucons dressés, et cent chevaux enharnachés ayant à chaque pied un marc d’or fin. Fiérabras vainquit le géant. (Histoire de Charlemagne, chap. XXX et suiv.)

[290]Comme les Juifs le Messie, ou les Portugais le roi don Sébastien.

[291]L’histoire de ce cavalier fut écrite d’abord en italien, dans le cours du treizième siècle, par le maestro Andréa, de Florence; elle fut traduite en espagnol par Alonzo Fernandez Aleman, Séville, 1548.

[292]Le Saint-Grial, ou Saint-Graal, est le plat où Joseph d’Arimathie reçut le sang de Jésus-Christ, quand il le descendit de la croix pour lui donner la sépulture. La conquête du Saint-Grial par le roi Artus et les chevaliers de la Table-Ronde est le sujet d’un livre de chevalerie, écrit en latin, dans le douzième siècle, et traduit depuis en espagnol, Séville, 1500.

[293]Les histoires si connues de Tristan de Léonais et de Lancelot du Lac furent également écrites en latin, avant d’être traduites en français par ordre du Normand Henri II, roi d’Angleterre, vers la fin du douzième siècle. Ce fut peu de temps après que le poëte Chrétien de Troyes fit une imitation en vers de ces deux romans.

[294]Écrite à la fin du douzième siècle par le troubadour provençal Bernard Treviez, et traduite en espagnol par Félipe Camus, Tolède, 1526.

[295]Cette trompe fameuse s’entendait, au rapport de Dante et de Boyardo, à deux lieues de distance.

[296]Pierre de Beaufremont, seigneur de Chabot-Charny.

[297]Ou plutôt Ravestein.

[298]Juan de Merlo, Pedro Barba, Gutierre Quixada, Fernando de Quevara, et plusieurs autres chevaliers de la cour du roi de Castille Jean II, quittèrent en effet l’Espagne, en 1434, 35 et 36, pour aller dans les cours étrangères rompre des lances en l’honneur des dames. On peut consulter sur ces pèlerinages chevaleresques la Cronica del rey don Juan el II e, cap. CCLV à CCLXVII.

[299]Suero de Quiñones, chevalier léonais, fils du grand bailli (merinomayor) des Asturies, célébra, en 1434, sur le pont de l’Orbigo, à trois lieues d’Astorga, des joutes fameuses qui durèrent trente jours. Accompagné de neuf autres mantenedores, ou champions, il soutint la lice contre soixante-huit conquistadores, ou aventuriers, venus pour leur disputer le prix du tournoi. La relation de ces joutes forme la matière d’un livre de chevalerie, écrit par Fray Juan de Pineda, sous le titre de Paso honroso, et publié à Salamanque en 1588.

[300] Cronica del rey don Juan el II e, cap. CM.

[301]La Historia Caroli Magni, attribuée à l’archevêque Turpin, et dont on ignore le véritable auteur, fut traduite en espagnol et considérablement augmentée par Nicolas de Piamonte, qui fit imprimer la sienne à Séville, en 1528.

[302]Malgré l’affirmation du chanoine, rien n’est moins sûr que l’existence de Bernard del Carpio; elle est niée, entre autres, par l’exact historien Juan de Ferreras.

[303]L’altercation a commencé dans le chapitre précédent, de même que l’entretien entre don Quichotte et Sancho, qui lui sert de titre, avait commencé dans le chapitre antérieur. Faut-il attribuer ces transpositions à la négligence du premier éditeur, ou bien à un caprice bizarre de Cervantès? À voir la même faute tant de fois répétée, je serais volontiers de ce dernier avis.

[304]Virgile avait dit des Champs-Élysées:

Largior hic campos aether et lumine vestit

Purpureo.

( A En., lib. VI.)

[305]Allusion au poëme de Giacobo Sannazaro, qui vivait à Naples vers 1500. L’ Arcadia fut célèbre en Espagne, où l’on en fit plusieurs traductions.

[306]On ne s’attendait guère à trouver dans le conte du chevrier une imitation de Virgile:

Formosam resonare doces Amaryllida silvas.

[307]Autre imitation de Virgile, qui termine ainsi sa première églogue:

Sunt nobis mitia poma,

Castaneae molles, et pressi copia lactis.

[308]Voilà un passage tout à fait indigne de Cervantès, qui se montre toujours si doux et si humain; il y fait jouer au curé et au chanoine un rôle malséant à leur caractère, et il tombe justement dans le défaut qu’il a reproché depuis à son plagiaire Fernandez de Avellaneda. Il n’y a point de semblable tache dans la seconde partie du Don Quichotte.

[309]Les processions de pénitents (disciplinantes), qui donnaient lieu à toutes sortes d’excès, furent défendues, en Espagne, à la fin du règne de Charles III.

[310]Dans le reste de l’Espagne, les femmes mariées conservaient et conservent encore leurs noms de filles.

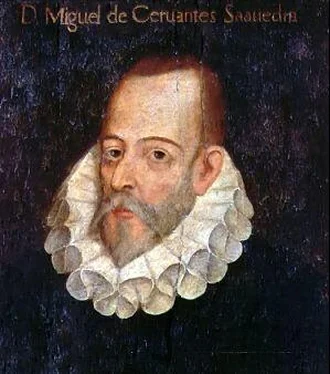

Cervantès, dans le cours du Don Quichotte, donne plusieurs noms à la femme de Sancho. Il l’appelle, au commencement de la première partie, Mari-Gutierrez; à présent, Juana Panza; dans la seconde partie, il l’appellera Teresa Cascajo; puis une autre fois, Mari-Gutierrez, puis Teresa Panza. C’est, en définitive, ce dernier nom qu’il lui donne.

[311]Il y avait alors à Saragosse une confrérie, sous le patronage de saint Georges, qui célébrait, trois fois par an, des joutes qu’on appelait justas dei arnes. (Ger. de Urrea, Dialogo de la verdadera honra militar.)

Читать дальше