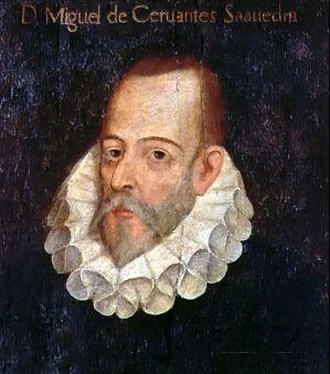

[8]Que Cervantes n’acheva point.

[9]Métaphore empruntée à l’art chirurgical. Il était alors très en usage de coudre une blessure, et l’on exprimait sa grandeur par le nombre de points nécessaires pour la cicatriser. Cette expression rappelle une des plus piquantes aventures de la Nouvelle intitulée Rinconete y Cortadillo. Cervantes y raconte qu’un gentilhomme donna cinquante ducats à un bravache de profession, pour qu’il fît à un autre gentilhomme, son ennemi, une balafre de quatorze points. Mais le bravo, calculant qu’une si longue estafilade ne pouvait tenir sur le visage fort mince de ce gentilhomme, la fit à son laquais, qui avait les joues mieux remplies.

[10]Depuis le milieu du seizième siècle, les entreprises maritimes des Turcs faisaient, en Italie et en Espagne, le sujet ordinaire des conversations politiques. Elles étaient même entrées dans le langage proverbial: Juan Cortès de Tolédo, auteur du Lazarille de Manzanarès, dit, en parlant d’une belle-mère, que c’était une femme plus redoutée que la descente du Turc. Cervantes dit également, au début de son Voyage au Parnasse, en prenant congé des marches de l’église San-Félipe, sur lesquelles se réunissaient les nouvellistes du temps: «Adieu, promenade de San-Félipe, où je lis, comme dans une gazette de Venise, si le chien Turc monte ou descend.»

[11]On appelait ces charlatans politiques arbitristas, et les expédients qu’ils proposaient, arbitrios. Cervantes s’est moqué d’eux fort gaiement dans le Dialogue des chiens. Voici le moyen qu’y propose un de ces arbitristas, pour combler le vide du trésor royal: «Il faut demander aux cortès que tous les vassaux de Sa Majesté, de quatorze à soixante ans, soient tenus de jeûner, une fois par mois, au pain et à l’eau, et que toute la dépense qu’ils auraient faite ce jour-là, en fruits, viande, poisson, vin, œufs et légumes, soit évaluée en argent, et fidèlement payée à Sa Majesté, sous l’obligation du serment. Avec cela, en vingt ans, le trésor est libéré. Car enfin, il y a bien en Espagne plus de trois millions de personnes de cet âge… qui dépensent bien chacune un réal par jour, ne mangeassent-elles que des racines de pissenlit. Or, croyez-vous que ce serait une misère que d’avoir chaque mois plus de trois millions de réaux comme passés au crible? D’ailleurs, tout serait profit pour les jeûneurs, puisque avec le jeûne ils serviraient à la fois le ciel et le roi, et, pour un grand nombre, ce serait en outre profitable à la santé. Voilà mon moyen, sans frais ni dépens, et sans nécessité de commissaires, qui sont la ruine de l’État.»

[12]Allusion à quelque romance populaire du temps, aujourd’hui complètement inconnu.

[13]Ce n’est pas suivant Turpin, auquel on n’a jamais attribué de cosmographie: mais suivant Arioste, dans l’ Orlando furioso, poëme dont Roger est le héros véritable.

[14]L’Écriture ne le fait pas si grand. Egressus est vir spurius de castris Philistinorum, nomine Goliath de Geth, altitudinis sex cubitorum et palmi. (Rois, livre I, chap. XVII.)

[15]C’est le poëme italien Morgante maggiore, de Luigi Pulci. Ce poëme fut traduit librement en espagnol par Geronimo Anner, Séville, 1550 et 1552.

[16]Roland, Ferragus, Renaud, Agrican, Sacripant, etc.

[17]Médor fut blessé et laissé pour mort sur la place, en allant relever le cadavre de son maître, Daniel d’Almonte. (Orlando furioso, canto XXIII.)

[18]Le poëte andalous est Luis Barahona de Soto, qui fit Les Larmes d’Angélique (Las Lagrimas de Angélica), poëme en douze chants, Grenade, 1586. Le poëte castillan est Lope de Vega, qui fit La Beauté d’Angélique (La Hermosura de Angélica), poëme en vingt chants, Barcelone, 1604.

[19]Quelques années plus tard, Quevedo se fit le vengeur des amants rebutés d’Angélique dans son Orlando burlesco.

[20]Formule très-usitée des historiens arabes, auxquels la prirent les anciens chroniqueurs espagnols, et après eux les romanciers, que Cervantes imite à son tour.

[21]Le mot insula, que don Quichotte emprunte aux romans de chevalerie, était, dès le temps de Cervantes, du vieux langage. Une île s’appelait alors, comme aujourd’hui, isla. Il n’est donc pas étonnant que la nièce et la gouvernante n’entendent pas ce mot. Sancho lui-même n’en a pas une idée très-nette. Ainsi la plaisanterie que fait Cervantes, un peu forcée en français, est parfaitement naturelle en espagnol.

[22] Quando caput dolet, cetera membra dolent.

[23]On comptait alors plusieurs degrés dans la noblesse: hidalgos, cavalleros, ricoshombres, titulos, grandes. J’ai mis gentilhommes au lieu de chevaliers, pour éviter l’équivoque que ce mot ferait naître, appliqué à don Quichotte.

Don Diego Clemencin a retrouvé la liste des nobles qui habitaient le bourg d’Armagasilla de Alba, au temps de Cervantes. Il y a une demi-douzaine d’ hidalgos incontestés, et une autre demi-douzaine d’ hidalgos contestables.

[24]Quant aux mœurs, Suétone est du même avis que don Quichotte; mais non quant à la toilette. Au contraire, il reproche à César d’avoir été trop petit-maître… Circa corporis curam morosior, ut non solum tonderetur diligenter ac raderetur, sed velleretur etiam, ut quidam exprobraverunt… (Cap. XLV.)

[25]Sancho avait changé le nom de Ben-Engeli en celui de Berengena, qui veut dire aubergine, espèce de légume fort répandue dans le royaume de Valence, où l’avaient portée les Morisques.

[26]Il y avait presque un mois, dit Cervantes dans le chapitre premier, que don Quichotte était revenu chez lui en descendant de la charrette enchantée, et voilà que douze mille exemplaires de son histoire courent toute l’Europe, imprimés dans quatre ou cinq villes, et en plusieurs langues. Le Don Quichotte est plein de ces étourderies. Est-ce négligence? est-ce badinage?

[27]On peut dire du bachelier Carrasco: Cecinit ut vates.

[28]Sancho répond ici par un jeu de mots, à propos de gramatica, grammaire. «Avec la grama (chiendent), je m’accommoderais bien, mais de la tica je ne saurais que faire, car je ne l’entends pas.» C’était intraduisible.

[29]Le crime de fausse monnaie était puni du feu, comme étant à la fois un vol public et un crime de lèse-majesté. (Partida VII, tit. VII, ley 9.)

[30]On appelle communément el Tostado (le brûlé, le hâlé) don Alonzo de Madrigal, évêque d’Avila, sous Jean II. Quoiqu’il fût mort encore jeune, en 1550, il laissa vingt-quatre volumes in-folio d’œuvres latines, et à peu près autant d’œuvres espagnoles, sans compter les travaux inédits. Aussi son nom était-il demeuré proverbial dans le sens que lui donne don Quichotte.

[31]Ce rôle fut appelé successivement hobo, simple, donaire, et enfin gracioso.

[32]Cette pensée est de Pline l’Ancien; elle est rapportée dans une lettre de son neveu. (Lib. III, epist. v.) Don Diego de Mendoza la cite dans le prologue de son Lazarillo de Tormès, et Voltaire l’a répétée plusieurs fois.

[33]La citation n’est pas exacte. Horace a dit: Quandoque bonus dormitat Homerus.

[34] Ecclésiaste. chap. X, vers. 15.

[35]Cervantes n’avait pas oublié de mentionner le voleur; il a dit positivement que c’est Ginès de Passamont; mais il oubliait le vol lui-même. Voyez tome I, note du chapitre XXIII de la première partie. [Cette note est la suivante: Il paraît que Cervantès ajouta après coup, dans ce chapitre, et lorsqu’il avait écrit déjà les deux suivants, le vol de l’âne de Sancho par Ginès de Passamont. Dans la première édition du Don Quichotte, il continuait, après le récit du vol, à parler de l’âne comme s’il n’avait pas cessé d’être en la possession de Sancho, et il disait ici: «Sancho s’en allait derrière son maître, assis sur son âne à la manière des femmes…» Dans la seconde édition, il corrigea cette inadvertence, mais incomplétement, et la laissa subsister en plusieurs endroits. Les Espagnols ont religieusement conservé son texte, et jusqu’aux disparates que forme cette correction partielle. J’ai cru devoir les faire disparaître, en gardant toutefois une seule mention de l’âne, au chapitre XXV. L’on verra, dans la seconde partie du Don Quichotte, que Cervantès se moque lui-même fort gaiement de son étourderie, et des contradictions qu’elle amène dans le récit.]

Читать дальше