А смуглый, большеголовый Верстовский? Вот уж чьи глаза сверкали неподдельным огнем. Выпятив крепкий подбородок, утверждал символ веры: солнце русской музыки не взойдет, пока не перестанем воротить рожи от всего народного. Учитель не воротил. Жаль, не дожил, не услышал «Аскольдовой могилы». И не узнал, что бродячие музыканты разнесли по улицам Берлина и Вены, Парижа и Лондона мелодии ученика — «Гой ты, Днепр…», «Ах, подруженьки, как грустно…».

Учился у Филда и сверстник Верстовского, поручик Алябьев. При этом имени — у кого не на слуху «Соловей мой, соловей…»? Пели «соловушку» и Полина Виардо, и Аделина Патти… Читаю: «Романсы Александра Алябьева были очень любимы в свое время. Но даже такие, как «Вечерний звон», отжили свой век». Отжили? Не знаю. Конечно, в круговерти света и цвета дискотек не до многих дум, которые наводят вечерние звоны, да ведь не вся наша жизнь в дискотеках.

Алябьев начинал войну Двенадцатого года корнетом Иркутского гусарского полка. Там же служили корнет Грибоедов и корнет Николай Толстой. Первый, повторяем, музицировал с Филдом; в комедию «Молодые супруги» включил рондо учителя. Жена Толстого брала уроки у маэстро. Ее сын, граф Лев Николаевич, воскресил картинку детства: «Мама играла второй концерт Филда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания…»

А Глинке слышался летний ливень, в его воображении мерцала жемчужная россыпь. «По приезде в Петербург я учился играть у знаменитого Филда… До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

Повторено сто раз: «Быть знаменитым некрасиво». Но, надо полагать, весьма приятно. Потому хотя бы, что поклонники оказывают талантам знаки признательности не только словесные.

Приятельница Филда живописует дружелюбно-иронически:

«Он смотрелся настоящим турецким пашою, когда, бывало, лежит, растянувшись на софе, закутанный в великолепный халат на беличьем меху, и курит из длинного черешневого чубука, имея под рукой, на маленьком столике, графин ямайского рому. Все стены обвешаны сигарочницами, мундштуками, табачными кисетами всех видов и всех стран. Все это чрезвычайно богато, и все это подарки его почитателей… Большой круглый стол завален нотами, опрокинутыми чернильницами и раскиданными перьями. Несколько стульев разбегаются во все стороны. Четыре окна без штор и занавесок. Вот и все».

Заметьте, рояль не упомянут. Филд не был прикован к роялю, как каторжник к тачке. Он не избавил свой нос от красноватого оттенка, зато избавил от канонической зарубки: «Ни дня без строчки». В его натуре нет «напряженного постоянства», как у пушкинского Сальери. Есть некое моцартианство — «гуляка праздный». И лежебока, как Дельвиг-поэт.

Но вот Аполлон требует священной жертвы. И в тех же мемуарах читаешь:

«Первым его делом было поставить подле себя кружку грога и засучить рукава. Грога он употреблял очень много, но никогда не был пьян. Он писал и бросал на пол исписанные листки. В три или четыре часа ночи он упадал в изнеможении на диван и засыпал. На следующее утро выпивал несколько чашек самого крепкого кофе и опять садился за работу».

Я бы очень просил пастора отпустить ему все грехи. Наверное, пастор так и поступил.

Крещенье минуло, но яркие морозы не уходили из Москвы. Жаровни в доме на Софийской дышали, как жабрами. Старый друг склонился над старым маэстро. Широкое лицо Филда было влажным. Он сказал:

— Не целуй меня, это смертный пот. Я умираю, и это хорошо.

Январь был на дворе, январь восемьсот тридцать седьмого. Мороз и солнце…

1993

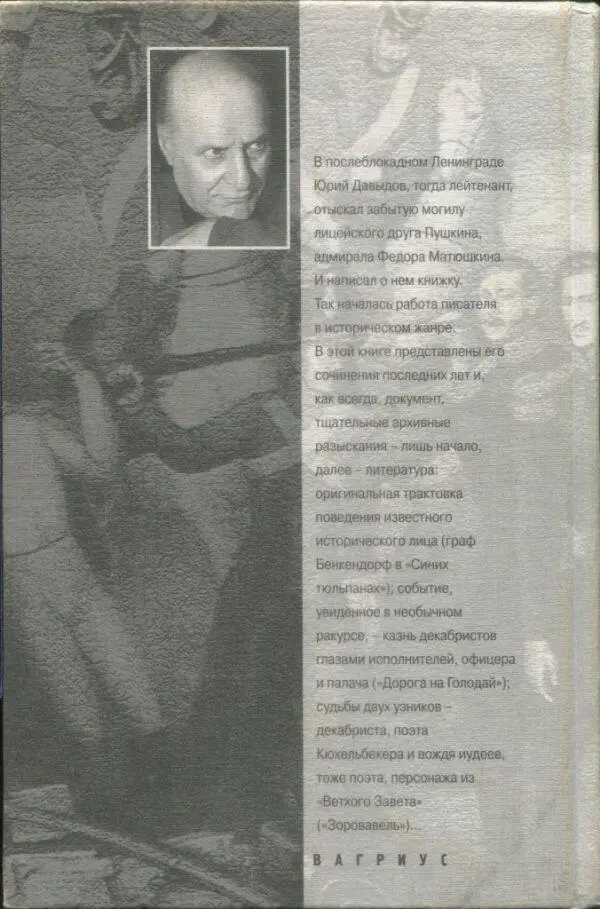

В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку.

Так началась работа писателя в историческом жанре.

В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…

Читать дальше