Потянулась дорога кромкой Васильевского острова. В эдаком захолустье даже и в царские дни не обуешь княжеские ботфорты. Варенька за них стыдила, но это ж во сне, а наяву-то, голубушка, не видела, потому что трофей достался после ее страшной погибели.

Когда с бунтом управились, Певчий в большие начальники вышел. Дали ему девять нижних чинов и в засаду посадили. На Большой Морской, в доме корнета-бунтовщика князя Одоевского. Для задержания каждого, любого звания, кто бы ни спросил Одоевского. А сам князь как в воду канул. Иван Григорьевич все ж надежду не терял — авось заглянет. Брови у него темно-русые, над левой бровью у него шрам. Примета! А князя черт догадал, возьми да явись на Мещанскую, в Управу благочиния, там и сдался полицмейстеру. Обманул!

Досадуя, злясь, Певчий и приметил корнетовы ботфорты на колодках. Ой-ой-ой! Черным блеском пышут, ненадеванные, сторублевые. Иван Григорьевич, борясь с искушением, глаза в сторону откатывал. А глаза вроде бы сами собой опять на ботфорты накатывали. Тьфу ты, пропасть! Он их, крадучись, примерил. Ах, Боже ж мой, по ноге. И капитулировал. Зачем они теперь князю, путь кандальный, не наденешь. А ему, Ивану Григорьевичу, трофей первый сорт…

Тому уж полгода минуло. Не думал Певчий ни о доме на Морской, ни о том, что корнет его обманул, но именно вчера, в день казни, хозяин ботфортов дал о себе знать чувствительно и мстительно.

В Алексеевском равелине стали отворять казематы: «Пожалуйте, господа!» Пятеро помощников квартального, все из разных кварталов, ждали тут же, в коридоре, чтобы уж потом со своими шпагами следовать впереди осужденных к эшафоту. Из нумера 17-го вышел, из нумера 18-го вышел, ну, право, словно бы трубочку покурить. А посередине — нумер 16-й, как раз напротив места, где стоял Иван Григорьевич. Оттуда, из 16-го, никто не вышел, там князь Одоевский каторги ждал, он и не вышел, однако именно в эту минуту Иван Григорьевич и ощутил нестерпимую боль ступни. Будто адское пламя лизало.

Фура с мертвой кладью была уже на узеньком мосту через Смоленку. За вялой, в жухлых камышах речонкой пластался Голодай, остров кочковатый, с невзрачными кладбищенскими рощами и словно бы ничейными сторожками, сеновалами, сараями.

Тут начиналось взморье, но большой и свежей водой, как на других островах невского устья, не пахло — пахло нежитью, глушью, гнилушками, по ночам они мерцали. После великого наводнения сюда, на Голодай, тащили со всего города утопший скот. Валили в ямины с гашеной известью. И жгли, ветер взморья задыхался от смрада.

Почва эта принимала нынче полковника Пестеля, подполковника Муравьева-Апостола, подпоручика Бестужева-Рюмина, отставных поручиков Рылеева и Каховского. Известь негашеную-кипелку залили водой, известь гашеная-пушонка шибала густой тухлой теплынью.

Пять трупов принял Голодай.

Возвращайтесь, служивые. Нет, медлили, мешкали, будто в растерянности. Лошадь, стоя поодаль, низко нагибала голову, но траву не щипала, а только фыркала. Лошадь выпрягли, животине тоже роздых нужен. Ишь, куликов-то вспугнула. Да нет, не вспугнула, кулики на Голодае ученые, охотников боятся, а не лошадей.

Несмотря на сушь, куликов на Голодае гнездилось, как всегда, множество. Едва фура и конвойные пересекли Смоленку-речку, они взлетели, затряслись низко, протягивая вперед ноги, как бы ввинчиваясь в воздух. Но теперь, когда солдаты, рассупонившись, прилегли, кто ничком, кто навзничь, кто боком, птицы спокойно занялись своими выводками, лишь некоторые, забирая высоко, куликали протяжно и чисто. Иван Григорьевич, смежив веки, тихо улыбался. «Блаженни людие, ведущие воскликновение», — пели певчие. И он, Ваня, тоже пел «Блаженни людие, ведущие воскликновение…». Своего учителя, Бортнянского, певчие звали отцом, и он, Ваня, тоже звал Бортнянского отцом. Умирал отец прошлой осенью, все выученики пришли в дом на Миллионной, и он, Ваня, тоже пришел в мундиришке своем полицейском, и все они, стоя у смертного одра, пели «Вскую прискорбна еси, душе моя».

Куликали кулики протяжно, чисто. Певчий думал грустно, что нынче помянет и отца, и Вареньку, и тех, которых зарыли. Бог им судья… Кто-то из конвойных вздохнул: «Об эту пору бывают большие росы». А другой сказал: «И рожь начинают жать».

1992

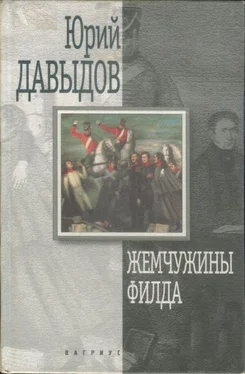

Москвич Джон Броун Филд умирал в январе 1837 года.

Священник-англичанин не числил этого ирландца своим прихожанином. Но просьбам его друзей внял и отправился на Софийскую улицу. Филд, что называется, коснел в равнодушии к церкви. Однако и матерые грешники на пороге могилы возводят очи к небесам. Всевышнему, надо полагать, не очень-то симпатичны те, кто вспоминает о нем лишь в час кончины и хлюпает носом.

Читать дальше