Ах, как хорошо у них все начиналось! Как он любил эту белую женщину! Какое удовольствие было обладать ее необыкновенным телом! Главное же — она вполне удовлетворялась его весьма скромными мужскими способностями. А он очень боялся, что Мильда когда-нибудь узнает об истинной ценности как самой себя, так и своего супруга.

Узнала она или нет, или случилось что-то еще, но только вскоре все в их отношениях пошло наперекосяк. Он даже не заметил, когда и как это началось… И, может быть, не из-за Мильды, а из-за его слишком принципиального характера, нетерпимого ко всякой несправедливости. Боже мой, боже мой! И почему он такой невезучий?!

Киров отпил глоток чаю, снова уткнулся в машинописные листы бумаги со своим докладом на предстоящем через пару часов ленинградском партактиве. Сущность основных положений доклада менять не нужно, разве что стилистику некоторых ключевых фраз. Ну, еще подбросить где-то юмора, где-то сарказма. Это действует на аудиторию сильнее всяких теоретических построений и цитат.

Что касается юмора-сарказма, то у Сергея Мироновича для этого существует специальный блокнот, куда он заносит как всегда неожиданно приходящие в голову остроумные мысли и необычные по конструкции фразы. Заносить в блокнот мимолетные мысли и фразы — давняя, еще журналистская привычка.

Вот сюда, где речь идет о происках оппозиции, которая, наподобие кротов, роет во всех направлениях, — авось что-нибудь да выроет, — время от времени высовывая свой испачканный глиной нос наружу, который говорит об ее истинной работе больше, чем что-либо другое… Нет, в блокноте у него записано как-то не так, то есть значительно остроумнее, точнее и короче… А блокнот в смольнинском кабинете. Вот незадача-то. Ну, да ладно. Можно смотаться и в Смольный, там доделать некоторые пассажи, а уж оттуда во дворец имени товарища Урицкого…

Киров и в автомобиле продолжал думать о предстоящем выступлении, постепенно погружаясь в атмосферу, знакомую ему по всем предыдущим выступлениям, атмосферу первоначальной напряженности, затем — облегчения и быстро разрастающегося собственного тела до размеров зала. Когда это происходит, Киров чувствует примерно то же самое, что и во время любовных манипуляций с белым телом Мильды Драуле: то ли тело ее становится частью его тела, то ли он сам растворяется в ее белом теле; а в конце — восторг и парение в пространстве.

Нет, что там ни говори, а он, Сережка Костриков, человек наисчастливейший! Это только подумать, кем он был и кем стал! Дух захватывает. А впереди такие перспективы…

Вот и чугунная ограда Смольного. Сторожевые каменные будки по сторонам ворот. Длинная, прямая подъездная дорога. Ровные сугробы снега по бокам. Замерзшие фонтаны. Звенящие под ледяным ветром деревья. Здание — белое с желтым, как гигантский цветок полевой ромашки; стремительный пунктир светящихся окон, строгий парадный расчет дверей, воздушная вязь колонн. Сердце Революции. Оно и сейчас бьется. Оно никогда не переставало биться. И как это превосходно ощущать себя частицей такого гигантского сердца.

* * *

В секторе промышленности открылась дверь, вышел худощавый человек, увидел Николаева, всплеснул руками.

— Леонид! Ба! Какими судьбами?

— Да вот… дела. Пришел вот… — замялся Николаев, не зная, как объяснить своему старому сослуживцу, Сергею Гусеву, появление на третьем этаже Смольного. — А ты, Сергей, теперь в промышленном?

— В промышленном, — подтвердил Гусев, радушно тиская Николаеву руку, и тут же потащил его в кабинет. — Не все же сидеть на учете. Посидел — хватит. Всему свое время, — на ходу объяснял он.

В кабинете четыре стола, несколько стульев, на столах телефоны, на стенах большие портреты Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса, большие карты Союза, мира, области.

— Все ушли на партактив: там Киров будет докладывать о пленуме ЦК. А я дежурю на телефонах, — продолжал радушно пояснять Гусев, потирая руки. — Ничего, Кирова послушаю по радио… Ну, рассказывай, как сам-то? Жену твою иногда вижу, но как-то не до разговоров…

То ли неожиданное радушие старого товарища, который всегда относился к Николаеву ровно, то ли тоска и обида, долго копившиеся в душе, то ли упоминание о жене, — или все вместе взятое, — но Николаев вдруг расчувствовался и спросил, заглядывая с надеждой в серые глаза Гусева своими черными, глубоко посаженными глазами:

— Сергей, скажи мне как… как коммунист коммунисту: это правда, что моя жена путается с Кировым?

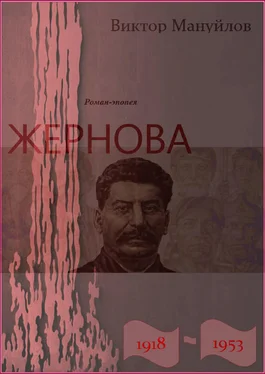

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу