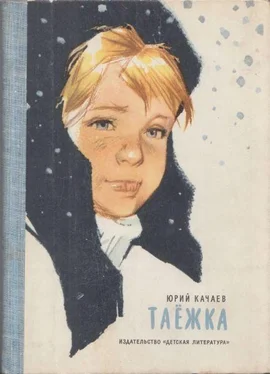

Юрий Григорьевич Качаев

Таёжка

Ночью к избушке приходили волки. Они садились у старой подсоченной сосны и начинали выть. Василий Петрович дважды вставал, брал ружьё и выходил за порог.

Вой сразу стихал, потом раздавалось короткое «буо-ахх» и скрипел снег.

Таёжка представляла волчьи следы на зернистом лунном снегу, пугалась и натягивала одеяло до подбородка.

С рассветом Василий Петрович взял широкую деревянную лопату и, пока Таёжка кипятила чай, расчистил сугробы вокруг зимовья. За оттаявшим окошком темнела стена бора.

Таёжка торопливо глотала чай из толстой эмалированной кружки; чай был горячий, и в него пришлось бросить осколок мёрзлого молока. Молоко Таёжка не любила. Когда отец приносил из деревни ледяные, каменной крепости круги, Таёжка снимала с них ножом только жёлтые шапочки — сливки. Если их посыпать сахаром, получается почти мороженое.

Последний раз Таёжка ела мороженое в Красноярске, куда они с отцом ездили по делам. Город был большой, но не такой шумный, как Москва. В памяти у Таёжки остались широкие прямые улицы, обсаженные сибирскими клёнами, лысая громада Караульной горы с часовенкой на вершине, тонкий шпиль речного вокзала, зеленоватая солнечная гладь Енисея и белые пароходы на ней. И ещё запомнилось здание Лесотехнического института, куда отец заходил повидать какого-то товарища.

Позавтракав, Таёжка сложила в рюкзак книги и стала одеваться.

— Я тебя провожу, — сказал Василий Петрович.

Они вышли, надели лыжи и заскользили по следу, который вчера проложила Таёжка. Пар от дыхания сразу смерзался, и воздух чуть слышно шелестел, как будто в руках разминали шёлк.

В стороне от лыжни снег держал плохо, но Таёжка всё время сворачивала в сторону и разглядывала следы. Особенно много следов было в березняке. Здесь ночевали тетерева: в снегу повсюду темнели их лунки с катышками помёта.

В одной из лунок Таёжка нашла горстку перьев, а вокруг были следы, похожие на собачьи.

— Лиса, — сказал Василий Петрович. — Погубила птицу, разбойница.

Ещё Таёжка видела замысловатые петли заячьих следов: две лапки впереди, рядышком, и две сзади — одна за другой.

Утро медленно набирало силу, и деревья уже отбрасывали длинные голубые тени. Когда вдалеке, за пустынной гладью зимней реки, засветились огоньки деревни, Таёжка сказала:

— Дальше не провожай. Сама добегу.

Она обернулась. Отец стоял, опираясь на лыжные палки, и улыбался. Борода и усы у него были совсем белые от инея.

— Ты похож на Деда-Мороза, — сказала Таёжка. — И я тебя очень-очень люблю.

Василий Петрович смутился.

— Ладно, — сказал он. — Я буду ждать тебя в субботу. Придёшь?

Он снял рукавицу, подошёл вплотную и протянул Таёжке руку. Рука была большая и тёплая.

— Я, наверное, приду с Мишкой, — сказала Таёжка и, сильно отталкиваясь палками, побежала по лыжне.

Огоньки мелькали всё ближе и ближе. Половина Мариновки ещё спала, но где-то уже скрипел колодезный журавель и сонно брехали собаки. По дороге Таёжке встретился обоз. Таёжка посторонилась, и мимо неё прошло до десятка лошадей. От них вкусно пахло сеном, теплом и дёгтем. В санях, завернувшись в дохи, сидели возчики и попыхивали махорочными цыгарками.

В Мишкином доме горел свет.

Таёжка сняла лыжи и вошла в полутёмный, крытый листвяжными плахами двор. На неё залаяла собака.

— Буран, Буранка! — шёпотом позвала Таёжка. — Не узнал?

Огромный волкодав подошёл и завилял хвостом. Таёжка достала из кармана кусок сахару и протянула собаке. Буран осторожно, губами, взял с ладони сахар и с хрустом разгрыз.

Таёжка пошла к крыльцу. Буран бежал рядом и заглядывал ей в глаза.

— Хватит, — строго сказала Таёжка. — Вконец избаловался.

Она постучалась и, не дожидаясь ответа, потянула на себя тяжёлую, обитую войлоком дверь. У печки возилась с чугунами Мишкина мать.

— Доброе утро, — сказала Таёжка. — А где Миша?

— Пошёл корове сена дать. Раздевайся. Заколела небось?

— Нет, я не замёрзла. Всю дорогу — бегом.

Мать поставила на стол стакан горячего чаю и тарелку со свежими шаньгами. Шаньги были такие пухлые и румяные, что казались живыми, и Таёжка не смогла отказаться.

Читать дальше

![Юрий Качаев - ...И гневается океан [Историческая повесть]](/books/403225/yurij-kachaev-i-gnevaetsya-okean-istoricheskaya-pov-thumb.webp)