В Афонском патерике (описании жития святых) придерживаются не хронологии, а алфавитного порядка. Даже специалистам трудно понять, о ком идет речь. Но если тело сохраняется как живое, так какая разница, когда человек перестал дышать. Логика, недоступная современному судмедэксперту. Постороннему и не посвященному в Таинства Церкви человеку на Афоне подчас монахи кажутся просветленными, отрешенными от мирских забот и свободными от суеты сует. Аскеза мертвенного покоя не важнее ли самой жизни? Патриарх пустынножительства св. Антоний, пожалуй, так и считал, ибо ничто не могло вывести его из естественного состояния.

«Янтарный» череп И.М. Сибирякова

В костнице Свято-Андреевского скита (сейчас он принадлежит Ватопедскому монастырю) покоятся полторы тысячи черепов; и вот три монашеские главы наделены чертами особой святости. Один из «янтарных» черепов – это останки схимонаха Иннокентия, в миру – Иннокентия Михайловича Сибирякова, одного из богатейших людей дореволюционной России. В свое время он был назван в честь прославленного сибирского святого Иннокентия.

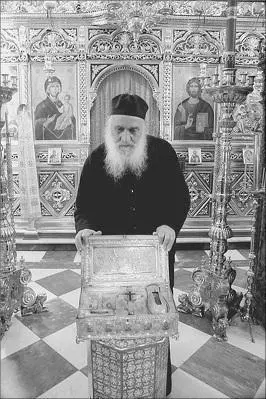

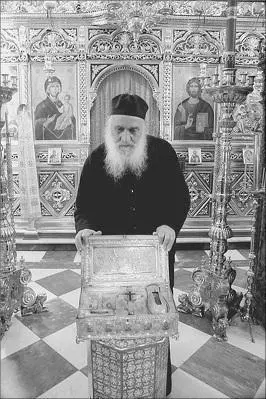

Монах демонстрирует ларец с мощами святых

Отпевание умершего монаха. Захоронение осуществляется в специальной ткани в первый день смерти. Фото середины XX в.

Четырнадцатилетним юношей он был уже миллионером. Правда, деньги не принесли мальчишке радость, ведь богатство свалилось на него после скоропостижной смерти отца. Вскоре скончалась и мать – Иннокентий остался круглым сиротой. Затем гимназия, в которой он на собственные средства сделал ремонт, Санкт-Петербургский университет. Но, обладая неимоверными богатствами, он все же не пришел в лад с собственной душой и терзался вечными вопросами. Деньги везде, всегда и во всем; деньги положили грань между ним и всеми людьми, от товарищей по университету до профессоров включительно.

В конце концов он отправляется в путешествие по Европе; и это был не развлекательный, а образовательный тур. Но его ждало еще большее разочарование от западного образа жизни, чем от российской действительности. Иннокентий Сибиряков написал в это время: «В сравнении с тем, чего жаждет душа моя, все мое богатство есть ничто, пыль, прах, а между тем все человечество стремится именно к достижению богатства. При помощи своих денег я видел мир Божий, но что из всего этого прибавило к моему собственному счастью жизни? Ровно ничего. Та же пустота в сердце, то же томление духа».

После заграничного вояжа Сибиряков направляет все свои силы и денежные средства на просвещение. В газетах появились лестные отзывы о его благотворительной деятельности; достаточно сказать, что он ежегодно оплачивал обучение 70 талантливых молодых людей, приезжавших из Сибири в Санкт-Петербург, свои капиталы вкладывал в строительство школ, музеев и библиотек по всей Сибири (все публичные библиотеки и краеведческие музеи Енисейской губернии открыты при его материальной поддержке), огромные средства потратил на поддержку не приносящих дохода изданий, которые имели крупное научное и общественное значение. Звучит хорошим примером в наше коммерчески-циничное время.

Правда, в петербургском высшем свете к благотворительности Сибирякова относились как к обычной блажи купеческого сынка, выросшего в медвежьем углу. А сам он в это время истово обращается к Православию как к основе русского миропонимания. С особым волнением он читал слова Иисуса Христа, обращенные к богачу: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровища на небесах; и приходи и следуй за мной». Для Сибирякова эти слова стали руководством на последующие годы, он с такой поспешностью начал раздавать свои капиталы, словно старался сбросить с себя непосильную ношу.

По Руси в конце XIX века бродили странствующие толпы богомольцев, и на это не мог не обратить внимания молодой подвижник. Его привлекало то, что русские искатели истины обретали смысл бытия в строгом монашеском уединении и служении идеалам добра. Сибиряков и сам предпринимал многочисленные паломничества по святым местам. Так зарождался в нем интерес к монашеской жизни, здесь истоки его решения уйти на Афон. Удаление от мира, безбрачие, самоотречение, молитвенная сосредоточенность, размеренность монастырского быта, а главное, полнейшее отречение от мирских богатств и соблазнов – все это чрезвычайно привлекало Иннокентия Михайловича. Божественный Промысел увидят верующие в том, что Сибиряков решил уйти в монастырь в тридцать три года, в возрасте, когда Христос принял крестные муки.

Читать дальше

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/406195/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres-thumb.webp)