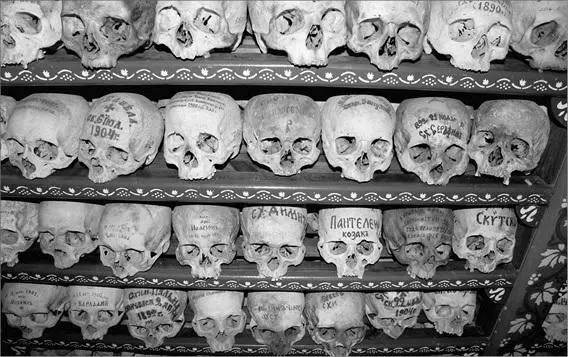

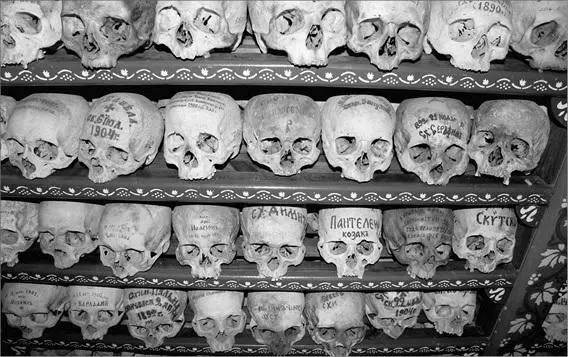

К примеру, в первый день пребывания на Афоне в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре нас попросили выщипать сорную траву на газоне перед архонтариком – монастырскими гостевыми покоями, в которых расселяют паломников. Потом, дав в подмогу итальянца, озадачили сортировкой старых ржавых гвоздей. А на третий день мы приводили в порядок монашеские… черепа. Нам они сразу бросились в глаза на верхней площадке, где в окружении стройных кипарисов находилась братская усыпальница, именуемая среди монахов костницей . Черепа, будто перед инвентаризацией накануне Страшного суда, ровными многоэтажными рядами были разложены на полиэтиленовой пленке. Но еще больше их громоздилось беспорядочной кучей вперемешку с костями возле стены. На многих можно было разобрать надписи. Пустые глазницы смотрели в блеклое афонское небо. Там – покой и благодать, там – спасение. К нему стремились пришедшие сюда, на Афон, из разных беспокойных стран и разноязыких краев.

…Монах опускал кисточку в пузырек с тушью, но не торопился подновлять надпись. Сначала он вертел череп в руках, задумчиво пощипывая жидкую бороденку. Искал следы святости? Или силился себя вообразить в таком вот нетленном виде? И уже на своих мощах пытался разглядеть Божью отметину?.. Кто знает, может, даже представлял свои косточки в отдельном ларце рядом с мощами великих святых, для коих «меч палача казался приятнее смычка скрипки».

Этому афонскому обычаю уже не одна сотня лет. С монахом, земной путь которого прервался, долго не прощались: перекрестив и произнеся молитву, зарывали в землю. Как положено по православному обычаю, ставили крест и зажигали свечу. Всё. Душа обрела свой вечный покой в потусторонней келье. Через три года тело, а точнее то, что от него осталось, – мощи, выкапывали и тщательно мыли водой с вином – для дезинфекции, потом тщательно и насухо вытирали. За этим занятием на площадке возле усыпальницы мы и застали двух молодых монахов. Один под тугой струей «перемывал косточки» почивших собратьев, другой раскладывал мощи для просушки. Третий монах расположился в зыбкой тени пыльного кипариса и обводил кисточкой на черепах старые полустертые надписи. «Иеромонах Феофан ск. 1913», «Келиот Варнава ск. 1886», «Сх. Гермоген ск. 1901»… И сто, и двести лет назад обрели покой в святой Афонской земле все эти поклонники, послушники, схимники, пустынники, столпники. У «граждан неба», как именуют афонских монахов, свои чины и звания, своя иерархия. При жизни. Смерть уравнивает всех. Оттого на черепах – только дата смерти, год рождения на Афоне значения не имеет.

Черепа монахов в костнице Свято-Пантелеимонова монастыря хранятся вечно

Впрочем, земное усердие в молитвах и постах, заслуги перед братией и Богом могут быть по-особому отмечены в надписях. На некоторых черепах читались такие напутствия: «Господь за твой иноческий труд да упокоит тебя», «Мир праху твоему, отец и брат наш!». Более того, как рассказал иеромонах Исидор, Господь по-своему метит праведников. На их святость, например, может указывать коричневый цвет черепа. Необычный янтарный оттенок, приятный аромат с запахом мира – эти признаки говорят об особой благодати, снизошедшей на усопшего.

Но бывает так, что выкопанный труп не разложился, значит, тело не принято землей, и виной тому – греховность покойного. Могилу зарывают вновь, и монахи еще усерднее молятся за нераскаянные грехи почившего в земле.

Извлекать из земли погребенные останки – древний обычай всего Востока, в христианскую эпоху обретший особое значение. Тело мученика за веру Христа служит неопровержимым доказательством этой веры. И до сей поры многие греческие семьи с любовью и особым почитанием хранят останки своих родных прямо в жилищах. А в православных храмах святые мощи полагается хранить внутри престолов. Что уж говорить об особой традиции афонских монахов носить на себе мощи подвижников. Этот апофеоз «жизнесмерти» словно упраздняет историческую память, стирает привычную для нас хронологию. Будто не важно, когда родился и умер, имеет лишь значение причастность к богослужебному циклу.

Не от такого ли отношения к жизни и смерти и неисследованность многих монастырских архивов; более того, существующие запреты делают их недоступными для историков и искусствоведов, как гражданских, так и церковных. Сами обитатели Афона путаются в датах жизни местных подвижников, да и не придают им особого значения. Монастыри смотрятся как цельные ансамбли, возведенные раз и навсегда, история их создания нигде специально не зафиксирована; лишь в последнее время стали выходить труды по истории архитектуры афонского строительства с четкой датировкой. Вот над источником св. Афанасия выложена дата «962» – не то время сооружения купели, не то год появления истока после молитвы святого.

Читать дальше

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/406195/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres-thumb.webp)