Ефим Григорьевич прочитал нашу с Чистовым рукопись сразу же после ее завершения осенью 1969 года и оставил на ее полях поразительно тонкие замечания по поводу роли музыки в песнях Окуджавы. В статье говорилось, в частности, о том, что напев сплошь и рядом не прямо вторит стихам, а создает свой, особый эмоционально-образный план, обогащая музыкально-поэтический дуэт недостающими красками и рождая дополнительные линии напряжения в художественной структуре песни. Ефим Григорьевич живо и заинтересованно прокомментировал такого рода догадки. К рукописи была приложена записка, поразившая меня совсем другим – безоговорочно суровой оценкой окуджавской поэзии. Впоследствии оценка эта существенно изменилась. Все же, будучи убежденным, что заблуждения и ошибки крупных талантов не менее интересны и поучительны, чем их прозрения, привожу фрагменты тек-ста, занимающего около страницы и помеченного октябрем 1969 года:

Помимо замечаний на полях:

1. Мне кажется, что художественное значение Окуджавы резко преувеличено. Оказался некий вакуум – как романы Ремарка. И, как Ремарк, это размен сложного на общепонятный язык (для мальчиков). Явление это подражательное и – на безрыбье. Попробуйте разобрать одно-два стихотворения-песни по всей строгости – останется пшик.

2. […]

3. Присоединение музыки к тексту – надо бы рассказать о разных вари – антах. Обычно это бывало, когда текст был лишен внутренних черт поэзии – и в песне приобретал эти внешние черты («Пара гнедых», Беранже и т. д.). У Б. О. множество внешних черт, – впрочем, более хитроумных, чем у Апухтина. Вся эта темнота (пустая), многосмысленность (фальшивая), скорбь (ложная), юмор (направленный куда-то вбок), гражданственность (безобидная) – внешнее, пустопорожнее. Пройдет несколько лет, и О. будет забыт. Не то что А. Галич – гениальный певец, классик жанра.

Е.Э.

Безусловное предпочтение Галича Окуджаве сохранялось у Ефима Григорьевича еще некоторое количество лет. В июне 76-го я пел у него под Парижем, в Сюрене, в присутствии его друга, гостя из Ленинграда. После солидной порции окуджавских песен перешел к Галичу, на что хозяин дома не преминул заметить: «Ну вот, теперь мы слышим речь не мальчика, но мужа…»

До сих пор звучит в ушах анонимный стишок, который Ефим Григорьевич прочитал на одном из наших вермонтских застолий в летней русской школе Норвичского университета:

Жил да был композитор Хре.

Получил много Сталинских пре.

И, взойдя на ответственный пост,

Невзлюбил композитора Шост.

Но настало другое вре,

И ЦК отменил свое Пост.

И тогда композитор Хре

Полюбил композитора Шост…

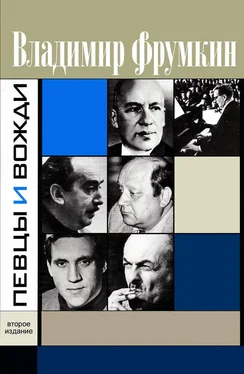

Ефим Григорьевич, торжествуя, так и выстреливал все эти «Хре» и «Шост», делая перед ними паузы и подчеркивая акценты взмахом большой и мощной руки («Мне бы ваши руки!» – говорила, сгорая от зависти, моя жена Лида, профессиональная пианистка…). Я бы не вспомнил здесь об этом эпизоде, если бы в нем не проявилась (в несколько утрированной форме) свойственная Ефиму Григорьевичу манера чтения. В его исполнении структура стиха обретала скульптурную выпуклость и четкость, как музыка Баха под руками Гленна Гульда. Перед слушателем разворачивалась, пульсируя, живая ткань поэзии. Концы строк как-то по-особенному высвечивались, помогая ощутить границу между стихами и оценить звучание рифмы. Крупным планом представали смены метра, перебои ритма, синтаксические смещения, ускорения и замедления поэтической речи, которых я – признаюсь всенародно – до знакомства с Ефимом Григорьевичем начисто не слышал.

У него был поистине абсолютный поэтический слух, от которого не ускользало практически ни одной детали, особенно если эта деталь – смысловая. Эткинд был убежден, что ритмический строй стиха «не только не безразличен к смыслу – он формирует этот смысл, образует его» (там же, с. 55).

Мудрено ли, что Ефим Григорьевич, похвалив мою статью о том, как заимствовали друг у друга песни русские коммунисты и германские нацисты, строго упрекнул меня за то, что немецкие версии текстов даны в искажающем ритм подстрочном переводе! Жаль, не пришло мне в голову обратиться за помощью – к нему. Вдруг да согласился бы? Как заострилась бы тогда оголтелая, бредовая суть нацистских вариантов любимой ленинской «Смело, товарищи, в ногу!» или марша советских ВВС «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью»!

3. «…Незапный мрак, иль что-нибудь такое…»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)