Lucero también mira la hora. Se ha puesto elegante. Traje negro, camisa blanca, pajarita azul y aceite en el pelo apelmazado, con un rizo falsamente rebelde cayendo frente abajo. Dobla el folio, lo guarda en el bolsillo interior de la chaqueta y avanza con su paso zambo hacia un coro de luces que anuncia algo. Como todas las noches, repara en el cartel que cuelga a la entrada del Café Alameda:

Abre la puerta y echa un vistazo. Las más de veinte mesas de mármol blanco no se han quedado totalmente huérfanas de gentes, aunque el reloj marca ya las once y diez. A pesar de que la techumbre está a más de cuatro metros de altura y el local es amplio, humo denso de tabaco indica que hasta no hace mucho el café estuvo abarrotado. Dos chicas, una guapa y otra fea, estudiantes sin duda de Filosofía y Letras, beben chocolate y le observan en el reflejo de los grandes espejos que cubren toda la pared derecha del Alameda. Hombres aburridos y de grandes bigotes, con la espalda cansina recostada en las sillas almohadilladas en cuero, sorben licores fuertes, fuman puros eternos y escuchan sin interés la música del quinteto de piano y cuerda que alimenta a diario las veladas del Alameda . Sus mujeres sí gorgotean entre ellas. O solas. O con el cadáver prematuro de sus adinerados, abotargados y sordos maridos. Jóvenes estudiantes acaudalados, con los dos codos apoyados en la mesa y gesticulando con un cigarro en la izquierda y un combinado en la derecha, discuten la idoneidad de una huelga que retrase, con cualquier excusa, el inicio del curso académico. Hacia el tablao donde está instalado el quinteto se dirige Lucero. Él también acepta la oferta de los grandes espejos para comprobar la perfecta esclavitud del rizo rebelde en su exacto lugar.

A medida que se acerca al tablao, el estruendo de voces crece.

—¡¡¡Músico!!! –grita José Mari Carrillo La Loca desde detrás de su martini con aceituna–. ¡Bienvenido a mi torre de marfil, joven acústico, aunque hoy vistas un traje caciquil, bastante rústico!

—Joven príncipe –le saluda Paquito Soriano levantando de la silla su metro noventa y sus 130 kilos de peso como si fuera una ágil bailarina: eso significa que ya está borracho–. Sólo a poeta y mujer con tardanza, se puede recibir con alabanza. Y tú no eres poeta ni mujer: pues págate una ronda o a barrer.

—Muy malo, Paquito –replica el Lucero palmeando con cariño la cara enorme del gigantón–. Si Wilde levantara la cabeza...

—¡Te la chupaba! –grita Carrillo La Loca derramando su martini y tosiendo sobre su propia boutade.

—¿Tú qué dices de Wilde, músico? –brama Paquito simulándose ofendido–. Tú no te has leído a Wilde. Si tú no sabes inglés, ni sabes nada.

—Pero me lo has contado entero, Paquito.

—No, no. Entero no. Si te lo hubiera contado entero, te hubiera gustado demasiado.

Hoy están doce. Con Lucero, trece. Otras veces son veintitantos y los peores días pueden ser tres. Siempre ocupan el mismo sitio, las tres mesas esquinadas al fondo izquierdo del Alameda, medio escondidos tras el tablao del quinteto.

—No nos escondemos de la gente. Escondemos a la gente para no verlos nosotros –le había dicho Paquito, el patriarca fundador, la primera vez, hace ya tres años, que le permitieron sentarse allí.

Ellos se autodenominan tertulia. La tertulia de El Rinconcillo, ya famosa en Granada. Se consideran tertulia intelectual ungida con la sagrada misión de revolver ferozmente los cimientos culturales, políticos y sociológicos de la caduca y putrefacta Granada. Aunque los granadinos no están muy de acuerdo con esta descripción. Para los granadinos liberales, son simplemente una panda de gamberros. Según los conservadores, siempre más inclinados al matiz, los miembros del Rinconcillo son, aparte de una panda de gamberros, un hatajo de maricones.

Paquito Soriano se vuelve a levantar, enorme, borracho e inclinado como la torre de Pisa, y alza la copa. Todos callan. Paquito Soriano es, en El Rinconcillo, la autoridad. Siempre vestido de chaqué negro y plastrón –tiene más de veinte idénticos–, a sus veinticuatro años maneja con soltura seis idiomas y atesora una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, todos leídos, que han encogido sus ojos de rana hasta casi borrarlos del fondo de sus inmensas gafas de miope. Su colección de literatura pornográfica es mítica entre los libertinos municipales. Las buenas gentes de Dios, entre misa y cuchicheo, vocean por Granada que en su casa, millonaria de heredad, Paquito Soriano organiza orgías innombrables al gusto de multitud de sexos. Además, es socialista. De los de Pablo Iglesias. Y eso sí que ya resulta imperdonable en los más probos cenáculos granadinos.

—Silencio, silencio –brama, aunque ya todos se han callado–. Músico, músico –hace una pausa enfática–.

Levanta de la silla tu arquitectura,

y pon gesto simpático, como un cura.

Prepara tu rico verbo y tu protocolo

que te voy a presentar al nuevo: ¡Manolo!

Paquito señala con el dedo, y pose inconfundible de Cristóbal Colón, a un joven que se sienta al fondo de las tres mesas del Rinconcillo. El nuevo miembro del clan se levanta y se acerca, evitando cuidadosamente molestar al resto, hacia donde se encuentra el Lucero. Es joven, dieciséis años, aspecto formal que contrasta con las extravagantes indumentarias de los cofrades del Rinconcillo. Pero su mirada y su sonrisa son firmes, y no parece acogotado por atmósfera tan escasamente recomendable como la que se respira en el santuario disparatante del Alameda.

—Manuel Fernández Montesinos. No me gusta que me llamen Manolo.

—Vasallajes de la rima. Perdona a Paquito. Yo soy Federico García Lorca. Es un placer. ¿Quieres tomar algo?

—Manzanilla, gracias.

—«Manzanilla La Guita. / Gran borrachera. / No se te quita» –grita, desde el fondo de la mesa, Carrillo La Loca.

Lucero levanta la mano para llamar la atención de un barman maduro, delgado y recio, de ojos vivos y boca despectiva que abre, al acercarse, para airear su sorna de dientes disparejos.

—Buenas noches, Navarrico.

—Buenas noches tenga usted, señor Lucero. ¿Qué va a ser?

—Una manzanilla....

—¡Dos! –grita alguien.

—¡Tres! –grita otro.

—Señores –les reprende el camarero.

—¡Cuatro! –grita Carrillo La Loca.

—¡Adjudicada! –aplaude el periodista Constantino Ruiz Carnero.

—Eso. Cuatro manzanillas y un vodka con aceituna para mí, Navarrico –consigue rematar Lucero.

—Marchando –se da la vuelta Navarrico con su insobornable tiesura y camina a paso eléctrico hacia la barra lejana.

—Vaya personaje, ese camarero –comenta Manuel Fernández Montesinos.

—¿Te queda aún capacidad de asombro después de haber conocido a esta fauna? –se ríe Lucero–. Ven aquí.

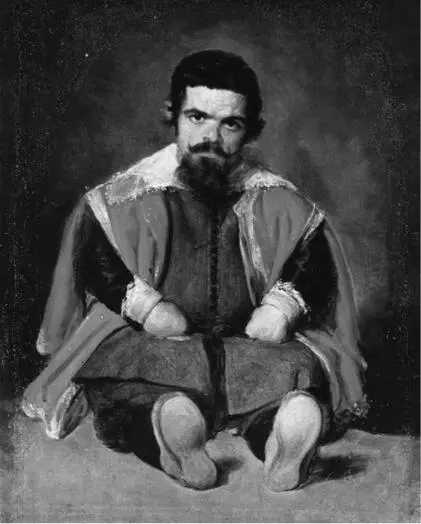

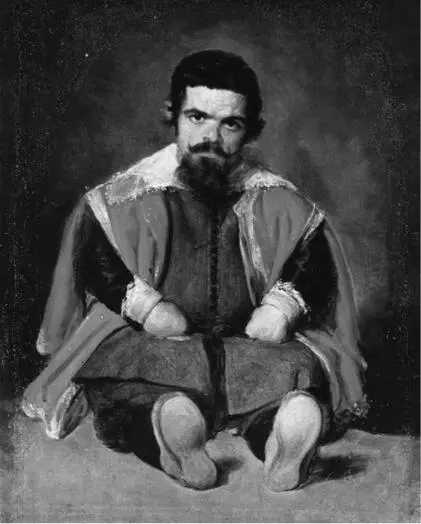

Lucero acompaña del brazo a Montesinos hacia el fondo de las mesas, donde hay una pared plagada de retratos de toreros, cupletistas, actrices de vodevil y aviadores con casco. Le señala una reproducción al óleo del Don Sebastián de Morra de Velázquez.

—Coño –exclama Montesinos–. Es Navarrico, el camarero.

—¿A que sí?

—¿Velázquez? –pregunta Montesinos.

—Buen ojo.

Lucero vuelve la cabeza y comprueba que Navarrico ya trae las consumiciones en la bandeja. Deja tres manzanillas en la mesa y se acerca a ellos equilibrando el vodka con aceituna y la última La Guita.

—¿A que eres tú, Navarrico? –se chotea con cariño el Lucero señalando el retrato de Velázquez.

—Soy yo pintao. Pero el malángel que lo hizo me pudo poner una ropa decente y no esas ropas de payaso.

Читать дальше