La convivencia de esta investigación con las otras múltiples y demandantes labores académicas propias de nuestra vida universitaria nacional me obligó a avanzar en períodos de tiempo entrecortados, en algunos casos separados por varios meses. El problema de esto es que cuando la distancia temporal era grande, cada vez tenía que hacer un nuevo esfuerzo cognitivo para reingresar al universo de sentido que estaba estudiando, lo cual es un proceso re-adaptativo demoroso, que toma días, hasta que uno nuevamente se siente “en ambiente”. Para los fines escriturales, las vacaciones de verano fueron períodos especialmente propicios. También lo fue una estadía en Berlín, en el Instituto Iberoamericano, durante el año 2015. Esta fue una instancia facilitadora y propulsora del trabajo. La biblioteca del instituto me permitió encontrar nuevos materiales y la ciudad me proveyó de un especialmente grato ambiente para desarrollar mi labor.

Este es un libro que podría profundizarse y ampliarse de muchas formas. Pero, si sigo haciéndolo, corro el riesgo de no publicarlo nunca. Por eso, he llegado a la conclusión de que es mejor entregarlo a la luz pública tal como está. Otros podrán seguir indagando en las diversas líneas de investigación abiertas, pero no cubiertas.

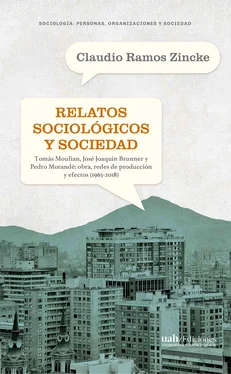

Conexión biográfica

Las construcciones sociológicas de las que trato en el libro son muy cercanas para mí, como sociólogo y como habitante de este país, el cual es el objeto privilegiado de análisis e interpretación de nuestros tres autores. Esos relatos han contribuido, a través de los años, a mi propia interpretación de la realidad nacional y a mi orientación respecto a ella. Es desde esa comprensión que me aproximo a estos autores, buscando averiguar tanto sobre su proceso productivo como sobre la difusión de su obra y alcance de su potencialidad configuradora de las interpretaciones circulantes y derivadamente de su capacidad para imprimir sentido de realidad al propio relato.

A los tres autores los conocí en períodos en que ya estaban en plena productividad como sociólogos, períodos que aquí estudio retrospectivamente. En plena dictadura, en la incertidumbre de esos años, los textos de Brunner y Moulian eran resplandores en la oscuridad. Sus interpretaciones aportaban sentido a grandes transformaciones cuyas repercusiones eran experimentadas cotidianamente y que la prensa reflejaba, pero frente a las cuales costaba dar sentido coherente y que más aún costaba integrar con interpretaciones que habían sido dominantes antes del golpe militar. Las publicaciones de este par de autores contribuían a que uno sintiera que estaba entendiendo lo que pasaba, a que recuperara algo de la confianza ontológica perdida. Y aunque las tendencias que esos trabajos permitían avizorar no fueran auspiciosas, la comprensión lograda generaba, al menos en mí, un cierto sentido de control. Esos eran efectos que me provocaban las lecturas o asistencia a presentaciones de investigadores como Brunner y Moulian, y de otros como Norbert Lechner o René Cortázar. Si bien ahora no recuerdo con facilidad contenidos precisos, y solo después de haber releído textos de esa época consigo evocarlos, sí recuerdo la intensidad de esa iluminación de la realidad vivida que provocaban sus palabras.

En 1984 participé en un programa de seminarios que organizó la Flacso en esa época, cuando esta institución se encontraba en plena fase de apertura y distribución de su producción, que hasta 1989 había podido ser solo muy restringida. Ese programa, que duraba varios meses, y para el cual concedían becas, estaba lleno de jóvenes ansiosos por escuchar lo que estos investigadores de la Flacso estaban pensando, y motivados para opinar y discutir. En mi caso, tuve como profesor guía de mi trabajo final a Brunner, y eso me hizo leer con mucha atención varias de sus obras. No solo estaba leyendo estas obras, sino al mismo tiempo estaba leyendo la realidad nacional a través de ellas, afinando, redefiniendo mi interpretación de la realidad, proveyéndome de más criterios de lectura, varios de los cuales me acompañarían por un buen tiempo.

Con Pedro Morandé tuve una vinculación más prolongada. Primero, durante el gobierno de la Unidad Popular, siendo él profesor de un curso de teoría sociológica cuando yo era estudiante del pregrado en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y luego, en virtud de que yo era parte del centro de alumnos, encargado de materias académicas, y de que él estaba en camino de ser director del instituto, tuvimos numerosas conversaciones, que se continuarían en los años siguientes. Además lo tuve como integrante de mi comisión de tesis de pregrado y, años más tarde, en la segunda mitad de los 1980, como director de mi tesis de magíster. Respecto a esto último, fui parte de la primera generación que se incorporó al programa de magíster en sociología que se dictó en el ISUC, incorporándome a su línea de cultura latinoamericana. En esta línea del magíster, Morandé era el protagonista central y lo tuve de profesor de varios cursos. Tal como los autores antes mencionados, sus interpretaciones eran iluminadoras. Pero su foco no era la contingencia nacional, ni siquiera el período cercano. La mirada interpretativa, más bien, se alejaba hacia un pasado de siglos antes y atendía a las corrientes subterráneas, a los sustratos culturales profundos, los cuales no son afectados más que mínimamente por las turbulencias de superficie. Lo que él mostraba era otra dimensión de la realidad con otra temporalidad. Con él compartíamos una experiencia de descubrimiento de esa realidad.

Para mi tesis de magíster en ese programa hice un estudio sociohistórico sobre el sentido del trabajo en América Latina y seguí varias de las conceptualizaciones y claves de interpretación de Morandé; sin embargo, al referirme al siglo XX adopté posiciones críticas respecto a algunas de las tesis de Morandé, estando más cercano a argumentaciones de Brunner, apoyadas consistentemente en evidencia empírica. Veía valor tanto en una como en otra construcción, ajeno a que entre ellas hubiera contradicciones. Mis elaboraciones integrativas no merecieron, sin embargo, el aplauso de Morandé, como profesor guía. Valoró el conjunto del trabajo realizado y, respecto a los puntos de desacuerdo, no entró a cuestionar mis afirmaciones; en su estilo parco, tan solo proveyó unas pocas claves gestuales que quedaba a mi cargo descifrar.

A Moulian y a Brunner ya los había leído durante la Unidad Popular, pero una lectura más abarcadora y sistemática de su obra la hice ya bien adentrados en el período de la dictadura, luego de que toda la construcción discursiva que había orientado la existencia colectiva de muchos de nosotros había sido demolida y de que los antiguos sentidos se habían extraviado. Ellos ayudaban a establecer nuevas conexiones de sentido, a crear nuevas articulaciones.

De la lectura de las obras de estos autores asumí criterios interpretativos y elementos para mi propia lectura de la realidad. Fueron significativos para mi propia interpretación del mundo vivido. De tal modo, en el trabajo reconstructivo e interpretativo que hago en este libro, mi experiencia personal con esas narrativas sociológicas, así como con sus autores, me sirve de referencia orientadora, me provee una visión interna, multiplica mi posicionamiento como observador. En la lectura e interpretación de algunos de los textos, junto con la lectura actual, puedo evocar, aunque sea atenuadamente, esa lectura e interpretación anterior y sus resonancias y efectos existenciales. Esa, en todo caso, es solo una de las entradas a la interpretación de las redes, construcciones y efectos en el pasado; me sirven de apoyo y orientación las entrevistas realizadas con actores de diferentes épocas y numerosas fuentes documentales.

Читать дальше