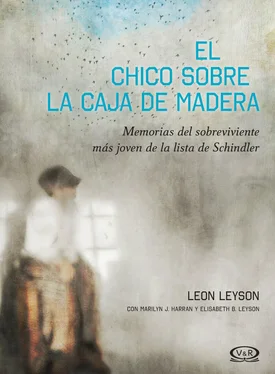

Cuando sobrevivir parecía imposible, él lo logró.

“Leon Leyson fue un hombre verdaderamente

excepcional y un talentoso maestro.

Siempre le estaré agradecido por haber brindado

su testimonio a la Fundación Shoah.

Lo preservaremos a perpetuidad, para inspirar

a las próximas generaciones con su notable ejemplo

de vida. El mundo no será el mismo sin él,

pero tenemos la fortuna de tener sus memorias,

que acompañan su testimonio oral.”

Steven Spielberg, director ganador del

Oscar por su película La lista de Schindler

A mis hermanos, Tsalig y Hershel, y a todos los hijos e hijas, hermanas y hermanos, padres y abuelos que perecieron en el Holocausto.

Y

a Oskar Schindler, cuyas nobles acciones verdaderamente salvaron “un mundo entero”.

Leon Leyson

Prologo

Debo admitir que mis manos estaban sudorosas y mi estómago rugía. Había estado esperando pacientemente en la fila, pero eso no significaba que no estuviera nervioso. Pronto sería mi turno de estrechar la mano del hombre que había salvado mi vida varias veces… pero eso había ocurrido años atrás. Ahora me preguntaba si me reconocería siquiera.

Más temprano aquel día de otoño de 1965, camino al aeropuerto de Los Ángeles, me dije que tal vez el hombre con quien iba a reunirme no me recordaría. Habían pasado dos décadas desde la última vez que nos habíamos visto, y aquel encuentro había ocurrido en otro continente y bajo circunstancias completamente distintas. Yo era entonces un joven esquelético y hambriento de quince años, del tamaño de un niño de diez. Ahora era un hombre adulto de treinta y cinco. Estaba casado, era ciudadano de los Estados Unidos, veterano de guerra y profesor. A medida que los demás se acercaban a saludar a nuestro agasajado, me mantuve apartado, en el fondo del salón. Después de todo, yo era el más joven de nuestro grupo, y era justo ceder mi lugar a aquellos que eran mayores. Honestamente, prefería postergar lo más posible mi desilusión en caso de que el hombre a quien tanto debía no me recordara.

Pero en vez de desilusión sentí euforia, la calidez de su sonrisa y sus palabras:

–¡Ya sé quién eres! –dijo con un destello en sus ojos–. Eres el pequeño Leyson.

Debí saber que Oskar Schindler nunca me decepcionaría.

Aquel día de nuestra reunión, el mundo aún no conocía a Oskar Schindler ni sabía de su heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los que estábamos en aquel aeropuerto sí sabíamos. Todos nosotros, y alrededor de otras mil personas, le debíamos nuestras vidas. Sobrevivimos al Holocausto gracias a los enormes riesgos que Schindler corrió y a los sobornos y acuerdos clandestinos que negoció para mantenernos a nosotros, sus empleados judíos, lejos de las cámaras de gas de Auschwitz. Él recurrió a su mente, su corazón, su increíble astucia y su fortuna para salvar nuestras vidas. Burló a los nazis argumentando que éramos esenciales para el trabajo, aun cuando sabía que muchos de nosotros, incluido yo mismo, no teníamos ni siquiera las habilidades mínimas necesarias. De hecho, solo podía alcanzar los controles de la máquina que debía manejar parándome sobre una caja de madera. Aquella caja me había dado la posibilidad de mostrarme útil, de mantenerme con vida.

Soy un sobreviviente improbable del Holocausto. Tenía todo en mi contra y casi nada a mi favor. Solo era un chico, no tenía contactos ni habilidades. Pero sí tenía una ventaja que superaba todo lo demás: Oskar Schindler pensaba que mi vida tenía valor. Creía que valía la pena salvarme, aun cuando darme esa oportunidad pusiera su propia vida en peligro. Ahora es mi turno de hacer algo por él: contarte acerca del Oskar Schindler que yo conocí. Espero que él se vuelva parte de tu memoria, así como yo fui parte de la suya.

Esta es también la historia de mi vida, y de cómo se interrelacionó con la de Schindler. En este relato te presentaré, además, a mi familia. Ellos también pusieron sus vidas en peligro para salvarme. Aun en los peores momentos, me hicieron sentir amado y valioso. A mis ojos, ellos también son héroes.

Capítulo 1

Corrí descalzo a través de la pradera y hacia el río. Una vez que estuve cerca de los árboles, arrojé mis ropas, me sujeté a una de mis ramas bajas favoritas, me columpié hacia el agua y me solté.

¡Una zambullida perfecta!

Flotando en la superficie, escuché un “¡splash!” y luego otro, cuando mis dos amigos me siguieron. Enseguida trepamos para salir del río y volvimos a correr hacia nuestras ramas preferidas para comenzar todo de nuevo. Al notar que los leñadores que trabajaban corriente arriba amenazaban con arruinar nuestra diversión al dejar que los troncos recién cortados se desplazaran en el agua, corriente abajo hasta el aserradero, adaptamos rápidamente el juego y nos recostamos de espaldas, cada uno sobre un tronco, observando cómo la luz del sol atravesaba el follaje de robles, abetos y pinos.

No importaba cuántas veces repitiéramos estos juegos, nunca me cansaba de ellos. A veces, en aquellos calurosos días de verano, nos poníamos trajes de baño si pensábamos que podría haber algún adulto cerca. Pero en general nadábamos sin ropa.

Lo que volvía más emocionantes estas escapadas era que mi madre me había prohibido ir al río.

Al fin y al cabo, yo no sabía nadar.

En invierno, el río era igual de divertido. Mi hermano mayor, Tsalig, me ayudó a construir unos patines para hielo con toda clase de materiales raros: restos de metal rescatados del taller de nuestro abuelo herrero, y trozos de madera sacados de la pila de leña. Éramos creativos para fabricar nuestros patines. Eran primitivos y estaban mal hechos, ¡pero funcionaban! Yo era pequeño y rápido; amaba correr sobre mis patines junto a los chicos más grandes, cruzando el hielo disparejo. Cierta vez David, otro de mis hermanos, patinó sobre hielo demasiado fino y este cedió. Cayó en el agua helada del río. Afortunadamente, era poco profundo allí. Lo ayudé a salir y nos apresuramos a ir a casa para cambiarnos la ropa empapada y descongelarnos junto a la chimenea. Cuando estuvimos secos y recuperamos el calor, volvimos a correr al río para otra aventura.

La vida parecía un viaje interminable y libre de preocupaciones.

Así que ni siquiera el más aterrador de los cuentos de hadas pudo haberme preparado para los monstruos a los que me enfrentaría apenas unos años después, las veces en que me salvaría de morir por poco, o el héroe, disfrazado él mismo de monstruo, que salvaría mi vida. Mis primeros años no me brindaron ninguna advertencia sobre lo que vendría.

El nombre que me dieron al nacer fue Leib Lejzon, aunque ahora todos me conocen como Leon Leyson. Nací en Narewka, un poblado rural en el noreste de Polonia, cerca de Bialystok, no lejos de la frontera con Bielorrusia. Mis ancestros habían vivido allí por generaciones. De hecho, por más de doscientos años.

Mis padres eran gente honesta y trabajadora; nunca aspiraron a nada que no se ganaran ellos mismos. Mi madre, Chanah, era la menor de cinco hermanos, dos mujeres y tres varones. Su hermana mayor se llamaba Shaina, que en idish significa “bella”. Mi tía era verdaderamente hermosa, pero mi madre no, y esto incidía en el modo en que los demás las trataban, incluidos sus propios padres. Ciertamente, mis abuelos amaban a sus dos hijas, pero consideraban a Shaina demasiado bonita para hacer esfuerzos físicos, mientras que no opinaban lo mismo acerca de mi madre. Recuerdo que ella me contaba que la hacían cargar cubetas llenas de agua para los hombres que trabajaban en el campo. Hacía calor y las cubetas eran pesadas, pero igualmente esta tarea resultó ser una fortuna para ella… y para mí. Fue en aquellos campos donde mi madre vio por primera vez a quien sería su esposo.

Читать дальше