5 Y aunque este ensayo está dedicado a la imaginación en general, es decir, como facultad integrada, es importante reconocer que ella no existe en una dimensión unitaria, sino que es siempre cinestésica —a pesar de que los modelos racionales más estrictos hayan luchado durante siglos por darle la primacía a una imaginación más racional que sensible, más verbal que visual, sin imágenes y por sobre todo sin afectos. Nada de esto es posible sin los afectos. Pero nunca faltan aquellos intelectuales que se apresuran a generar categorías excluyentes y que retornan a la marginalización de lo sensible para entronizar exclusivamente lo racional. La imaginación al vacío o sin imágenes, puramente conceptual, es una de esas murallas. Afortunadamente —tal como muestran las investigaciones de Gunther Kress, pero mucho antes las de E. H. Gombrich, dentro de una larga línea de pensadores—, hoy sabemos que esta terquedad no es sino un lapsus en ese inmenso campo que es la historia de la imagen.6 En el ámbito de la ciencia y del arte, las imágenes son una dimensión privilegiada para la formulación y la síntesis de ideas, no tan solo para aquellas que son correctas y exactas, sino también para las erradas y (por qué no) las disparatadas. Ellas no son, en efecto, privilegio de la verdad o la ficción, son comunes a toda búsqueda humana.

El mundo de Charles Darwin, por ejemplo, fue producto de una imaginación prodigiosa y de una prosa formidable. En la teoría de la evolución de las especies, tanto el lenguaje como las imágenes se combinan para dar cabida a una ficción que en aquel entonces —y a veces hoy en día— parece impensable. Todo lo que vive en la Tierra, toda la diversidad, tiene un origen y un orden que nace del azar; especies y subespecies codependientes que encajan en perfecta sincronía dentro un contexto indeterminado, siempre cambiante. Esto difiere del pensamiento que apunta hacia una noción en la cual todas las especies se disponen separadamente aquí en la Tierra por obra y gracia de una fuerza invisible. Darwin dice abiertamente ver belleza en los patrones que surgen de las heterogéneas formas de vida, capaz de imaginar una nueva estética de los orígenes:

[...] casi cada parte de cada organismo viviente está tan bellamente relacionada a sus complejas condiciones de vida, que parece [muy] improbable que cualquier parte haya sido repentinamente producida perfecta.7

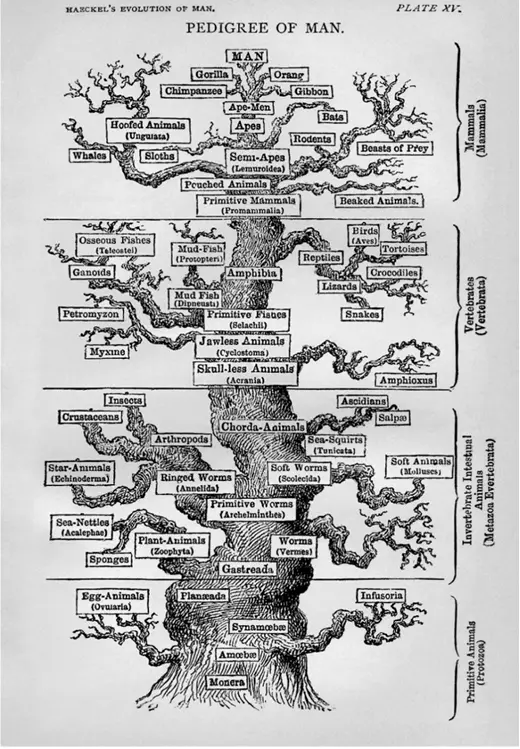

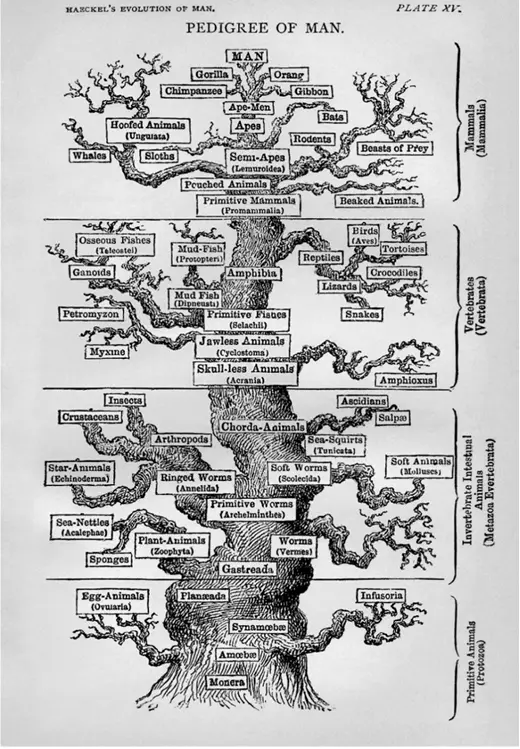

El diagrama de Darwin, aquel que parece un árbol de bifurcaciones infinitas, no hace sino retratar visualmente aquella invención teórica que el lenguaje no alcanza a abarcar por sí solo.8 Quizá por esto mismo el “árbol de la vida” se ha transformado en una ilustración tan popular, no solo dentro de la ciencia sino dentro de varias y variadas disciplinas (Fig. 1).

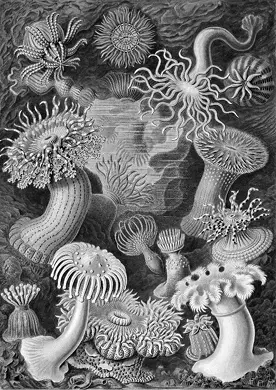

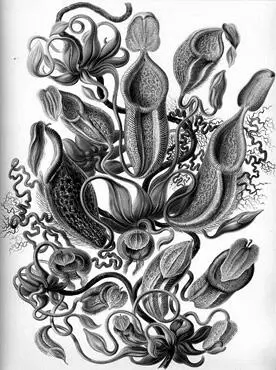

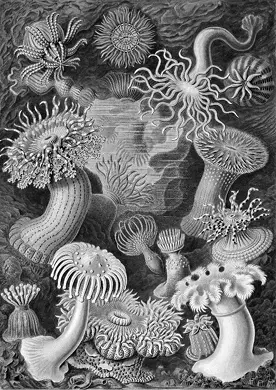

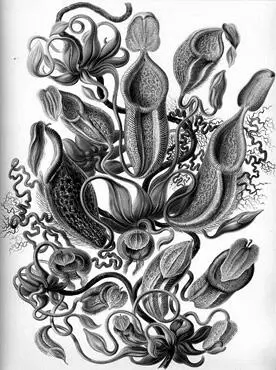

Ernst Haeckel (1834-1919), biólogo y artista contemporáneo a Darwin, fue uno de los mayores defensores de la teoría de la evolución de las especies en el siglo XIX y, exaltado por sus premisas e implicancias, dibujó y pintó aquella abstracción científica embebido en el frenesí de la estética de la naturaleza. La simetría, las relaciones, la interdependencia de las especies de la que hablaba Darwin y a la que adjetivaba como “bella”, puede observarse claramente en los retratos de Haeckel. Luego, esto no hace sino demostrar que la imaginación es circular, que la ficción y la verdad natural no hacen sino invadirse mutuamente en un juego infinito de conjeturas, proposiciones y rarezas fantásticas. La abstracción de Darwin llega a tal extremo que él mismo debe advertir al lector que ha personificado a la Naturaleza con tal de ayudarlo a comprender la abstracción que ha creado. Ciertamente estos científicos han narrado la historia de la naturaleza a través de un lenguaje —verbal y visual— muy cercano a la poesía, por no decir enteramente poético.

Figura 1. El árbol de la vida dibujado por Ernst Haeckel.

Figura 2. Formas de vida artística

(1904 y 1903), por Ernst Haeckel.

1Agradecemos a Adriana Valdés la lectura atenta de una versión preliminar de este texto. Su libro Redefinir lo humano: las humanidades en el siglo XXI (Valparaíso: UV, Colección Puerto de Ideas, 2017) ilumina este ensayo.

2Durante la charla TED: Why a good book is a secret door?, 2014.

3Steven Pinker, “The Cognitive Niche: Coevolution of Intelligence, Sociality, and Language”, PNAS, vol. 107, n° 2 (2010): 8993.

4Ibídem.

5Ver: Jeff Bezemer y Gunther Kress, Multimodality, Learning and Communication: a Social Semiotic Frame. London: Routledge, 2016.

6Ver: Ernst Gombrich, Los usos de las imágenes. Barcelona: Debate, 2003.

7Charles Darwin, The Origin of Species. New York: Modern Library, 2009, p. 66.

8Ídem, 152.

2. Imaginando la imaginación

En 1954, el director italiano Roberto Rossellini dirigió el filme Viaggio in Italia, protagonizado por Ingrid Bergman y George Sanders. Los actores interpretaban al matrimonio Joyce, una pareja inglesa de estándares racionales y materialistas que, por un asunto de herencia, viajan a la ciudad de Nápoles. Allí, por vez primera, se enfrentan a un mundo disímil, donde el descanso y el ocio conforman el núcleo de la vida. Este estilo de vida se conoce con el nombre de il dolce far niente, expresión italiana que puede traducirse al español como “el dulce hacer nada”, lo que resumiría la lentitud y la desocupación que caracterizan a los personajes con que el filme describe a los habitantes de Nápoles. Es decir, el reverso del mundo en el que el matrimonio Joyce acostumbra a vivir. Parte de lo que Rossellini muestra en su filme, es la paradoja del (dulce) hacer nada: donde hay quietud y desocupación, florece otro tipo de quehacer ligado al pensar y a la divagación, o sea, el ocio.1 Y aunque en este breve ensayo no buscamos celebrar el no hacer más que el hacer, ni todas las disputas que desde antaño se dan respecto de los países y los pueblos en los que este valor se considera un vicio y no una virtud, es patente que al menos se requiere tanto del hacer como del no hacer para estar plenamente en el mundo.

A partir de este ejemplo cinematográfico, es posible decir que la vida napolitana en el filme representa al pensamiento desenfocado, amplio y disperso, y que —en contraste— la vida inglesa encarna al pensamiento enfocado, preciso e inextenso. Si jugamos con la idea de Rossellini de relevar la cultura del dolce far niente, es con el fin de esclarecer el estado mental que subyace a un tipo de pensamiento errante que reserva tantas y tan importantes incógnitas para el ser humano, como lo es la capacidad de saber, aprender y enseñar. Con una diferencia, y es que de este “no hacer” se ha escrito poco y tiene menos prestigio que el concepto de hacer, de pensar y de negociar.

Y entonces, ¿qué relación guarda el dolce far niente con la imaginación? Bien, según lo ha demostrado la ciencia, en aquellos momentos en los que las luces del cerebro parecen estar apagadas, en realidad, hay una silenciosa maquinaria en marcha, produciendo ideas e imágenes que son el resultado de los recuerdos almacenados en la memoria y de los escenarios imaginados a partir de dichos recuerdos (Fig. 3).2 Este estado de ociosidad, en términos fisiológicos, es conocido por los especialistas como default network (red predeterminada),3 nombre que le dan los científicos a una serie de áreas cerebrales que se “iluminan”4 al estar las personas en absoluta quietud, sin demandas atencionales.5 Gregory Hickok, en su libro The Myth of Mirror Neurons, caracteriza a este sistema como un tipo de pensamiento que procesa información relevante respecto a la propia experiencia, y resalta que es precisamente este sistema el que se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer, pues la degeneración neuronal causa una inhabilidad para recordar y pensar en experiencias pasadas, en eventos, nombres, lugares y palabras. Es decir, en “todo aquello que da significado a la vida”6 y que, finalmente, determina la homeostasis mental del ser humano.

Читать дальше