Der in den Huminstoffen eingebaute Stickstoff dient als Nahrungsreserve im Boden, indem er allmählich mineralisiert und daher pflanzenverfügbar gemacht wird. Eine gleichmäßige Nährstoffversorgung hängt somit von einem beständigen Nachschub organischer Substanzen ab. Dabei muss man bedenken, dass Humus wesentlich schneller abgebaut als aufgebaut wird.

Zwischen organischen und mineralischen Bodenbestandteilen kommt es zu starken Bindungen. Die organischen und mineralischen Bestandteile vermischen sich so weit, dass niedermolekulare organische Substanzen in die Zwischenschichten von Tonmineralien eingebaut werden. Es entstehen die sogenannten Ton-Humus-Komplexe,die die Krümelstruktur des Bodens ausmachen. Nur wenn sich aus Ton-Humus-Komplexen ein feinkrümeliger Boden bildet, können Pflanzenwurzeln optimal wachsen. Die Hohlräume zwischen diesen Teilchen sind zum Teil mit Wasser, zum Teil mit Luft gefüllt. Für ein gutes Pflanzenwachstum sollte die Hälfte dieser Hohlräume mit Wasser, die andere Hälfte mit Luft gefüllt sein, damit die Wurzeln atmen können. Je größer die Oberfläche der Teilchen ist, desto leichter haben Pflanzenwurzeln einen Zugriff auf die Bodenteilchen. 1 g Boden kann eine Oberfläche von 500 m 2haben.

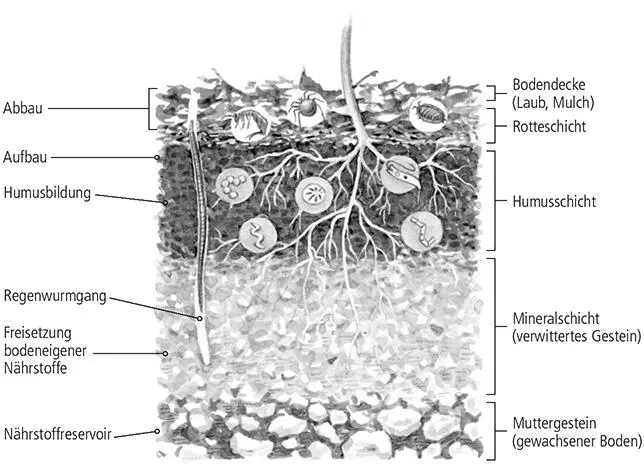

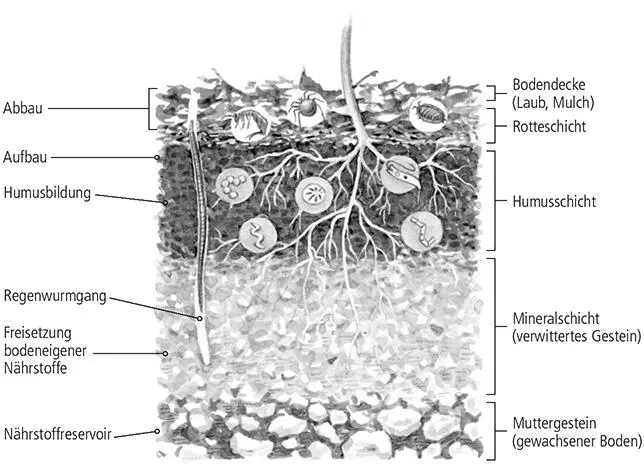

Böden weisen eine typische Schichtung über verwittertem Gestein auf. Organische Substanz wird von der Oberfläche her durch die Tätigkeit der Bodenlebewesen allmählich in etwas tiefere Lagen eingearbeitet.

Humusfinden wir in mitteleuropäischen Böden nur in den obersten Schichten. Sein Anteil im Boden beträgt 2 bis 8 Prozent. Liegt der Humusanteil im Boden über 10 Prozent, spricht man von einem humushaltigen, sehr stark humosen Boden. Der Humusanteil in Gartenböden liegt in der Regel bei 5 bis 10 Prozent.

Einen groben Anhaltspunkt für den Humusgehalt gibt die Farbe des Bodens: Ein toniger bis lehmiger Boden hat bei einem Humusanteil unter 4 Prozent eine strohgelbe bis hellgraue Färbung. Bei einem Gehalt von 4 bis 6 Prozent nimmt er eine graue oder kastanienbraune bis dunkelbraune Färbung an. Bei einem Humusanteil von 10 bis 12 Prozent wirkt er schwarz. Sandige Böden dagegen sehen bereits bei einem Humusgehalt von etwa 5 Prozent pechschwarz aus. Je nach Feuchtigkeitsgehalt eines Bodens ist die Färbung dunkler oder heller.

Humusbildung in der Natur

Natürliche Böden weisen eine charakteristische Schichtung auf. Innerhalb der oberen Lagen bildet sich Humus. In Waldböden lassen sich die einzelnen Auflagehorizonte gut erkennen: Obenauf liegen im Streuhorizont wenig veränderte Pflanzenreste wie Blätter, Nadeln, Holz und Streu. Diese Feinsubstanz ist locker miteinander verklebt. Diese Auflage bezeichnet man als »L-Lage« vom englischen Wort litter für »Streu«. Der Anteil der organischen Feinsubstanz ist dort niedriger als 10 Prozent.

Im darunterliegenden Vermoderungshorizont finden sich gebleichte Pflanzenreste, deren Struktur nicht mehr erkennbar ist. In der locker verklebten, schichtartig gepackten Masse finden sich Milben, Ausscheidungen von Würmern und Pilzhyphen. Die Bezeichnung »Of-Lage« für diese Schicht leitet sich vom englischen Wort fermentation für »Gärung« ab. Der Anteil der organischen Feinsubstanz steigt auf bis zu 70 Prozent. Das Kürzel »O« steht in der Bodenkunde für den Auflagehorizont (»O« für organic, organisch).

Unterhalb davon liegt der Humusstoffhorizont. Pflanzenstrukturen sind dort nicht mehr erkennbar, doch es findet noch keine Vermischung mit dem Mineralboden statt. Diese »Oh-Lage« genannte Schicht ist nach dem englischen Wort humification für »Humifikation (Humusbildung, Vermoderung)« benannt. Der Anteil an organischer Feinsubstanz liegt bei 50 bis 80 Prozent.

Je nach Boden, Klima und Feuchtigkeitsgehalt entstehen unterschiedliche Humusformen:

Unter günstigen mikrobiologischen Bedingungen bildet sich die günstigste Humusform: der Mull.Durch die Passage im Verdauungstrakt von Würmern vermischt sich mineralisches mit organischem Material zu stabilen Ton-Humus-Komplexen. Es entstehen stabile organo-mineralische Bindungen. Mull hat einen frischen Erdgeruch und einen ausgeglichenen pH-Wert im Bereich von 7.

Auf Böden mit schwacher biologischer Aktivität, auf »untätigen« Böden, bildet sich Rohhumus.Das ist zum Beispiel unter Heide, in Nadelwäldern oder auf sauren Wiesen der Fall. Der Abbau organischer Substanz findet vorwiegend abiologisch statt, es kommt nicht zu einer Vermischung mit mineralischen Bodenteilchen. Saurer Regen fördert die Bildung von sehr saurem Rohhumus.

Bei ungünstigen Bedingungen ist die Streuzersetzung gehemmt und die biogene Vermischung unzureichend. Es entsteht Moder.Auf sauren Böden kommt es leicht zur Moderbildung, etwa auf Sandböden. Es entsteht ein typischer Geruch nach Kartoffelkeller.

Daneben unterscheidet die Bodenkunde zwischen Humusformen, die zumindest teilweise unter Wasser gebildet werden. Dazu zählen zum Beispiel die Niedermoortorfe und die Hochmoortorfe. Noch vor wenigen Jahrzehnten gab man Gartenböden mit Hilfe von Torf organische Substanz bei. Inzwischen stehen die Torfflächen in Mitteleuropa weitgehend unter Naturschutz und der Einsatz von Torf als Zuschlagsstoff für den Boden wird als bedenklich angesehen. Heute achten wir darauf, den Boden durch eine geeignete Bewirtschaftung mit organischer Substanz zu versorgen, indem wir Gründünger einsäen oder konsequente Kompostwirtschaft betreiben.

Kompostierung wandelt organische Substanz in Humusstoffe um – schneller, als die natürlichen Abbauvorgänge ablaufen. Je nach organischer Substanz und Zersetzungsgrad lassen sich Nährhumusund Dauerhumusunterscheiden, siehe auch die Tabelle auf der rechten Seite. Nährhumus ist leicht abbaubar, Dauerhumus dagegen ist beständig, aber zersetzbar. Jedes organische Material wird sowohl in Nährhumus als auch in Dauerhumus eingebaut. Zuerst erfolgt die Zersetzung, dann der Neuaufbau. Die schnell abbaubaren Verbindungen im Nährhumus dienen als ergiebige Nahrungsquelle für Mikroorganismen im Boden. Nährhumus wird weitgehend mineralisiert. Gründüngung und Ernterückstände liefern hohe Anteile dieser leicht umsetzbaren organischen Substanz. Die beständigen Verbindungen im Dauerhumus sind für die Mikroorganismen dagegen schwerer zu zersetzen. Dauerhumus, wie er in reifem Kompost enthalten ist, dient der langsamen, aber anhaltenden Bodenverbesserung. Er verbessert dauerhaft die Bodenstruktur.

Beide Humusformen bewirken eine langfristige Ertragssicherung und haben einen günstigen Einfluss auf die Qualität der Erzeugnisse. Man kann sie sehr grob anhand ihrer Färbung erkennen: Milder, nährstoffreicher Humus ist sattbraun bis schwarz gefärbt. Saurer, nährstoffarmer Humus hat dagegen eine ockerbraune bis rotbraune Farbe.

Einfluss von Humus auf die Bodenqualität

| Einfluss auf … |

Nährhumus |

Dauerhumus |

| … die Pflanzenernährung |

ernährt die Bodenlebewesen und damit die Pflanzen über die Bindung von Luftstickstoff durch Pflanze und Bodenlebewesen sowie Nährstoffaufschluss durch die Bodenlebewesen |

•enthält selbst Nährstoffe •ermöglicht Anlagerung und Austausch von verfügbaren Bodenmineralstoffen |

| … die Bodenstruktur |

bewirkt Krümelbildung durch Lebendverbauung (Bodengare) |

•verbessert die Bodenstruktur (Wasserspeicherung, Luftführung, Erwärmung) •stabilisiert das Bodengefüge der Krume •puffert den Boden gegen Säurewirkung |

| … die Bodengesundheit und die Pflanzengesundheit |

bildet Wirkstoffe, zum Beispiel Antibiotika und Vitalstoffe |

•begünstigt das biologische Gleichgewicht im Boden •drängt Schadorganismen zurück •verbessert die Bodenhygiene |

(nach Seitz 1990)

Читать дальше