Was ist Abfall?

Alles, was nicht mehr gebraucht wird, ist Abfall, dazu gehört Bauschutt genauso wie Schlacke aus der Industrie. Hausmüll (in der Schweiz Kehricht), der in Privathaushalten anfällt, umfasst zum Beispiel Altglas, Altpapier, Sperrmüll oder Textilien. Was nicht mehr verwertet werden kann, ist Restmüll.

Bioabfall ist der organische Abfall tierischer oder pflanzlicher Herkunft, der in einem Haushalt oder Betrieb anfällt und durch Mikroorganismen, Lebewesen im Boden oder Enzyme abgebaut werden kann. Dazu zählen zum Beispiel Essensreste und Rasenschnitt.

Die in Deutschland bundesweit gültige Bioabfallverordnung (BioAbfV) befasst sich mit der Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden.

Seit Anfang 2015 ist die Biotonne deutschlandweit verpflichtend eingeführt. Das heißt, alle öffentlich-rechtlichen Versorgungsträger müssen sie anbieten. Dieses Ziel haben bislang noch nicht alle Landkreise und Städte erreicht. In Körperschaften mit eingeführter Biotonne sind durchschnittlich rund 60 Prozent der Haushalte an das System angeschlossen. Viele Gemeinden empfehlen ihren Bürgern an erster Stelle die Eigenkompostierung im Garten oder Hinterhof als ökologisch sinnvollste und wirtschaftlichste Art der Bioabfallverwertung.

Manche Gemeinden verbieten es inzwischen, organischen Abfall in den Restmüll zu werfen. Organischer Abfall soll ausschließlich über die Biotonne oder Eigenkompostierung entsorgt werden oder zur Grünabfallsammelstelle gebracht werden.

Im Jahre 2014 fielen deutschlandweit rund 9,8 Mio. t organische Abfälle an. Das entspricht etwa 121 kg pro Person. Davon stammten durchschnittlich etwa 57 kg aus der Biotonne, rund 64 kg waren Gartenabfälle und Parkabfälle. Durchschnittlich gut 80 Prozent davon werden derzeit kompostiert. In dicht bebauten, städtischen Regionen ist die Sammelmenge pro Person aus der Biotonne geringer als in weniger dicht bebauten Gegenden. Hier machen sich die dort kleineren Grundstücksgrößen bemerkbar.

In der Schweiz ist es derzeit noch möglich, alle Abfälle, die im Haushalt anfallen (den Kehricht), über die lokalen Sammelstellen abtransportieren zu lassen. Viele Schweizer Gemeinden bieten inzwischen innovative Abfallkonzepte, die Haushalte brauchen ihren Biomüll nur separat zu sammeln und in die kostenlose Sammlung von Grünabfall zu geben.

Auch in Österreich gibt es Bestrebungen, organische Abfälle getrennt zu sammeln und dann zu verwerten. Je nach Bundesland liegt der Schwerpunkt auf einer Sammlung über die Biotonne oder es wird besonders die Kompostierung im Einzelhaushalt oder eine gemeinschaftliche Kompostierung gefördert.

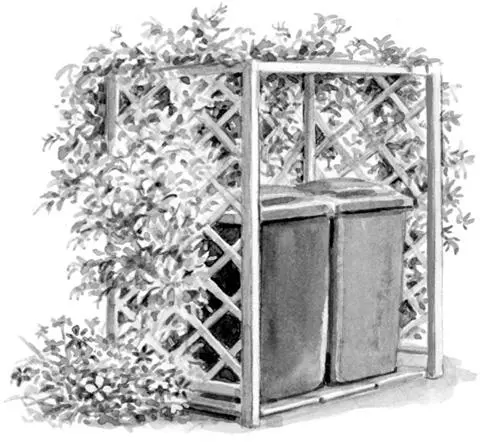

Die verschiedenen Sammelbehälter für Hausmüll lassen sich hinter einem begrünten Sichtschutz verbergen. Das Rankgitter wirkt zudem dekorativ.

Das Nachbarrecht variiert in Deutschland von Bundesland zu Bundesland. In der Regel schreibt es bei der Anlage eines Komposthaufens sowie bei der Aufstellung von offenen oder geschlossenen Kompostbehältern einen Mindestgrenzabstand von 50 cm vor. Wird zur Abschirmung um den Kompostplatz eine Hecke gepflanzt, so muss diese ebenfalls bis zu einer gewissen Höhe (je nach Bundesland 1,5 bis 2 m) einen Mindestabstand von 50 cm zur Grenze haben. Bei höheren Hecken ist ein entsprechend größerer Mindestgrenzabstand erforderlich. Für den Abstand zu Gewässern, zum Beispiel zum Gartenteich, gibt es keine Vorschriften. Auskünfte über die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen erteilen Landratsämter und die kommunalen Verwaltungen. Gesetzlich vorgeschrieben ist außerdem, dass es bei der Kompostierung zu keinen Geruchsbelästigungen kommen darf. Wer die Grundregeln der Kompostbereitung beachtet, muss sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen.

In der Schweiz und in Österreich ist für Kompost im Garten kein Grenzabstand vorgeschrieben, allerdings muss der Gartenbesitzer dafür Sorge tragen, dass keinerlei Belästigung davon ausgeht. Es dürfen sich also weder unangenehme Gerüche noch Fliegenschwärme darin entwickeln.

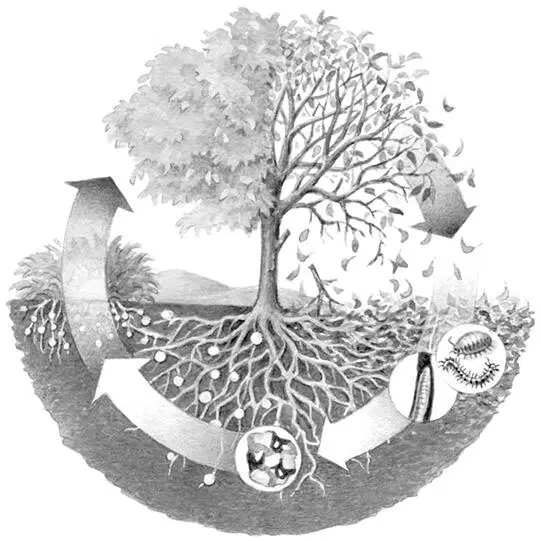

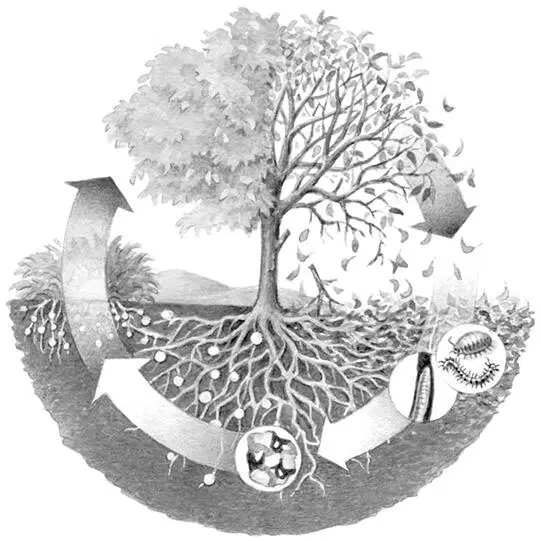

In der Natur halten sich Eintrag und Verbrauch organischer Stoffe die Waage. Schön können wir dies bei Spaziergängen durch Laubwälder und Laubmischwälder beobachten. Im Herbst bildet herabfallendes Laub eine dicke Decke, es verrottet im Folgejahr, die frei werdenden Nährstoffe stehen der wachsenden Vegetation wieder zur Verfügung. Wenn im Herbst erneut Blattmasse auf den Boden fällt, hat sich die Schicht vom Vorjahr gleichmäßig abgebaut. Das Wachstum entzieht so viele Nährstoffe wie angeliefert werden.

Ein Musterbeispiel für einen natürlichen Kreislauf stellt auch der tropische Regenwald dar. Diese Vegetationsform wächst auf stark verwitterten, äußerst nährstoffarmen Böden. Das üppige Wachstum mit ungeheurer Artenfülle und riesigen Bäumen kann nur aus sich heraus bestehen: Neuer Wuchs entwickelt sich nur auf der Grundlage der abgestorbenen organischen Masse, die zu Boden fällt. In dem feuchtwarmen Klima verlaufen Zersetzungsprozesse vergleichsweise schnell: Ein dicker Baumstamm zerbröselt innerhalb von Monaten. Der europäische Wanderer, der gewohnt ist, über liegende Baumstämme zu steigen, riskiert dort, ins morsche Holz einzubrechen. Das verletzliche Gleichgewicht des Regenwaldes wird deutlich, wenn Flächen gerodet werden: Fehlt der Wald, werden keine Nährstoffe mehr nachgeliefert. Es bleibt unfruchtbarer Boden übrig, den die ursprüngliche Vegetationsform über Jahrzehnte hinweg nicht mehr besiedeln kann.

Während in der Natur Nährstoffzufuhr und Nährstoffentzug im Gleichgewicht stehen, wird auf bewirtschafteten Flächen den Böden mehr entnommen, als Verwitterung von Mineralien und Zersetzung organischer Substanz nachliefern können. Allein die Entnahme von Erntegut unterbricht den natürlichen Kreislauf, denn dadurch wird Pflanzenmasse entfernt. Zur Praxis des Landbaus gehört daher die Zufuhr von Nährstoffen. Gedüngt wird, um Nährstoffverluste auszugleichen, vor allem um die Erträge zu steigern.

Düngen muss man hierzulande auch, weil die Böden in Mitteleuropa der Auswaschung unterliegen, weil Regenwasser durch sie in das Grundwasser sickert. Leicht lösliche Mineralstoffe wie Kalzium und Bor werden in großen Mengen in das Grundwasser ausgewaschen, während das schwer lösliche Phosphat weitgehend im Boden verbleibt. Daraus resultiert, dass man Böden Kalzium in Form von Kalk oder Gesteinsmehl zuführen muss, während die hohen Phosphatgehalte in gut gedüngten, bewirtschafteten Böden die Gefahr von Überversorgung bergen. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch die Frage des Nitratgehaltes von Böden diskutiert. Aus übermäßig mit Stickstoff versorgten Böden wird Nitrat, das zu krebserregendem Nitrit umgewandelt werden kann, ins Grundwasser eingetragen. Ein Puffer ist hierbei der Dauerhumus im Boden: An ihn werden Stickstoffverbindungen angelagert, man spricht von Stickstofffestlegung. Diese Verbindungen werden nicht ausgewaschen und stehen für das Pflanzenwachstum zur Verfügung.

In der Natur werden abgestorbene Teile von Lebewesen durch Mikroorganismen im Boden zersetzt und zu neuen Substanzen neu zusammengefügt. Wurzeln nehmen frei werdende Nährstoffe auf und ermöglichen neues Wachstum.

Читать дальше