1.2.1 Besteht eine Autismus-Spektrum-Störung?

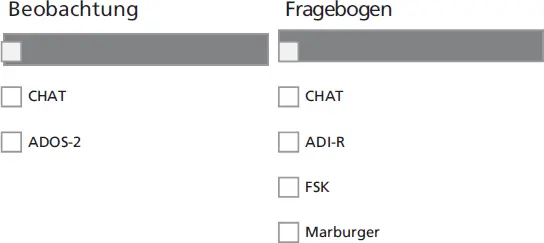

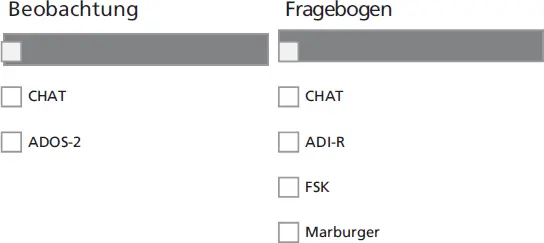

Die Diagnose einer autistischen Behinderung wird im Wesentlichen durch Beobachtung und Fragebogenerhebung durchgeführt. Im Rahmen des neuen Spektrum-Ansatzes werden aber verstärkt genetische Risikofaktoren, Biomarkers und die Familiengeschichte mit einbezogen.

Erste Hinweise auf autistische Symptome im Alter von 18 bis 24 Monaten gibt bereits die Beobachtungs- und Interviewliste für Autismus bei Kleinkindern, die sog. CHAT-Liste (Checklist for Autism in Toddlers – Checkliste für Autimus bei Kleinkindern) und ihre Variationen (Q-CHAT, Allison et al., 2008; M-CHAT-Modified, Robins et al., 2014). Als grobes Erfassungsinstrument kann sie auch von weniger spezialisierten Erziehern, Krankenschwestern oder Kinderärzten eingesetzt werden. Eine deutsche Übersetzung liegt vor (Bölte & Poustka, 2004). Anhand von fünf Verhaltensweisen kann mit großer Wahrscheinlichkeit eine autistische Behinderung festgestellt werden. Hierzu gehören die folgenden kritischen Verhaltensweisen.

Indikatoren für autistische Beeinträchtigung bei Kleinkindern (CHAT)

Fragen an die Eltern

Beschäftigt sich Ihr Kind mit imaginativem Spiel? (z. B.: Tut es so, als ob es mit Puppengeschirr Tee zubereitet?)

Beschäftigt sich Ihr Kind mit imaginativem Spiel? (z. B.: Tut es so, als ob es mit Puppengeschirr Tee zubereitet?)

Zeigt Ihr Kind jemals auf einen Gegenstand, um Sie auf etwas Interessantes hinzuweisen? (sog. protodeklaratives Zeigen)

Zeigt Ihr Kind jemals auf einen Gegenstand, um Sie auf etwas Interessantes hinzuweisen? (sog. protodeklaratives Zeigen)

Beobachtung

Kann Ihr Kind während der Untersuchung mit Puppengeschirr (Teetasse und Teekanne oder anderem imaginativen Spielzeug) so tun, als ob es z. B. Tee zubereitet, eingießt, trinkt etc.?

Kann Ihr Kind während der Untersuchung mit Puppengeschirr (Teetasse und Teekanne oder anderem imaginativen Spielzeug) so tun, als ob es z. B. Tee zubereitet, eingießt, trinkt etc.?

Folgt es Ihrem Zeigefinger, wenn Sie auf etwas Interessantes im Raum zeigen (»Sieh mal, da ist ein Kreisel/Auto …«!)? Sieht es dabei den Gegenstand an oder nur die zeigende Hand?

Folgt es Ihrem Zeigefinger, wenn Sie auf etwas Interessantes im Raum zeigen (»Sieh mal, da ist ein Kreisel/Auto …«!)? Sieht es dabei den Gegenstand an oder nur die zeigende Hand?

Sieht das Kind sowohl Sie als auch den Gegenstand an, zu dem Sie zeigen? (z. B. »Wo ist das Licht/der Teddy«?)

Sieht das Kind sowohl Sie als auch den Gegenstand an, zu dem Sie zeigen? (z. B. »Wo ist das Licht/der Teddy«?)

Diese Erfassung liefert erste Hinweise auf das Risiko einer autistischen Beeinträchtigung. Sofern die obigen Verhaltensweisen nicht beobachtet werden können, sollte die Untersuchung nach einem Monat wiederholt werden. Wichtig zu wissen ist, dass das CHAT kein alleiniges ausreichendes Diagnoseinstrument darstellt und dass es bei Verdacht auf Autismus durch detaillierte Diagnostikverfahren ergänzt werden muss.

Für Kinder und Jugendliche sind als Screeningverfahren der Fragebogen über Verhalten und soziale Kommunikation (FSK) (Bölte et al., 2000) sinnvoll sowie die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006; Bölte & Bormann-Kischkel, 2009). Screeningverfahren, Beobachtungsinstrumente und Fragebogen werden für die verschiedenen Altersstufen und Schweregrade des Autismus eingesetzt.

Abb. 1.1: Diagnostische Instrumente für ASS

Sehr viel aufwendiger als CHAT ist die Erhebung anhand des Autismus-Diagnose-Interviews (Autism Diagnostic Interview Schedule R., ADI-R, Lord et al.,1994, Lord, Rutter et al., 2012), sowie des dazugehörigen Beobachtungssystems (Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS 2, 2012). Ein spezielles Training in diesen Erfassungsinstrumenten sowie eine ausgiebige Erfahrung in der Diagnose autistischer Störungen sind unabdingbar. Schwerpunkte der Erfassung sind Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und dem Spielverhalten wie Blickkontakt, Anlächeln, imaginatives Spiel, Nachahmung, Freundschaft mit Gleichaltrigen und affektives Eingehen auf andere. Ein weiterer Untersuchungsbereich bezieht sich auf Auffälligkeiten in der Kommunikation wie Zeigegeste, Nicken, Kopfschütteln, echolalische bzw. funktionale Sprache oder auch die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit, sich zu unterhalten. Der dritte Diagnosebereich betrifft wiederholendes und stereotypes Verhalten sowie eingeschränkte Interessen. Hier werden ungewöhnliche Vorlieben, zwanghafte Routinen, sprachliche Rituale, stereotype Bewegungen und Wahrnehmungsauffälligkeiten erfragt.

Diagnostische Hinweise auf Autismus

Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und im Spielverhalten

Blickkontakt

Blickkontakt

Anlächeln

Anlächeln

Imaginatives Spiel

Imaginatives Spiel

Imitation

Imitation

Freundschaft

Freundschaft

Auffälligkeiten in der Kommunikation

Zeigegeste

Zeigegeste

Nicken, Kopfschütteln

Nicken, Kopfschütteln

Echolalie

Echolalie

Funktionale Sprache

Funktionale Sprache

Konversation

Konversation

Wiederholendes und stereotypes Verhalten und eingeschränkte Interessen

Vorlieben

Vorlieben

Rituale, Zwänge, stereotype Bewegungen

Rituale, Zwänge, stereotype Bewegungen

Wahrnehmungsauffälligkeiten

Wahrnehmungsauffälligkeiten

Starke Wahrnehmungsprobleme, Selbststimulationen und Zwänge können die normale Entwicklung von Betroffenen erheblich behindern. Untersuchungen haben einen Zusammenhang dieser Symptome zu neuropsychologischen und physiologischen Abnormitäten ergeben (Dawson, 1989; Bauman & Kemper, 2005; Dziobek & Bölte, 2009; Freitag, 2009). Viele Kinder neigen zu Unter- oder Überstimulation in bestimmten Wahrnehmungskanälen.

Drei Fallbeispiele

Der 5-jährige Michael verbrachte die meiste Zeit mit dem Schlenkern von Gegenständen und dem Öffnen und Schließen von Türen. Wenn man ihn unterbrach, schrie er ausdauernd und war untröstlich.

Starkes Selbstverletzungs- und Zwangsverhalten schränkte die Entwicklung der 18-jährigen Regina erheblich ein. Sie schlug sich den Kopf so hart an Kanten an, dass sie mehrfach genäht werden musste. Obwohl ihr Intelligenzniveau im Bereich der Lernbehinderung lag, galt sie aufgrund der Schwere der Verhaltensstörungen als nicht beschulbar. Erst als wir begannen, Konsequenzen für ihr Selbstverletzungsverhalten unvorhersehbar zu machen und es damit abzubauen, konnte das Mädchen Unterricht erhalten.

Читать дальше

Beschäftigt sich Ihr Kind mit imaginativem Spiel? (z. B.: Tut es so, als ob es mit Puppengeschirr Tee zubereitet?)

Beschäftigt sich Ihr Kind mit imaginativem Spiel? (z. B.: Tut es so, als ob es mit Puppengeschirr Tee zubereitet?)