El único botín que los Smith consiguieron en Vitoria fue un inteligente doguillo que les regaló la amante española de un oficial francés herido al que habían ayudado. Vitty, como le llamaron, los acompañó hasta Waterloo y más adelante.

Las jornadas que siguieron a la batalla de Vitoria estuvieron marcadas por los pueblos saqueados y destruidos por el enemigo en la línea de marcha del ejército británico. El 25 de junio, los Smith consiguieron alojamiento en un caserío navarro; su anfitrión le dijo a Harry: «Cuando terminen de cenar, tengo un vino excelente, tanto como quieran beber usted y sus sirvientes», invitando insistentemente a inspeccionar su bodega al comandante. «Su semblante tenía una expresión siniestra. Noté que estaba extraordinariamente excitado; su aspecto se volvió casi demoníaco». Acompañó al hombre hasta el sótano, iluminándose con una vela; al pie de las escaleras, el español señaló al suelo con una floritura: «¡Ahí yacen cuatro de los diablos que pensaron someter España!». En las losas yacían los cuerpos de cuatro dragones franceses, donde su anfitrión les había apuñalado después de incitarles a que se emborracharan hasta quedar inconscientes. Smith se apartó asqueado: «Todo mi cuerpo se estremeció y se me heló la sangre, al ver la noble ciencia de la guerra y el honor y la caballerosidad de las armas reducidas a la práctica de alevosos asesinos. Sus caballos todavía estaban en el establo».

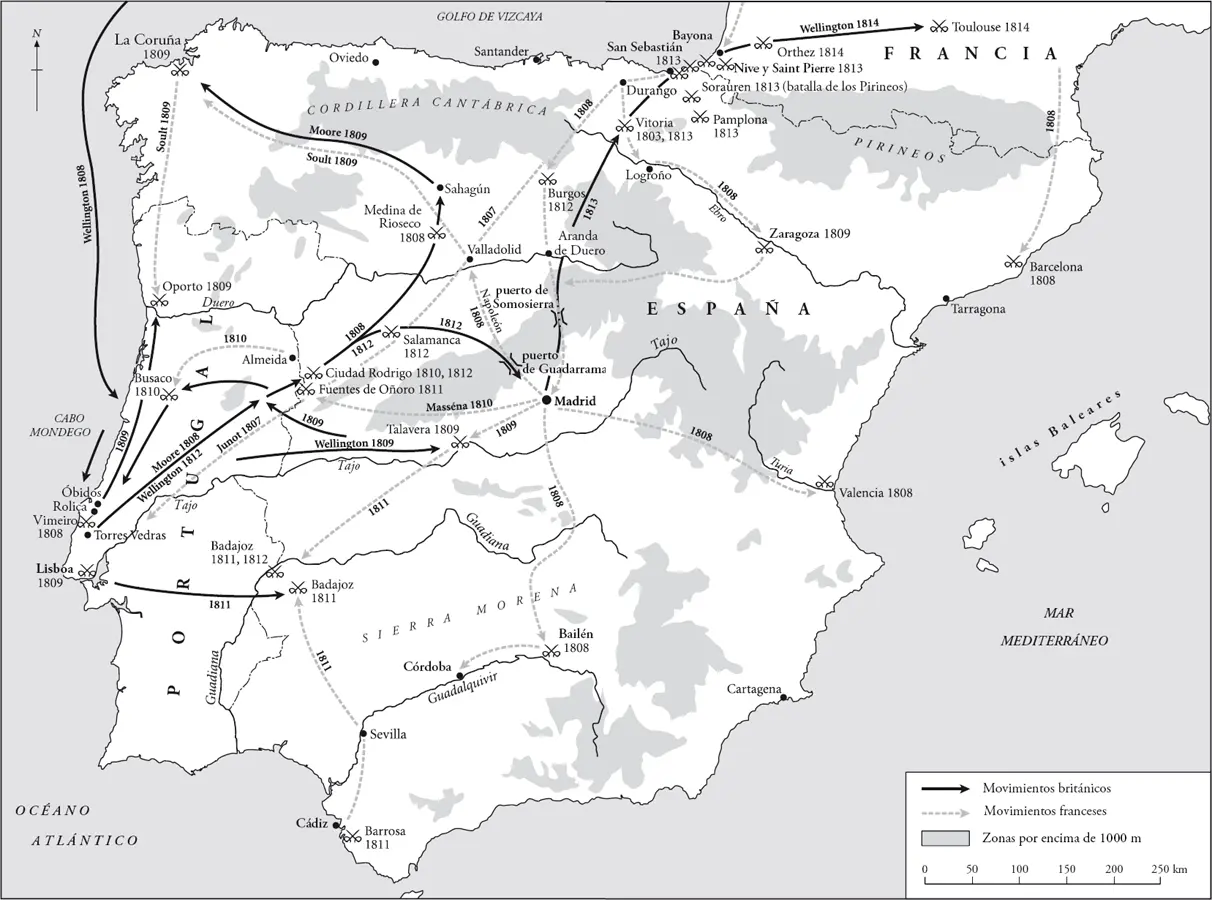

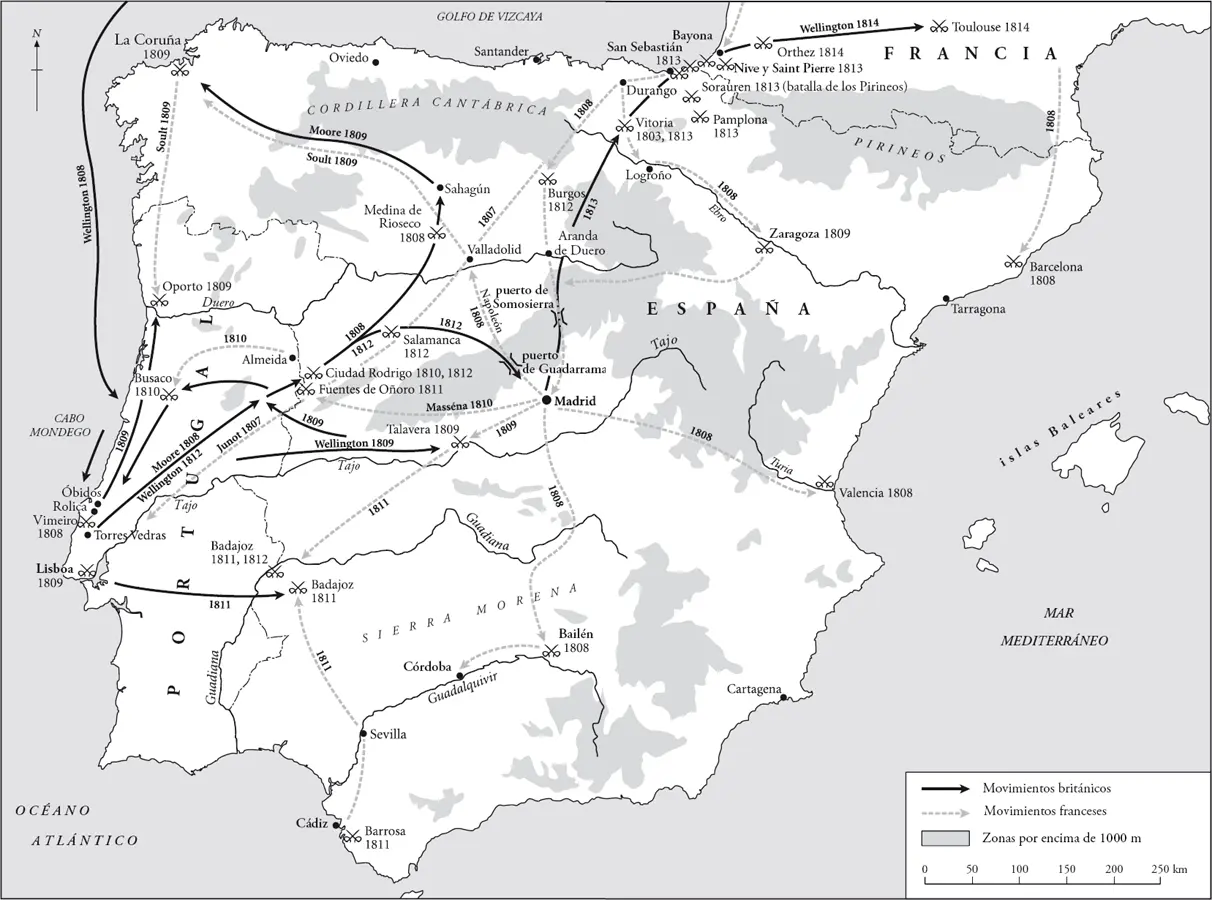

La guerra en la Península (1807-1814).

Los días posteriores estuvieron marcados por feroces tempestades y marchas sin descanso en las que los caballos resbalaban y perdían pie constantemente, y sin ningún sitio donde refugiarse, mientras que Juana lo soportaba todo con estoicismo, tal y como describe Smith vívidamente en sus memorias. Detrás de los Rifles viajaba West, el palafrenero de los Smith, con los caballos de remonta y el equipaje, y, detrás de ellos, a su vez, los sirvientes personales del capitán y Antonio, su cabrero, ya que cada oficial se había agenciado un pequeño rebaño de cabras y, finalmente, Juana. Muchos días sus deberes le impedían ocuparse de su esposa: «No podía dedicarle ni el tiempo ni la atención necesarias […], así que la envié al vivac y me centré en intentar reunir mi brigada […]. Cuando regresé, encontré a mi mujer sentada, sosteniendo su sombrilla encima del general Vandeleur (que estaba sufriendo horriblemente por un ataque de reumatismo)». Era una escena de lo más bucólico.

Smith, como Marbot, tenía las mismas dificultades para ascender que cualquier soldado que no poseyera riquezas o influencia y, aunque seguramente Smith fuera el más inteligente de ambos, es poco probable que nadie pensara que era un Wellington en potencia. El ambicioso capitán dio por seguro su ascenso por sus acciones en el cruce del Bidasoa, en octubre. Antes del ataque, el coronel Colborne, que mandaba la brigada y «me había cogido simpatía al verme como un hombre de acción», dijo: «Bueno, Smith, ¿ve esas alturas allá arriba frente a nosotros?». «Ya entiendo –respondí–, desearía que estuviéramos allí». El coronel se rio. «Cuando lleguemos a ellas –dijo–, y si no le matan, le conseguiré el grado de comandante, si es que mi recomendación tiene algún valor». La División Ligera capturó las colinas, por supuesto, y Colborne envió su recomendación, pero Smith tuvo que esperar todavía un año antes de conseguir su ascenso.

Sin embargo, al menos tenía la suerte de pertenecer a una élite dentro de una élite, un soldado de la legendaria División Ligera del general Robert Craufurd. «El nuestro –escribió el mejor amigo de Smith, Johnny Kincaid–, era un esprit de corps , un sentimiento de optimismo que nada podía ahogar. Estábamos preparados lo mismo para el campo de batalla que para la juerga, y cuando no estábamos en uno, nos íbamos de cabeza a la otra […]. En cada momento de descanso del servicio activo, nos permitíamos todo tipo de jugarretas infantiles y diversiones con una avidez y placer tales que es imposible transmitir su carácter de forma precisa. Vivíamos unidos, como siempre pasa con los hombres que cada día tienen que mirar a la muerte cara a cara juntos y, sin darle más importancia, ven cada día extra que se añade a sus vidas como uno más que gozar». Las palabras de Kincaid no eran un simple arrebato de romanticismo, y cualquiera de los hombres que sirvió en la División Ligera en la península ibérica habría dado fe de que habían sido una hermandad de guerreros sin parangón en la historia de la guerra, y que Harry Smith fue una de sus más rutilantes estrellas.

Siempre que el ejército estaba en presencia del enemigo, Juana sufría ataques de ansiedad pensando en la suerte que le esperaba a su marido. Antes de cada batalla se despedían uno del otro con tanto cariño y seriedad como si lo estuvieran haciendo para siempre, como desde luego podría haber sucedido. Una noche de noviembre de 1813, antes de que su marido tuviera que enfrentarse a los franceses en Nivelle, de repente Juana afirmó con expresión desolada: «Tú o tu caballo moriréis mañana». El incorregible Harry estalló en carcajadas y dijo: «Bien, entre ambas opciones, espero que le toque al caballo». Al día siguiente, mientras avanzaban para atacar el reducto francés, su amado caballo de caza Old Chap recibió un disparo y cayó encima de su dueño, derramando sangre a borbotones. Algunos soldados sacaron de debajo del animal el cuerpo lleno de sangre de Smith, que exclamaba: «Bien, maldita sea mi estampa si a nuestro viejo comandante no se lo han cargado, después de todo». Smith continuó: «Venga, quitaos de en medio, que ni siquiera estoy herido, solo un poco prensado». Cuando llevó el documento de rendición a las líneas enemigas para su firma, su homólogo francés rompió a reír al contemplar su aspecto, y hasta el propio Wellington se quedó impresionado cuando Smith se presentó para informarle. Aquella tarde, al ver por vez primera en todo el día a su marido, a Juana se le cortó el aliento, horrorizada. Él le aseguró que de su trágica profecía de la noche anterior, solo se había cumplido la parte menos importante.

Juana también estaba expuesta al peligro de las operaciones activas. Por ejemplo, en una ocasión los franceses lanzaron un contraataque local que obligó a retirarse a la División Ligera. Smith tuvo que abandonar a su esposa para organizar a su brigada, mientras ella se vestía a toda prisa y se veía obligada a huir a uña de caballo con el enemigo pisándole los talones. Vitty el doguillo se quedó atrás con el bagaje, pero un corneta del 52.º Regimiento tuvo la presencia de ánimo de meter al perrillo en una mochila y llevárselo, mientras los franceses tiroteaban al regimiento en retirada. Durante algunas horas el enemigo tuvo en su poder el tren de equipaje de la brigada, de modo que cuando los británicos recuperaron la posición, los Smith comprobaron con disgusto que el ganso que habían estado cebando para la cena de Navidad había desaparecido.

Es difícil comprender cómo una joven española como Juana, que había crecido en un entorno familiar seguro y que se había educado en un convento, fue capaz de adaptarse a la vida entre unos extranjeros cuya lengua no hablaba y cuyas costumbres le resultaban totalmente extrañas, sin compañía femenina de ninguna clase, un hogar o cualquier tipo de confort. En vez de todas esas cosas, se veía forzada a vivir en medio de un ejército en el que la más exquisita caballerosidad coexistía con las crueldades más salvajes. Ella, sin embargo, era infatigable visitando a los enfermos y a los heridos, cabalgando para llegar a los hospitales a través de campos yermos en los que pululaban destacamentos de dragones franceses. Una noche, ya en Francia, a la pareja le asignaron un alojamiento con una anciana viuda que les sirvió una sopa en un cuenco de Sèvres que le encantó a Juana. La anfitriona les contó que era parte de su vajilla de boda, que no había vuelto a utilizar desde la muerte de su esposo. Dos días después, en el camino de Toulouse, los Smith se quedaron anonadados al ver entrar a su sirviente, llevando ese mismo bol lleno de leche. Juana, posiblemente recordando el saqueo de su propia casa en Badajoz, se echó a llorar. El criado de Harry no hizo caso de los reproches de su señor: «Señor, amo, los franceses habrían secuestrado a la viuda misma si hubiera sido joven y pensé que el cuenco sería perfecto para servir la leche de las cabras por la mañana». Esa noche, cuando Harry volvió a la cabaña en la que se alojaban, no encontró rastro de su esposa. Al fin llegó, agotada y embarrada, ya que había cabalgado cerca de cincuenta kilómetros hasta Mont-de-Marsan para devolverle el cuenco a la viuda. No olvidemos que, por aquel entonces, Juana tenía solo dieciséis años.

Читать дальше