Al envejecer, también disminuye el tamaño máximo de la pupila. A los 70 años, la masa del cristalino se ha triplicado con respecto a lo que era a los 20, y este se vuelve amarillento, lo que hace que se pierda capacidad para discriminar colores verdes, azules y violáceos. También se ve diferente el amarillo. El oído pierde sensibilidad y la disminución de flujo sanguíneo conduce a la sordera senil o presbiacusia. Por fortuna, y tal vez esto sea lo mejor de envejecer, es que se pierden receptores al dolor. A los 60 años hemos perdido alrededor del 26% del jugo gástrico, y la pepsina decrece en un 60%. Los que pasan de 65 años tienden a percibir el mensaje de la vejiga llena cuando aún no lo está, ilusión que solo desaparece en el orinal. El volumen y el peso de los riñones disminuye, su aspecto es liso y el área total de filtración se reduce.

Si no se hace ejercicio con regularidad, con los años el abdomen aumenta entre un 6 y un 16% en los hombres, y entre un 25 y un 35% en las mujeres. La expansión se debe al debilitamiento muscular y a cambios de distribución y acumulación de la grasa. Felizmente, el ejercicio continuado hace que el deterioro de los músculos se lleve a cabo con mayor lentitud. Con la edad, como se dijo, los huesos se hacen más frágiles, mientras que las articulaciones se vuelven más rígidas; el ejercicio no parece mejorar estas partes del organismo. Una actividad física muy intensa solo sirve para aumentar las probabilidades de una lesión, pero si esta es moderada, puede retrasar el envejecimiento del corazón y los vasos sanguíneos, aunque la realización de ejercicio empiece tarde en la vida. Los pulmones tampoco parecen mejorar con el ejercicio. En resumen, con el ejercicio puede mejorarse la calidad de vida, pero no se afecta sensiblemente el tictac del reloj biológico. Lo que sí es verdad es que una dieta pobre en calorías puede alargar la vida. Alguna ventaja tendría que tener el pobre sobre el rico. “Discutible”, advierte el entrometido, “pues en realidad alarga su pobreza”.

Desde tiempos inmemoriales los humanos hemos soñado con la eterna juventud. Se han ensayado, sin ningún resultado positivo, bálsamos mágicos, brebajes milagrosos, píldoras rejuvenecedoras, ungüentos prodigiosos y todas las invenciones de la imaginación para ahuyentar la vejez y desterrar la muerte. La cirugía plástica, auxiliada por los recursos artificiales de la farmacología moderna, lo único que ha podido lograr en esta lucha es producir una juventud ilusoria y efímera. El cronómetro biológico sigue marchando imperturbable por debajo de la piel estirada, a su propio ritmo, indiferente hasta el momento a todos los esfuerzos superficiales del hombre.

Cada vida, mirada a largo plazo, es una lucha perdida, pues las fuerzas del desorden priman sobre las del orden, y los organismos entregan sus bienes biológicos para que otros se formen a partir de ellos. “Nada es para siempre”, dice una canción popular. La desconsoladora realidad biológica es que la duración de todos los seres vivos tiene fronteras bien demarcadas en el código genético. Y a escala geológica, la vida humana es menos que un suspiro. Así que los sueños de Dorian Gray, de tener una juventud permanente, o los de alcanzar la inmortalidad, son solo sueños. Triste destino biológico.

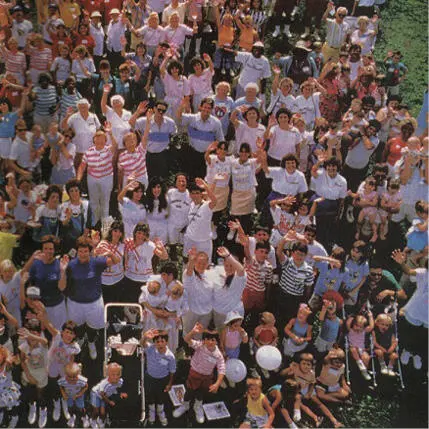

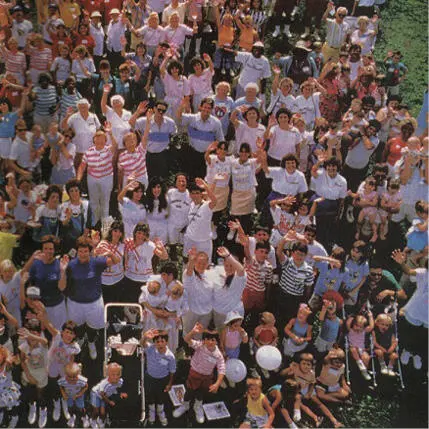

Figura 5.0 En Twinsburg, Ohio, cada año se reúnen hasta tres mil parejas de mellizos idénticos procedentes de todo el mundo, festival que aprovechan para reforzar sus lazos afectivos y exhibir sus talentos

5

Genoma y ambiente

Todo es bueno tal como sale de las manos del Creador; todo se corrompe en las manos del hombre

Jean-Jacques Rousseau

Las naturalezas del hombre son iguales; son nuestros hábitos los que nos separan

Confucio

La vieja pregunta sobre si el hombre, con su amplio repertorio de conductas, es un producto de sus genes o de su ambiente, al fin empieza a ser respondida con claridad. La respuesta hallada satisface a la mayoría de los biólogos evolucionistas, pero en el medio cultural normal, e incluso entre algunos intelectuales del área de las humanidades, aún subsisten ideas ingenuas alrededor de un tema tan importante.

La situación actual la describe muy bien Steven Pinker (2002):

Hasta comienzos del decenio 1960-1970, el ambientalismo era la teoría imperante. Para sicólogos, antropólogos y filósofos, la conducta del hombre estaba determinada esencialmente por su ambiente o entorno. La participación de los genes en ese asunto era despreciable, cuando no nula. Justo al llegar a ese decenio, comenzaron a aparecer estudios sobre el hombre que mostraban que en su conducta había características muy parecidas a las halladas por los etólogos en distintas especies animales y, en consecuencia, influidas por instrucciones genéticas. Y con la aparición de esos estudios comenzó la llamada guerra genes-ambiente. Otra guerra de los treinta años, que ahora parece estar llegando a su fin [...]. Por primera vez aparecieron explicaciones de algunos rasgos de la conducta humana que por siglos habían confundido a los mejores sicólogos. La guerra sirvió, además, para que cada uno de los bandos en disputa revisara su posición, y, ante todo, para que se eliminaran las exageraciones, muy comunes en las disputas humanas. Después de la guerra, la posición de los intelectuales más serios y avanzados es clara: la conducta humana es el resultado indisoluble de un programa genético desarrollado en un ambiente o entorno cultural.

Lo genético se ha asociado siempre con lo innato, lo instintivo y mecánico (y, por ende, animal), y, específicamente, con lo que no es aprendido por el sujeto. Por eso al hablar de la base genética de un rasgo cualquiera de conducta se piensa de inmediato en algo que se da de manera fija, sin necesidad de ningún tipo de aprendizaje y sin intervención aparente del medio ambiente. En contraposición con lo genético aparece lo ambiental o cultural, que se asocia con lo aprendido libremente, sin mayor participación de los genes y, también, con lo “verdaderamente humano”. Existe la tendencia, muy elemental, por cierto, pero a la vez muy extendida, a situar el comportamiento animal en el extremo genético, y el humano en el polo opuesto, el ambiental. Esta dicotomía, muy ingenua, como se tratará de probar en las páginas siguientes, subsiste y subsistirá todavía por largos años, pues está alimentada y soportada por cerrados grupos intelectuales, dogmáticos, influyentes e intolerantes.

Es indudable que en el hombre encontramos características muy independientes del ambiente y que, por tal motivo, se pueden calificar de genéticas: la mayoría de los rasgos anatómicos y fisiológicos característicos de la especie, las conductas del niño recién nacido y los apetitos básicos como el hambre y la sed, entre otros. Existen también rasgos que son puramente ambientales, sin intromisión alguna de los genes. El idioma nativo, la religión profesada, la filiación política, ciertas costumbres gastronómicas particulares, la vestimenta y la etiqueta, unidas a todas las convenciones sociales, sirven como ejemplos destacados. Y hay un tercer grupo, muy numeroso, de rasgos humanos que son imposibles de clasificar si solo se manejan las dos categorías extremas.

Konrad Lorenz ha propuesto un principio que permite, en algunos casos por lo menos, hacer una evaluación del peso relativo de los componentes genético y ambiental de una conducta dada, y que se conoce con el nombre de “principio de transparencia”. Según este principio, a mayor peso del componente genético menor será la percepción consciente de la finalidad adaptativa perseguida por la conducta que se quiere analizar, mientras que a mayor peso del componente ambiental más intensa será la sensación consciente de sus intenciones últimas.

Читать дальше