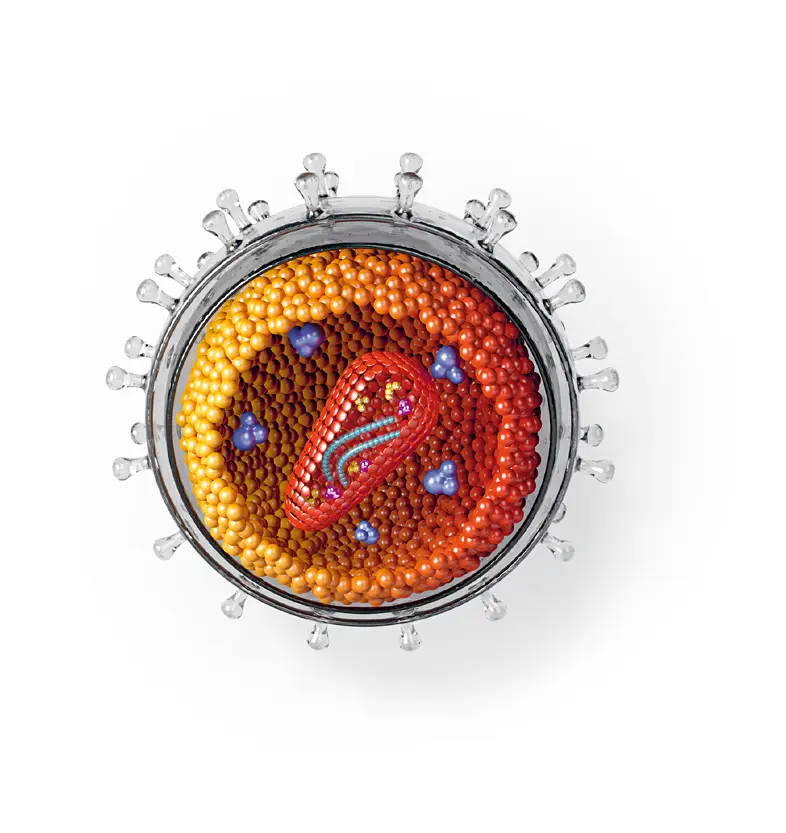

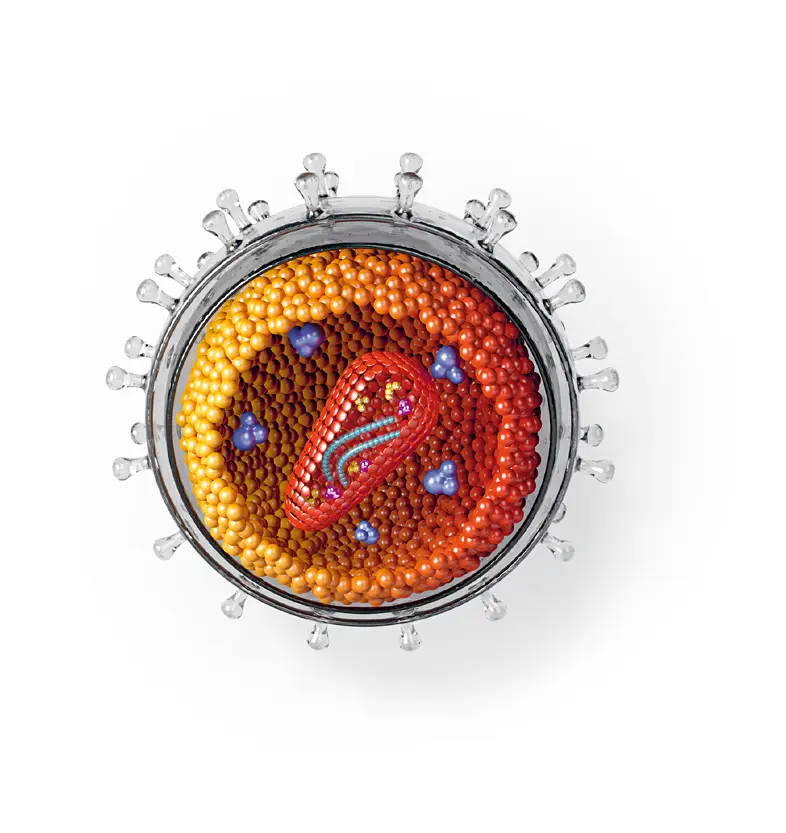

Das AIDS-Virus HIV1 in modellhafter Darstellung. Das Erbgut in seinem Inneren (blaue Stränge) besteht aus zwei identischen einsträngigen RNA-Genomen. AIDS-Viren sind Retroviren: Sie lassen ihr RNA-Genom in DNA übersetzen, sobald sie in eine Wirtszelle eingedrungen sind. Hierfür bringen sie das Enzym Reverse Transkriptase mit (hellgrün im Modell), das in den Wirtszellen nicht vorhanden ist.

Wenn man vom enormen evolutiven Erfolg der Viren redet, ist einerseits ihre Befähigung zur «flexiblen Antwort» gemeint – sie können durch äußerst zahlreiche Variationen ihrer Außenproteine und ihrer eigenen Enzymausstattung immer wieder auf Abwehrmaßnahmen ihrer Wirte reagieren. Andererseits geht es bei ihrer evolutiven Erfolgsgeschichte natürlich auch um ihre Herkunft. Hierzu legte man verschiedenste Modelle vor; einige davon muten recht fantasievoll an: etwa die Vorstellung, dass sie von Kometen auf die Erde eingeschleppt wurden (was leider unerklärt lässt, ob oder wie sie im Kometenmaterial entstanden). Bevor wir einige grundsätzliche Gedanken zur höchst geheimnisvollen Evolutionsgeschichte der Viren vorstellen, sei noch kurz der Sammelbegriff «Virus» als solcher hinterfragt. Bisher haben wir nur festgehalten, dass Viren stoffwechselphysiologisch inaktive Partikel sind, die erst nach dem Eintreten in eine geeignete Wirtszelle ihr Erbgut vermehren und neue Viruspartikel erzeugen. Wenn man wollte, könnte man den Begriff Virus auch eingeschränkter gebrauchen und nur für solche zellparasitischen Partikel verwenden, die Eukaryoten befallen, also Zellen mit einem Zellkern. Eine andere bedeutende Gruppe von Zellparasiten wären dann die Bakteriophagen: Wie ihr Name schon sagt, attackieren diese ausschließlich Bakterien, also eine besondere Gruppe von Einzellern, die keinen Zellkern aufweisen (und daher als Prokaryoten klassifiziert werden). Es ist jedoch nicht unüblich, beide Typen als Viren zu bezeichnen (Spezielleres zu Bakteriophagen siehe in den beiden nächsten Kapiteln). Ihre Vermehrungsstrategie jedenfalls ist identisch, weshalb wir uns jetzt der Frage zuwenden wollen, wie es im Laufe der Evolution zur Entstehung solch seltsamer, «leblos» erscheinender Zellparasiten kommen konnte.

Zur Evolutionsgeschichte der Viren gibt es im Wesentlichen drei Erklärungen, die im Detail aber modifizierbar sind. Nach der einen Theorie handelt es sich um sehr alte, replikationsfähige Vorstufen zellulär organisierten Lebens beziehungsweise um einen «parallel» laufenden Evolutionszweig, in dem diese Replikationsfähigkeit vielleicht früher entstand als bei den direkten Vorläufern der ersten Zellen. Replikation bedeutet, dass diese Ur-Viren ihr Erbgut vermehren konnten und damit auch ihre Proteinbestandteile, deren Information ja im Erbgut enthalten ist. Sie sollen demnach ein Genom aus RNA (das gebräuchliche, englische Kürzel für Ribonukleinsäure) oder DNA (Desoxyribonukleinsäure) gehabt haben und in der

Lage gewesen sein, diese Erbinformation für den Bau neuer

Viren einsetzen zu können, ohne hierfür Wirtszellen zu benötigen.

Gemessen am gegenwärtigen Befund, ist diese Theorie problematisch, da alle heute bekannten Viren ausnahmslos auf Zellen angewiesen sind, um deren Stoffwechsel in parasitischer Manier für ihre eigenen Vermehrungszwecke zu nutzen. Wenn Viren also vor den ersten Zellen entstanden, muss ihr damaliger Vermehrungszyklus vollkommen anders abgelaufen sein als in der Gegenwart. Ganz allgemein kann man diese Theorie so wiedergeben, dass in bestimmten Bereichen des damaligen «Urmeeres» – wohl eher ein kleiner und flacher Randbereich beziehungsweise dort befindliche poröse Gesteinsoberflächen – die Konzentration bestimmter Makromoleküle so stark anstieg, dass Nukleinsäuren und Proteine in ein ähnliches Wechselspiel traten, wie wir es heute noch aus dem Zellinneren kennen. Durch gegenseitigen Kontakt etablierten sich autokatalytische (von selbst ablaufende) Replikationsmechanismen, und die frühesten Viren gehörten zu solchen RNA- oder DNA-Molekülen, die sich mittels bestimmter Hilfsproteine zu vermehren begannen. Dann aber könnte, mit der Evolution der ersten Zellen, eine Verknappung jener Proteine eingetreten sein, die die Frühviren für ihren Vermehrungszyklus brauchten. Viren standen an diesem Punkt vor dem Aussterben, doch bestimmte Mutanten erlangten die Fähigkeit, in

Zellen einzudringen und dort ihre Vermehrungsaktivitäten weiterzuführen. Nur diese sich immer weiter spezialisierenden Zellparasiten überlebten; alle anderen Frühviren hingegen mussten mangels Erfolg von der Evolutionsbühne abtreten.

Solche und ähnliche Theorien, in denen Viren als eine Art «Proto-Leben» betrachtet werden, das sich später an den Erfolg «echter» Lebensformen anhängte, erfahren heute mehrheitlich Ablehnung. Das deutlich favorisierte Evolutionsmodell lautet, dass es sich bei Viren um Ausgliederungs- beziehungsweise Verlustphänomene handelt, also um ehemalige Bestandteile von Zellen, die sich schrittweise aus dem Stoffwechselgeschehen emanzipierten. Aber auch ein drittes Erklärungsmodell steht schon längere Zeit im Raum: Komplette Zellen könnten eine so starke evolutive Vereinfachung erfahren haben, dass sie am Ende dieser vielen «Abbaustufen» die gegenwärtig anzutreffende Organisationsform der Viren erreichten. Alle drei Erklärungsmodelle sind schon seit den 1940er-Jahren in der Fachliteratur präsent.

Die kleinsten bekannten Viren kann man als die kleinsten replizierbaren Einheiten betrachten, die die natürliche Evolution hervorgebracht hat – also als «maximal-ökonomische» Replikatoren. Doch möglicherweise waren auch ihre evolutiven Vorläufer nicht viel größer, etwa wenn es sich um kleine RNA- oder DNA-Bestandteile handelte, wie man sie bis heute aus dem ganz normalen Zellstoffwechsel kennt. Freie RNA zum Beispiel vermittelt als obligates Botenmolekül zwischen der DNA-Erbinformation und den Ribosomen, also den Stätten der Proteinsynthese. Diese Boten-RNA ist nur einer von mehreren Kandidaten, die hinsichtlich der Ursprünge eines späteren Zellparasitismus auf der Verdächtigenliste der Evolutionsbiologen stehen. Beispielsweise werden aus der Boten-RNA höherer Organismen unbrauchbare Bestandteile (sogenannte Introns) herausgeschnitten; sie könnten ebenfalls eine Vorläuferrolle gespielt haben, speziell für sogenannte Viroide (einen bestimmten Typ von Pflanzenviren, vergleiche das nächste Kapitel).

Unter den kurzen DNA-Bestandteilen des Zellinneren wären einerseits Transposons zu nennen, also Abschnitte des Erbgutes von Bakterien und höheren Lebewesen, die ihre räumliche Position im Genom ändern und während dieser «Verschiebungen» nicht nur als freie DNA vorliegen, sondern sogar abgelesen werden und auf diesem Wege weitere «Springer» erzeugen können. Noch bessere Kandidaten könnten aber sogenannte Plasmide sein, also ringförmige, kurze DNA-Abschnitte, die besonders von Bakterien bekannt sind und neben deren eigentlichem Erbgut eine Art «Zellgast» bilden, der sich über die Teilungsschritte des Bakteriums von einer Generation zur nächsten verbreiten lässt. Plasmide können zwar mit dem Erbgut des Bakteriums interagieren, gelten aber trotzdem nicht als eigentlicher Bestandteil der Bakterienzelle. Vielmehr werden sie zwischen Bakterien ausgetauscht, wenn diese direkten Kontakt haben, und können deshalb innerhalb einer Bakterienart in größerer Variationsbreite vorkommen. Genau diese Austauschvorgänge machen sie aber zu möglichen Vorläufern von Viren, etwa solchen, die zunächst ein Capsid, also die schon erläuterte Verpackung aus Proteinen, entwickelten. Ein vorgeschlagenes Szenario lautet, dass bestimmte Plasmide Gene enthielten, mit denen sie eine Art Proteintunnel zwischen zwei Bakterien aufbauten. Über diesen konnten die Plasmide dann ausgetauscht werden, was generell für die genetische Flexibilität von Bakterien von Vorteil ist – etwa bei der Entwicklung von Resistenzen. Aus diesem Proteintunnel könnte dann in einem weiteren Spezialisierungsschritt das erste Capsid entstanden sein, also das erste von Zellen entkoppelte Proteinkleid mit einer darin enthaltenen Erbinformation. Möglicherweise blieben Plasmide in diesem Frühstadium noch kooperative, «freie» Boten zwischen Bakterien, bis sie sich dann zu aggressiven Bakteriophagen wandelten, also Viren, wie wir sie bis heute als die größten natürlichen Feinde von Bakterien kennen. Dass Plasmide die Vorläufer von Viren sein könnten, ist erst seit kurzem wieder eine der anerkanntesten Theorien, denn es wurden erstmals Plasmide beschrieben, die nicht nur über Membranvesikel (membranumgrenzte Bläschen) von einem Bakterium zum nächsten wechseln, sondern in diese Membran auch eigene, also von der Plasmid-DNA codierte Proteine einbauen. Als Membranvesikel mit Außenproteinen und innerem Erbmaterial wären sie Viren rein organisatorisch schon sehr nahe.

Читать дальше