Auch die Lage der Straßenhändler selbst hatte sich aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage noch verschlimmert. Etwa bei Marwan, der wie einst Bouazizi mit einem Karren am Straßenrand Obst und Gemüse verkaufte. Seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sei noch schwerer geworden, erzählte er. „Die Waren, die ich früher in zwei Tagen verkauft habe, werde ich heute kaum in einer Woche los“, beschrieb er den Niedergang. Und auch in einem Café in der Innenstadt hatten sie wenig gute Worte für das neue Tunesien übrig. „Du befindest dich hier in der offenen Wunde der Revolution“, beschrieb es Hafez, einer der dortigen Jugendlichen, anschaulich. Die Lage sei aussichtslos. Aus diesem Ort ziehe es mehr Jugendliche in ihrer Verzweiflung zu terroristischen Gruppen als nach Europa. „Was ist euch in Europa lieber?“, fragte er fünf Jahre nach dem tunesischen Aufstand.

Aber wenngleich viele Tunesier vor allem aus wirtschaftlichen Gründen an ihrer Revolution verzweifelten, zurück zu den autokratischen Zeiten wollte keiner, an der neugewonnenen Demokratie hielten sie fest. Anders als das ägyptische Militär, das eine jahrzehntelange Tradition hat, in der Politik mitzumischen, war das tunesische Militär immer eine Institution zur Landesverteidigung geblieben. Die Tunesier passten sich in den Zeiten nach dem Sturz Ben Alis immer wieder an die neue Lage an. Demokratische Werte und Transparenz waren ihnen zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden, die sie nicht mehr aufgeben wollten. Die Tunesier haben nie wieder über die Schulter zurückgeblickt.

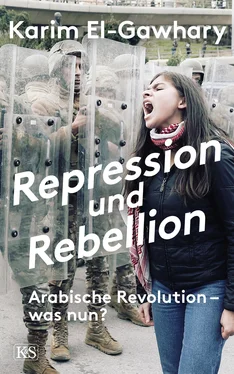

Willkür und Repression in Ägypten

Währenddessen machte Ägypten fast auf dem Absatz kehrt. Die neuen Machthaber, die Militärs und ihre Frontfigur Präsident El-Sisi, arbeiteten daran, den ganzen 25. Januar 2011 und den folgenden Aufstand vergessen zu machen und die Geschichte umzuschreiben. Sie gingen mit den gleichen nicht reformierten Institutionen aus der Mubarak-Zeit wieder zur Tagesordnung über, ohne Mubarak, der nur noch eine politische Fußnote war.

Das Innenministerium behielt seine alte Rolle als Repressionsapparat, der für nichts zur Rechenschaft gezogen wird, dazu kamen übergeordnet das Militär und eine Justiz, die nur noch als Erfüllungsgehilfe des Regimes fungierte. Infolge der blutigen Auflösung der Protestlager der Muslimbrüder kam es vor allem in Südägypten zu einer ganzen Reihe von Mob-Angriffen, meist auf Polizeistationen, aber auch auf eine ganze Reihe von Kirchen. Dass der koptische Papst Tawadros II. sich am Tag der Machtübernahme des Militärs zum Fototermin neben El-Sisi gestellt hatte, um seine Unterstützung auszudrücken, zeugte fatale Folgen und machte in den Augen der Islamisten alle Christen zu Komplizen der Militärmachthaber.

Das Regime und die Justiz nutzten diese Gelegenheit, um mit der Muslimbruderschaft abzurechnen, die inzwischen zur terroristischen Organisation erklärt worden war. Massen-Todesurteile wurden in Ägypten zum Alltag, besonders 2014. Nach nur zwei Prozesstagen und praktisch ohne Beweisaufnahme hatte beispielsweise ein ägyptischer Richter im April 683 Menschen zum Tode verurteilt. Derselbe Richter hatte bereits im März in einem anderen Schnellverfahren 529 Angeklagte zum Tod durch Erhängen verurteilt. In beiden Prozessen wurden die Angeklagten für schuldig befunden, Polizisten angegriffen und zur Gewalt aufgerufen zu haben. Sie sollen im Jahr zuvor eine Polizeistation im südlichen Oberägypten erstürmt haben.

Nicht nur Muslimbrüder, sondern auch Aktivisten des Tahrir-Platzes wurden wegen Verstoßes gegen das restriktive Demonstrationsgesetz verurteilt. Journalisten kamen aufgrund ihrer Kontakte zur Muslimbruderschaft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht. Studenten wurden nach gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Universität für Jahrzehnte ins Gefängnis geschickt. Mit Rechtsstaatlichkeit hatten all diese Prozesse nichts zu tun.

Im Sommer 2014 besuchte ich das Dorf Qum Basal in der Provinz Minya in Oberägypten. Es ist ein Dorf wie Tausende andere in Ägypten. Staubige, nicht asphaltierte Straßen, Hütten, in denen die Armut zu Hause ist, auf den Feldern verrichten Tiere statt Traktoren die schweren Arbeiten. Aber der kleine Ort barg eine Besonderheit. Zehn der in Massen-Schnellverfahren rechtskräftig zum Tode Verurteilten stammten von dort. Das Gericht in der Provinzhauptstadt Al-Minya, das die Urteile ausgesprochen hatte, lag gerade einmal eine halbe Autostunde von Qum Basal entfernt. Der Anlass der Verurteilung, eine Polizeistation, die im Sommer zuvor von einem Mob angegriffen worden war, worauf in der Folge ein Polizeioffizier starb, lag auf halbem Weg zwischen den beiden Orten.

Es dauerte eine Weile, bis der Bauer Ahmad Hassan mich in sein Haus bat. Im Dorf herrschte Angst vor weiteren Repressalien. „Sie kamen um Mitternacht, brachen die Tür auf und nahmen meinen Vater und meinen Bruder mit“, erzählte er. „Wir konnten es kaum fassen, als die beiden zum Tode verurteilt wurden.“ Dass dieses Urteil inzwischen in lebenslänglich umgewandelt wurde, tröstete Ahmad damals wenig. Denn das halbe Dorf könne bezeugen, dass die beiden Verurteilten am Tag, an dem die Polizeiwache angegriffen wurde, auf ihrem Feld in unmittelbarer Nachbarschaft des Dorfes gearbeitet hatten. Doch Zeugen wurden in dem Prozess nie befragt. Kein einziges Mal sei jemand von den Untersuchungsbehörden im Dorf vorbeigekommen, erzählte Ahmad Hassan. Wahrscheinlich habe es sich um eine Namensverwechslung gehandelt. „Mein Bruder heißt Abdallah Muhammad Hassan Schulqami, der Name des von der Staatsanwaltschaft Gesuchten ist Abdallah Muhammad Hassan Gumaa. Also ein ganz anderer Familienname. Aber das interessiert niemanden“, sagte der Bauer.

Immer wieder verschwanden Menschen auch einfach. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen Menschen von den Sicherheitskräften in Ägypten zwangsweise verschleppt wurden und verschwunden sind. Eine lokale Kampagne mit dem Titel „Stoppt die Zwangsverschleppungen“ wirft dem ägyptischen Sicherheitsapparat vor, allein zwischen Juli 2013, also dem Monat, in dem das Militär die Macht übernommen hat, und August 2018 mindestens 1530 Menschen verschleppt zu haben. Manchmal sind sogar die Anwälte und Aktivisten verschwunden, die versucht haben, diese Fälle zu recherchieren.

Das Schema, nach dem Menschen verschwinden, sei stets das gleiche, erklärte mir im Januar 2016 der ägyptische Menschenrechtsanwalt Mokhtar Munir. Oftmals habe jemand noch mitbekommen, dass sie vom Sicherheitsapparat festgenommen wurden. Aber dann verliere sich die Spur: „Weder die Familie noch die Anwälte wissen, wo sich die Person aufhält. Oft werden die Verschleppten gefoltert und Geständnisse erpresst. Dann werden sie medizinisch behandelt und der Staatsanwaltschaft übergeben“, beschrieb er das Prozedere.

Die Regierung rechtfertige das harte Vorgehen des Sicherheitsapparats als Kampf gegen den Terror. „Derweil können wir noch nicht einmal behaupten, dass die Mehrzahl der Verschwundenen Islamisten sind. Es finden sich unter ihnen auch viele mit anderen politischen Einstellungen“, führte der Anwalt aus. „Und manchmal“, sagte er, „erwischt es auch Menschen, die einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren.“

So erging es dem Kairoer Pförtner Hani Abdel Sattar, dessen Familie ich später im Kairoer Viertel Nasr-City besuchte. Sie lebten in einem kleinen Raum neben einem bürgerlichen Wohnhaus, auf das sie aufpassten. Hanis Frau, Umm Muhammad, ihre drei Kinder und die Großmutter teilten sich ein kleines, mit Matten ausgelegtes Zimmer, dessen einziger Einrichtungsgegenstand ein alter Fernseher war, in dem der Koran rezitiert wurde. Neben dem Raum lag ein mit Holzpfosten gestützter Verschlag, der als Küche diente.

Читать дальше