La prioridad para el desarrollo es el sector productivo. Es quien puede traer dólares exportando sus productos y servicios, es quien puede crear empleo de calidad invirtiendo. Y quien puede contribuir a incrementar el componente nacional en algunos productos que se fabrican o ensamblan para reducir la demanda de divisas. La economía que viene trae condiciones atípicas: viviremos sobre niveles de bajo consumo y la forma de desafiar esa realidad en una sociedad montada sobre el consumo interno, es bajando costos. Impositivos, logísticos, financieros y burocráticos. Sólo allí hay mucha tela para cortar. La pandemia terminó de destruir las bases de la economía, pero abre una ventana para hacer reformas y torcer el destino.

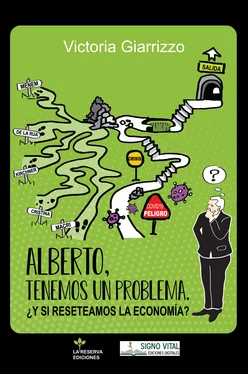

No es el objetivo de este libro hablar de las causas de nuestro fracaso sino marcar caminos a nuestro progreso. “Alberto, tenemos un problema” continúa con el relato iniciado en “Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina”, desde un enfoque sencillo, intuitivo, y amigable al público no especialista.

Agradecimientos: a Nicolás Giarrizzo, Valeria Francou, Nancy Camo, Fernanda Menoyo, Laura Etchegaray, Leandro Sánchez, Carina Pag, Gaby Berutti, Soledad Suso, Mariela Córdoba, Karina Raffo, Pablo Saracino, Susana Godoy, Alberto Villalba, Carlos Barrios, Susana Clur, Guille Benítez, Santiago Giarrizzo, Ernestina Giarrizzo, Germán Reynoso, Silvia Bai, Pablito Escobar, y mi amado hijo Estanislao, a todos por el apoyo incondicional.

A Rodrigo Lara Serrano por sus invaluables aportes. A Néstor Lavergne y Gabriela Bernal por su lectura crítica. A Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay, por la confianza al incorporarme a sus equipos técnicos a pesar de mi inexperiencia en gestión. A María José Purita, maestra y colega, por sus comentarios y el entusiasmo en transmitir la economía a los jóvenes nutriéndose de mis libros.

A dos personas que tuve la oportunidad de conocer: Belén Gómez y Diego Gaillard, ¡con quienes formé el mejor equipo de trabajo de mis últimos 46 años! A Agostina y su papá Agustín Bordagaray, por sus aportes incondicionales.

A Martha Malpassi, Sara Peisajovich, Celeste Ansaldi, Felicia Rubinsky, Norma Caplan, Lidia Lagier y Graciela Abramovich por el apoyo permanente. A mis colegas de Futbol Sin Cristal (FSC) y #ParidadenlaMacro, que me inspiran a animarme. A Natalia González Ferrari, que diseñó este libro. A Valeriano, mi hijo desafiante, que me enseña todos los días que la realidad no siempre es como uno la ve.

C.1 País rico, economía pobre

El cometa y su vuelo contra el viento

“He sido rica y he sido pobre, y ser rica es mejor”. Sophie Tucker

La crisis argentina viene de lejos. Pero la cuarentena terminó detonándola. Un dato: de los últimos 7 gobiernos, 4 nos dejaron en recesión. Entre 1900 y 2019 apenas crecimos a un promedio de 1,3% anual habitante, muy bajo para saltar al desarrollo, y especialmente porque esa expansión estuvo cruzada por crisis recurrentes: recesión, default, especulación, y su consecuencia directa, desempleo y pobreza. La peor performance fue entre 1983 y 2019, con un crecimiento de solo 0,9% anual per cápita. Pensando solo en materia de crecimiento, entre los 7 peores gobiernos de la historia en 119 años, 4 ocurrieron desde 1983: Alfonsín, Duhalde, De la Rúa y Macri. El mejor fue Néstor Kirchner (2003-2007). Pero especialmente desde 2012 Argentina viene perdiendo capital y bienestar. El bienestar subjetivo, que indica cómo percibe la gente su calidad de vida, cayó 21%. Dotada de una gran riqueza natural, sobre la cual está de moda discutir si es mucha o poca, Argentina a principio del siglo pasado prometía. Y por mucho tiempo mantuvimos esa nostalgia de lo que pudimos ser y no fuimos. Las generaciones jóvenes, sin embargo, ya no piensan en nuestros recursos como puentes al desarrollo, valoran la naturaleza, por su belleza. ¿Y el crecimiento, el desarrollo y el bienestar? lo entienden desde una mirada integral. Porque la experiencia de muchos países del mundo demuestra que hay que buscarlo por otros lados.

Israel es un pequeño país ubicado en un lugar inhóspito: el corazón de Medio Oriente, entre 14 países árabes, asechado por conflictos geopolíticos y religiosos. Allí se levanta con una superficie equivalente a menos del 0,8% de la nuestra. En 1948, tras casi 70 años bajo el mandato británico de Palestina, Naciones Unidas acordó la división del país creando dos Estados en un mismo territorio, uno judío y otro árabe. Israel declaró su independencia, pero el mundo árabe no la reconoció y al día siguiente ejércitos vecinos lo invadieron. Desde entonces las guerras fueron constantes, con cinco conflictos grandes entre 1948 y 1983. ¿La causa? El dominio del territorio israelí, considerado Tierra Santa para judíos, católicos y musulmanes. ¿Quién podía imaginarse 80 o 40 años atrás que ese país llegaría a convertirse en una potencia económica y tecnológica? El pequeño Israel, fundado por inmigrantes pobres, sin recursos naturales, asediado por conflictos con los árabes, logró ser líder tecnológico mundial, referente en salud digital, construir las mejores universidades del mundo, obtener 12 premios nobel y tener las mayores tasas de población universitaria. No importa cómo lo hizo, porque no hay recetas que puedan extrapolarse. Pero deja su moraleja. La adversidad nunca es un freno para el desarrollo, y la historia de Israel confirma aquel viejo refrán: “el cometa se eleva más alto cuando va contra el viento”.

La historia nuestra es exactamente opuesta. Argentina logró su independencia el 9 de julio de 1816 y su emancipación definitiva con la constitución de 1853. Para fines de ese mismo siglo ya casi no quedaban conflictos políticos internos. Las tierras estaban divididas, Buenos Aires era la capital nacional y el país federal estaba definido con todas las provincias del interior constituidas.

A principio del siglo XX Argentina era reconocida como un país rico. No importa si más próspero que Estados Unidos o menos que Nueva Zelanda o si ocupábamos el puesto 1, 5 o 10 en el ranking de riqueza mundial, porque las estadísticas de esa época eran muy precarias. Éramos un país con tierras fértiles, con manadas de ganado en grandes explotaciones, con recursos minerales en la cordillera, con vías fluviales por donde los barcos llevaban productos a los centros ferroviarios y desde allí abastecían a las ciudades. Habíamos desarrollado una gran red de ferrocarriles que, al interconectar el país, permitían el crecimiento de los centros urbanos, el traslado de inmigrantes al interior, de nuestros alimentos al puerto de Buenos Aires y consolidábamos una fuerte y rápida expansión económica.

Se poblaban áreas remotas y se desarrollaban redes de transporte, rutas y viviendas. Todo eso generaba un mercado interno más importante con necesidades de alimentos, ropa, calzado, muebles, remedios, que derivaba en inversiones y el florecimiento de nuevas actividades, nuevos empleos, y una mejor distribución del ingreso. Por esas épocas nos destacábamos por proveer al mundo alimentos, especialmente granos, actividad que nos valió el apodo de “Granero del Mundo”. Exportábamos maíz, trigo, alfalfa, carnes congeladas, cueros y lanas. Todo eso y más nos diferenciaba de otros países en aquellos tiempos.

Argentina por esa época prometía. Y mucho. Como no hacerlo si tenía una naturaleza de infinitos los colores y mano de obra capacitada para fundar lo que quisiera. Los inmigrantes europeos que llegaban tenían capacitación y conocimientos, lo que sumaba expertice a nuestra producción. Comparada con el pequeño Israel ¿cómo no iba a prometer? La naturaleza hablaba, nos ilusionaba, nos mostraba que podíamos ser potencia si transformábamos esas ventajas en riqueza.

Читать дальше