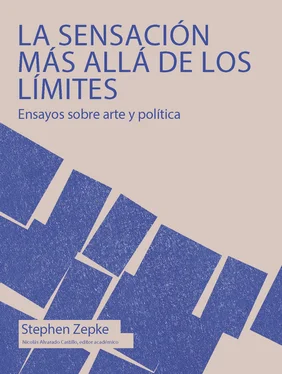

— Stephen Zepke

Desde la publicación de los primeros ensayos traducidos de Stephen Zepke al español hasta el 2019 ha habido cambios significativos en las normas ortográficas y gramaticales establecidas por las obras de consulta de las academias de la lengua española. En el mismo periodo, la publicación, difusión e intercambio de trabajos escritos en español o traducidos a nuestra lengua sobre estética, filosofía política y filosofía francesa contemporánea –áreas de las que se ocupa el presente libro– han aumentado significativamente y, como conocecuencia, se ha conseguido una relativa estandarización de ciertas formas léxicas de los conceptos más frecuentes.

Por esas razones ha sido necesario revisar las traducciones originales para que reflejen dichos cambios y se ajusten a los usos que se han vuelto comunes. Se trata, pues, de la respuesta a dos procesos de homogeneización muy diferentes; en ambos casos, sin embargo, el objetivo fue dar al lector el texto más coherente y legible que fuera posible.

Agradecemos a los traductores por su trabajo y a los editores de los textos originales en español por concedernos el permiso para reeditar y publicar estos ensayos de Stephen Zepke. También queremos expresar nuestro agradecimiento a las artistas Anita Fricek, Rosario López, Clemencia Echeverri y Eulalia de Valdenebro por permitirnos reproducir las imágenes de sus obras.

—Nicolás Alvarado Castillo

Profesor asistente

Pontificia Universidad Javeriana

Desde comienzos de este siglo, los textos del filósofo neozelandés Stephen Zepke sobre los trabajos de Deleuze y Guattari han aparecido en las principales obras de consulta –en múltiples lenguas– sobre estos dos pensadores franceses; su voz ha estado presente en diversos escenarios en los que se discuten los vínculos entre la estética y la política; y sus lecturas y reflexiones de crítica artística han acompañado la producción de reconocidos artistas contemporáneos. Pero este retrato del filósofo como scholar, como especialista en estética y como crítico de arte nos ofrece solo la imagen más superficial de la unidad de su proyecto y de la consistencia interna que conecta los escritos aquí reunidos.

Si quisiéramos describir esa coherencia de conjunto, tendríamos que comenzar por mostrar cómo los procedimientos de trabajo de Zepke se acercan o se ajustan a las exigencias metodológicas que hereda de sus principales referentes teóricos. Un primer ejemplo: tal y como se sigue de la descripción que Deleuze y Guattari hacen de la creación filosófica como la condensación de rasgos intensivos en puntos conceptuales y como la construcción correspondiente de un plano de consistencia que permite el encuentro de una multiplicidad indefinida de esas unidades de composición, los textos de Zepke no cesan de engendrar nuevos conceptos (o de recrearlos) para pensar las experiencias del presente –capitalismo cognitivo y biopolítica; representación, experiencia estética y arte conceptual; comunización, insurrección y autonomía; esquizoanálisis y ciencia ficción, etcétera– Sin embargo, esta creación de conceptos no tendría sentido si, simultáneamente, no se produjeran las condiciones del encuentro de estas multiplicidades, es decir, el espacio de pensamiento en el cual se conectan y se relacionan la política de la afirmación de la vida y las prácticas conceptuales del arte contemporáneo, la producción social del trabajo inmaterial y la crítica estética de las instituciones, la diversidad de las formas de la naturaleza y la composición del trabajo humano. Un segundo ejemplo: para Deleuze y Guattari la única actitud frente a una obra –sea filosófica, científica o artística– que puede estar realmente a la altura de su potencial de creación consiste en tomarla como un “protocolo de experiencia” posible, como una guía de experimentación en la producción de nuevas formas de lo real. Esto significa, sobre todo, que una obra o una teoría no son fuentes de analogías o marcos de interpretación determinados a priori, estructuras o esquemas que se reproducen idénticamente en un contexto nuevo o que resultan instanciadas en casos específicos. La virtud de un cuerpo teórico o artístico solo puede ser pragmática, por consiguiente, y consiste en la posibilidad de que este entre en composición con otros cuerpos y en la posibilidad de que varíe en sus usos al presentarse en nuevos campos de activación. Y es así como procede Zepke, por cortes y combinaciones de un material –compuesto entre otros elementos por la extensa bibliografía de Deleuze y Guattari, que maneja como un especialista– del cual extrae segmentos singulares, que luego pone a circular en contextos nuevos para producir efectos de sentido inesperados. Esto explica, por ejemplo, la notoria insistencia en ciertos lugares específicos de la obra, en ciertas frases o pasajes que retornan con frecuencia, pero de los cuales Zepke extrae consecuencias distintas según los casos. El readymade y el ritornelo, por ejemplo, cambian de sentido según aparezcan acompañados de las prácticas de delimitación de un territorio animal o según las técnicas estéticas de producción social o política en el arte conceptual. Y un término aparentemente simple como el de imagen resulta diametralmente opuesto si aparece como correlato artístico de los procesos de producción y de intercambio de mercancías en el capitalismo tardío (el resultado de las prácticas llamadas posconceptuales) o si lo hace como índice material y sensible de fuerzas y ritmos incorporales, de sistemas intensivos que exceden las formas estereotipadas de la circulación audiovisual.

Pero la consistencia que se alcanza de esta manera, si fuera juzgada solo por su aspecto procedimental, sería en última instancia arbitraria y artificial. La creación y la experimentación no adquieren sentido sino en función de los problemas que los conceptos permiten plantear y de las soluciones parciales que ofrecen. Este es sin duda el núcleo realista de toda la filosofía deleuziana, al cual permanece fiel la obra de Zepke. ¿Cuál es entonces el campo problemático que ordena y orienta las soluciones parciales y los ensayos que presentamos acá? Las soluciones, íntimamente emparentadas, se declinan según dos campos de experiencia y se pueden resumir en dos tesis, una sobre la política, otra sobre el arte. La primera afirma que los mecanismos prácticos de la transformación política están esencialmente vinculados con el dominio estético de la sensación; la segunda, que las formas autónomas del arte son capaces de transformar los medios de producción de la subjetividad únicamente si cumplen con la tarea de crear nuevas sensaciones. Ambas tesis, como se ve, actualizan el vínculo entre la sensación y la creación estético-política. Ambas responden, también, a un único problema: cómo evaluar las condiciones actuales de producción de lo real –artísticas, sociales, políticas– y cómo hacer posible su transformación. O, lo que es lo mismo, cómo producir el futuro de nuestro presente.

La articulación de los momentos de este libro –el orden de los textos elegidos– y sus movimientos internos –las secuencias de argumentos del autor– han sido seleccionados y ordenados para explicar el paso del estado problemático a las soluciones parciales. Un primer bloque traza las líneas generales de la definición de la política como crítica inmanente y afirmación sensible de un nuevo presente. El primer texto de este grupo, “Hacia una biopolítica del futuro.Nietzsche contra el presente”, analiza las dimensiones afirmativas de la crítica nietzscheana y las pone en diálogo con algunas de las teorías contemporáneas sobre la biopolítica –las de Berardi, Lazzarato o Pasquinelli, por ejemplo–. Este vínculo entre la producción de sensaciones y afectos y la política implica una “deconstrucción” de las formas de representación estética y política y la reconfiguración de los modos de producción del capitalismo contemporáneo. El segundo capítulo del libro, “El ataque a la representación. La estética como política”, se propone precisamente esta tarea de reconfiguración e intenta desarrollarla en una confrontación explítica con los proyectos filosóficos y políticos de Jacques Rancière, por un lado, y de Michael Hardt y Tony Negri, por el otro. Los siguientes dos capítulos –“Arte esquizo-revolucionario: Deleuze y Guattari y la teoría de la comunización” y “El inconsciente es el futuro. Félix Guattari, el esquizoanálisis y la transformación”– presentan otro tipo de movimiento: la exploración activa de potencias políticas revolucionarias que puedan modificar el estado actual del capitalismo contemporáneo, cuya forma estética sería la intensificación creativa de la vida sensible. Esta búsqueda extiende el diálogo de Zepke con la filosofía contemporánea y lo lleva a discutir las teorías de la comunización de Jacques Camatte y del grupo Théorie Communiste, así como a leer los vínculos entre el ezquisoanálisis guattariano y los estudios sobre ciencia ficción.

Читать дальше