Indem ich diese Schilderungen so wiedergebe, erwähne ich also bereits die Grenzen der Plausibilität, die sie bei mir erzeugen. Unter dem Gesichtspunkt der Textsorten ist erneut darauf zurückzukommen. Aber ich habe immerhin, wie beim Lesen einer Partitur, einen inneren Prozess durchgemacht – insbesondere, wenn ich mich auf die Kerngedanken besinne. Er hinterlässt einen geschmeidigen, beweglichen Charakter. Hypothetisch – d.h. jetzt: ohne dem einen Wirklichkeitscharakter zuzuschreiben – habe ich versucht, mir ein Stück der Menschheitsgeschichte innerlich vorzustellen, wie Steiner es meint. Ich bin in einen Dialog eingetreten. Ich verstehe etwas von dem, was Steiner sagen möchte. Gleichwohl ist es eine Erzählung, die ich wieder ablege und die mir insbesondere auch dann wenig plausibel erscheint, wenn ich sie mit der naturwissenschaftlichen Narration der Menschheits- und Erdgeschichte in Übereinstimmung zu bringen versuche. Denn eine Übereinstimmung ergibt sich nicht. 108Es sind zwei heterogene Geschichten, über deren unterschiedliche Qualität und Genese ich mir im Klaren sein muss. Steiners Erzählung ist in diesem Kontext so etwas wie eine Serie von Behauptungen, die für eine andere Sichtweise sensibilisiert. Mehr nicht. Aber immerhin. Der Rest bleibt historische Kontextualisierung.

Ästhetik geisteswissenschaftlicher Hypothesen

Eine geistesforscherische Behauptung oder eine Serie von Behauptungen, so halten wir fürs erste aus den gemachten Beobachtungen fest, wird in sich einen ästhetischen, sensibel erfahrbaren Charakter haben. 109Geisteswissenschaftliche Hypothesen sind in der Tat – auch wenn sie rein sprachlich formuliert werden – prozessual-figurativ und verweisen in ihrem sinnlichen Erfahrungsgehalt in sich über sich hinaus. Der spirituelle Erfahrungsgehalt ergibt sich aus der Konstellation des sinnlichen. Er ist in der Art der Formulierung einer geisteswissenschaftlichen Hypothese schon enthalten. 110

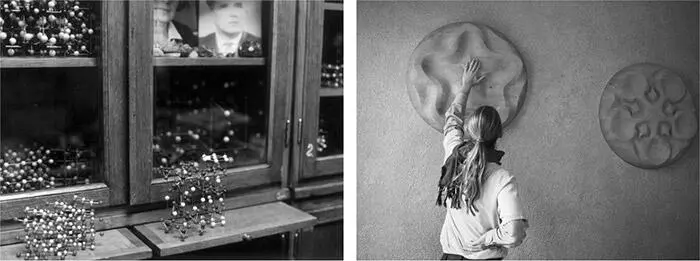

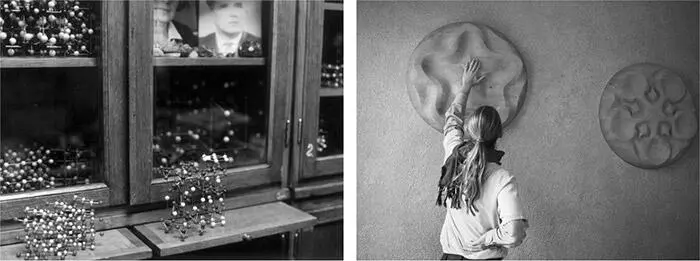

Ich erlaube mir, das an zwei Fotografien aus dem Werk Deduschka des Fotografen Achim Hatzius zu zeigen. Es handelt sich um zwei Bilder einer Reihe von künstlerisch-dokumentarischen Fotografien, in der die in der Stalin-Ära entstandene Moskauer Lomonossov-Universität dem Dornacher Goetheanumbau gegenübergestellt wird. Ich wähle die beiden Bilder dornach _19_41 und moskau_28 aus, die Einblicke in Wissensräume gewähren, die sinnlich nicht direkt zugängliches Wissen versinnlichen und damit zwei verschiedene Arten von »Wissensmodellen« zeigen (siehe Abbildungen III/IV). Am Beispiel der Universität sieht man in und vor einem Schaukasten Atommodelle, also farbige Kugeln in Konstellationen, die kleinste, als solche unsichtbare Entitäten sichtbar und vorstellbar machen. Im Goetheanum dagegen sehen wir Wandreliefs, die nun hypothetisch keine »Atome« darstellen, sondern die im Prinzip ebenso wenig sichtbare Darstellung von esoterisch verstandenen »Planeten«, genauer gesagt: Bilder ihrer Wirksamkeit. Auch das sind Hypothesen, ja, sogar Modelle, aber in anderer sinnlicher und ästhetischer Qualität. Während der Blick auf das Atommodell lediglich sprunghafte und stereotype Blickbewegungen anregt, bringt das Relief – als figurative Hypothese verstanden – den anschauenden Blick in eine Art fließende, gesetzmäßige, keinesfalls leicht zu beherrschende Bewegung. Es verändert seinen Charakter von Relief zu Relief. – Das Beispiel wäre zu vertiefen. 111

Abb. III/IV: dornach_19_41 und moskau_28. Fotografien von Achim Hatzius aus dem Zyklus »Deduschka«. © Achim Hatzius

Regulative und darstellende Funktion von Hypothesen

In seinem Vortrag auf dem Internationalen Kongress für Philosophie am 8. Mai 1911 in Bologna nennt Steiner alle Darstellungen des Geistesforschers »Hypothesen, regulative Prinzipien (im Sinne der Kant’schen Philosophie)« (GA 35, 129), die sich – er ist optimistisch – in der »sinnenfälligen Welt« schon immer bestätigen würden. Gleichzeitig zeigen die Entwicklungsschritte oder Stufen 112der Erkenntnis, die er als imaginative, inspirative und intuitive schildert, selber den Charakter hypothetisch vollzogener Erkenntnis. Als erste Stufe nämlich fungiert das innerliche Leben in einer symbolischen, sinnlich-figurativen Vorstellung (hier vom Hermes-Stab). Eine Vorstellung, die im eben entwickelten Sinn eine Hypothese darstellt, weil sie selber noch keine Erfahrung vermittelt, wohl aber auf Erfahrung hin orientiert ist.

Wenn es nun gelingt, wie Steiner es als nächsten Schritt fordert, bei dieser imaginativ-hypothetischen Übung den sinnlichen Inhalt der Symbolvorstellung zurückzudrängen, dann tritt, so seine Schilderung, eine nächste Stufe des Erlebens ein, die Steiner hier »Selbsterfahrung« oder »inspirative Erkenntnis« nennt. Sie hat selbst wiederum eine hypothetische Vermittlungsfunktion, insofern sie noch keine eigene geistige Erkenntnis darstellt. Denn erst, wenn in einer weiteren Stufe auch dieses Kräfteweben selber zurückgedrängt werden könne, führe das zu einer Erfahrung. Sie sei möglich, trete aber nicht zwangsläufig ein. »Das Selbst wird nach dieser Unterdrückung entweder dem Leeren sich gegenüber finden … Oder aber es wird sich dem Wesentlichen der übersinnlichen Welt noch unmittelbarer gegenübergestellt finden als bei der inspirierten Erkenntnis. Bei dieser erscheint nur das Verhältnis einer übersinnlichen Welt zum Selbst; bei der hier charakterisierten Erkenntnisart ist das Selbst vollständig ausgeschaltet« (ebd., 130). Das sei die »intuitive« Erkenntnisart.

Vier Grundgesten spiritueller Erkenntnis

Ich möchte auf diesem Hintergrund der drei von Steiner immer neu geschilderten Erkenntnisgesten vier Aspekte des Begriffs einer geisteswissenschaftlichen Hypothese unterscheiden. Der erste ist der gewöhnliche, den Steiner auch anführt und der geisteswissenschaftliche Aussagen in der Welt der Sinne und des alltäglichen Lebens als plausibel erweisen oder auch nicht erweisen mag. Auf dieser Stufe des schlichten Verständnisses von Hypothese ist zwar kein Entdecken oder eigenständiges Darstellen geisteswissenschaftlicher Inhalte möglich, wohl aber ein Nachvollziehen oder Verstehen (vgl. GA 82, 115; GA 152, 16; GA 264, 39). Wir befinden uns auf der großzügigen, Raum gebenden Ebene der Erzählung (1.). Der zweite Aspekt meint die Hypothese als symbolische Vorstellung oder Imagination (2.) verstanden, die, als aktive, tätige Annahme in die Dimension des Spirituellen einführt. Die dritte Form der Hypothese besteht in der Steigerung der zweiten Form insofern, als dass die sinnlichen Stützelemente zurückgedrängt werden und nur noch die innerlich strukturierte und strukturierende Tätigkeit als hypothetische, d.h. erfahrungsorientierte Struktur oder Abstraktion (3.) zurückbleibt. Die vierte Stufe schließlich wäre das »Aufhören« der Hypothese in der geschehenden Erfahrung. 113Sie entspricht (4.) dem aktiv vorbereiteten »Opfer des Intellekts« (GA 92, 23; vgl. GA 265, 27 ff.). 114

Erst hier erweist es sich, ob das, was als Hypothese aufgebaut wurde, auch tatsächlich zu einer substanziellen spirituellen Erfahrung führt. Zu einer spirituellen Erkenntnis, überdies, kommt es dann, wenn eine in diesem Sinn mehrfach gegliederte Hypothese nicht nur aufgestellt, innerlich belebt und modifiziert sowie der Erfahrung exponiert wird, sondern wenn sie auch in einem sich vollziehenden subtilen Erfahrungsprozess gegebenenfalls verworfen, zurückgedrängt, aufgelöst, aufgehoben, modifiziert und in dieser Weise »kohärent verformt« wurde. Diesen Prozess macht die spirituelle Erfahrung selber. Es zeigt sich. Hypothese ist, in der Konsequenz, für den Geistesforscher oder die Geistesforscherin sowohl ein Mittel, spirituelle Erfahrungen darzustellen, 115als auch, sie einzuleiten und zu orientieren. Darstellungsfunktion und heuristische oder regulative Funktion der Hypothese erscheinen dabei wie zwei Seiten ein und derselben Sache. Regulative Hypothesen lösen sich in der Konsequenz auf; darstellende Hypothesen bilden sich in der Erfahrung neu. Hier liegt für einen Forscher in der historischen Situation Steiners die Bedeutung der theosophischen Literatur als Feld oder Steinbruch möglicher Hypothesen. Und hier zeigt sich nicht zuletzt die Funktion des Studiums als Ausgangspunkt eigenständiger Forschung. 116

Читать дальше