Die Stadt von außen und die Stadt von innen, Wien im Panorama und Wien im Interieur: In beiden Fällen ist der Schottenmeister auf seine Weise innovativ. Er zeigt sich als früher Vertreter des Prinzips Vedute, und man kann gleichsam die Uhr stellen, wie genau er seine Ansicht auf das Gefüge der Gebäude austariert. Und er gibt der Stadt eine Art Physiognomie, er gibt ihr ein Gesicht und teilt sie ein zur Stellvertretung der einen, großen, nicht weiter hintergehbaren, biblischen Gegebenheit.

Doch man sollte die Kirche im Dorf lassen. Dass der Schottenmeister weniger eine Person ist als ein Werkstattzusammenhang, für den diverse Hände tätig sind (welche die Kunstgeschichte als akademische Disziplin dann wieder scheidet und in ihre individuellen Einzelteile zerlegt), gehört zu den ökonomischen Bedingungen von solchen Großaufträgen. Dass der Schottenmeister, den man fortan eigentlich in Anführung setzten müsste, bei aller Avanciertheit seiner Ansichten als Bildgrund oftmals einfach Gold appliziert und auf Landschaft dann auch gern verzichtet, hat mit der seinerzeit noch eher unentschiedenen Frage zu tun, was wertvoller ist: die künstlerische Handschrift oder letztlich doch die Pretiosen des Materials. Und dann sind da noch diese Köpfe, wie sie immer wieder über die einzelnen Tafeln hinweg auftauchen und einen Goût des Gleichgeschalteten, der blinden Wiederholung und gleichsam industriellen Herstellung verbreiten: So das Gesicht des ausgemergelten, bleichen, faltigen Alten, das des Öfteren auf dem Körper eines heiligen Joseph sitzt (so etwa bei der Flucht nach Ägypten ), aber auch die Figur eines Geharnischten ausstattet, der mit gezücktem Schwert Hand anlegt zum Bethlehemitischen Kindermord . Das Heilige und die Gewalt sind über einen Kamm geschoren, der Böse und der Gute sehen sich allzu ähnlich. Hier gibt es keine Korrespondenz von Außen und Innen. Hier agiert der Meister nicht meisterlich.

Das Verhältnis von Außen und Innen ist eine Wiener Obsession. „Wir haben nichts als das Außen zum Innen zu machen“, heißt es bei Hermann Bahr, dem vielbeschäftigten Stichwortgeber zur ortsansässigen Mentalität. Umgekehrt gilt der Satz genauso. Die beiden Sphären jedenfalls werden über die Wiener Kulturgeschichte hinweg in Spannung gehalten, Interieur und Exterieur, Zentrum und Vorstadt, die Wohnung und die Fassade, die Seele und der Körper, das Hirn und die Haut, das Abgründige und das Gediegene, die Depression und die Theatralik sind Aggregatszustände, in denen sich das Fluidum des Wiener Lebens überhaupt geltend macht. Da braucht es als Kronzeugen noch lange keinen Sigmund Freud. Schon der Schottenmeister also brachte die Korrespondenz aufs Tapet und er ließ im Unentschiedenen, welche Perspektive, die ins Milieu oder die ins Ensemble, jene von Rudolf von Alt oder jene Canalettos, die größere Prominenz beansprucht. Eines aber auf jeden Fall: Prominenz.

ENTDECKEN

Museum im Schottenstift

Freyung 6

1010 Wien

KOLLEGIEN UND KOLLEGEN

KONRAD CELTIS

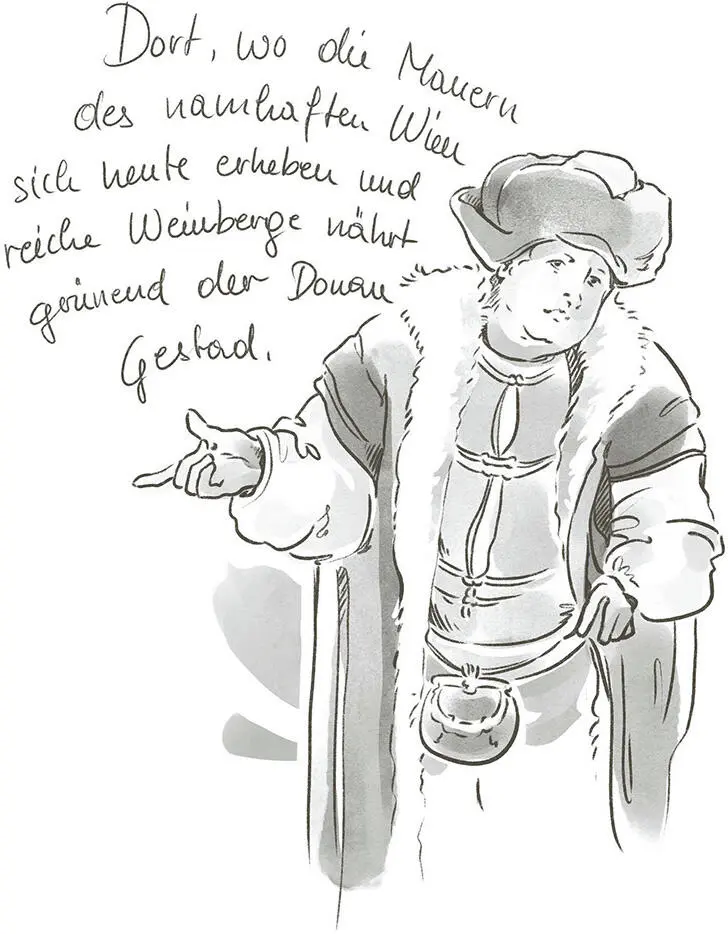

I m Jahr 1493 ging Wien erstmals in Druck. Die Stadtansicht, die der Nürnberger Künstler Michael Wolgemut für ein sensationelles Kompendium schuf, das als Schedelsche Weltchronik Kulturgeschichte geschrieben hat, ist weitaus weniger plausibel als jene gemalte des Schottenmeisters ein Vierteljahrhundert davor. Doch ging sie durch viele Hände, mehr als 1.500 Exemplare der zunächst auf Lateinisch, dann gleich auch auf Deutsch publizierten Enzyklopädie sind heute noch erhalten. Wien wird von einem Terrain aus, das heute der zweite Bezirk ist, in Augenschein genommen: Man sieht die flussseitigen Mauern mit dem Roten Turm, man erkennt mit einiger Mühe Maria am Gestade und den Turm von Sankt Stephan, der weniger gotisch als pagodisch, eben wie eine Pagode, aussieht. Die Silhouette der Stadt ist eher grobschlächtig erfasst. Immerhin aber folgt das Bild dem Text, der ein „Vienna Pannonie“ in Aussicht stellt. Das ist nicht immer so, die Darstellung von Paris zum Beispiel ist die linke Hälfte jenes Druckstocks, der vorgibt, Magdeburg zu zeigen – und das, obwohl Anton Koberger, der Drucker und Verleger, eine Niederlassung an der Seine hatte.

Der Liber Chronicarum ist ein Nürnberger Unternehmen. Hartmann Schedel, der Verfasser, kam ebenso von dort wie Koberger, der Taufpate Albrecht Dürers, und wie Wolgemut, dessen Lehrer, sowie die beiden Financiers Sebastian Kammermeier und Sebald Schreyer. Bald war man unzufrieden mit der Publikation – angesichts der Nachlässigkeiten kein Wunder. Die Chronik sollte überarbeitet werden und Schreyer wandte sich an eine damalige Weltberühmtheit, die auch noch sein Freund war. Die Redaktion sollte Konrad (auch „Conrad“) Celtis übernehmen, 1459 im fränkischen Wipfeld in eine Winzerfamilie hineingeboren, ein wundersames Exemplar von Aufsteiger, der es allein über seine Intelligenz zu Universitätskarriere und gar zum ersten nichtitalienischen Poeta laureatus gebracht hatte – zum vom Kaiser, es war Friedrich III., höchsteigen mit Lorbeer dekorierten Haupt- und Staatsdichter. Seit 1487 war Celtis, der eigentlich Bickel hieß, aber seinen Nachnamen branchenüblich latinisierte, gekrönt, in aller Unbescheidenheit rechnete er fortan die Weltzeit vom Datum seiner Auszeichnung her. Celtis versagte sich dem Nürnberger Projekt. Zur Kehrseite der Parvenü-Psyche zählte eine notorische Säumigkeit, ein Zögern und Zaudern, das sich auch in seiner eigenen dichterischen Arbeit niederschlug. Nicht nur Sebald Schreyer saß ihm diesbezüglich im Nacken: „Hier werde ich nicht aufhören Dir lästig zu fallen“, schrieb er Celtis gleichsam nachholend im Jahr 1500. „Du läßt Dich nämlich durch Übellaunigkeit, Trägheit, Hochmut oder irgend einen anderen Irrsinn dazu bestimmen, Deine … Werke … in der Schublade zu lassen.“

Schreyers Brief ging nach Wien, wo Celtis seit 1497 Professor für Poetik und Rhetorik war. Das Prozedere seiner Berufung ist so typisch für die Stadt wie offensichtlich unabdingbar. Es ging erstens nur über Protektion, seine Fürsprecher waren zwei Räte des neuen Königs Maximilian, der 1508 auch Kaiser wurde. Zweitens gab es einen Konkurrenten, den Celtis nach allen Regeln seiner Kunst schlecht machte und das auch noch mit gelinde gesagt chauvinistischen Mitteln: In einem Epigramm und also immerhin in Hexametern (kombiniert mit Pentametern) versucht er seinen Mitbewerber namens Bernhard Perger als „perfide slave“ zu schmähen, was sich auf Deutsch genauso liest wie im von Celtis gepflegten Latein. Der ortsansässigen Mentalität gemäß hat er den Tschuschen aus dem Weg geräumt. In arte humanitatis sollte er fortan unterrichten, doch ausschließlich menschenfreundlich mag es nicht zugegangen sein.

Letztlich sollte es auch weniger um Humanität als um Humanismus gehen. Es fand im akademischen Betrieb seinerzeit statt, was man heute einen Paradigmenwechsel nennen würde: Statt Scholastik sollte Antike auf dem Plan stehen, statt Bibelinterpretation die Lektüre der römischen Klassiker, die man oftmals erst ausfindig machte, irgendwo in Klosterbibliotheken, wo sie in Folianten versteckt waren, meist im Verbund mit christlichen Erbaulichkeiten. Neben der Religion galt der Fokus nun dem Menschen, ihm und einer Natur, die man sich göttlich beseelt und den Geschöpfen verfügbar zugleich dachte. In Wien schrieb Celtis sein Hauptwerk, 1502, Schreyer wird es glücklich entgegengenommen haben, in Nürnberg veröffentlicht. Die Quattuor libri amorum , kurz Amores , sind Liebeselegien in der Tradition der Alten, aber auch eine Kosmografie nach neuzeitlicher Fasson, und alles hängt mit allem zusammen: Die vier Bücher der amourösen Dichtung sind jeweils einer Frau gewidmet, lassen dabei aber die vier Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, Temperamente, Elemente, die vier Lebensabschnitte mit ihren vier Eigenschaften und alles, was es sonst noch im Quartett gibt, Revue passieren. Alle Dinge sind von Gott gefügt, aber sie kreisen um den Menschen wie die Planeten um die Erde. Dieses neue, auch bald schon wieder veraltete Wissen galt es nun in die Welt zu tragen, die traditionellen vier Fakultäten – Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie – anzureichern mit den freien Künsten, wie sie die Antike gekannt hatte Nicht zuletzt dank Celtis gewann die Universität Wien ein gutes Jahrhundert nach ihrer Gründung 1365 Weltruf und entfaltete ihre Sogwirkung auf Kollegen- wie Studentenschaft. Um 1500 war sie die größte im Reich.

Читать дальше