Vielleicht also hat Marc Aurel mit seiner Philosophie der Stadt, die ihn sterben sah, noch ein Vermächtnis hinterlassen. Die sprichwörtliche und ganz spezielle Wiener Gemütlichkeit legte so ihre stoische Wurzel frei.

Der Nachfolger hat es nicht gelesen. Was hätte er mit den buchstäblich stoischen Weisheiten, die Marc Aurel anruft, anfangen sollen: mit den Qualitäten der Apatheia , der Autarkeia oder der Ataraxia , die allesamt Maximen meinen, dank deren man sich zurücknimmt aus der Welt, die Unerschütterlichkeit bedeuten, Konzentration auf sich selbst, ein gewisses Geht-mich-nichts-an oder Was-will-man-machen. Doch passt die Lehre von der Gelassenheit durchaus in einen Fürstenspiegel. So übt der Imperator, der als vorbildhaft in die Geschichte eingegangen ist, sich doch auch im Spagat zwischen Zurückhalten und Zurückschlagen – ein Imperator, der genauso Feldherr war, der den Christen die härtesten Verfolgungen seit Nero bescherte (so hat es Justin der Märtyrer, der Patron der Philosophen, dank Marc Aurel zu Ruhm gebracht) und der dem Reich eben auch einen Commodus hinterließ.

Entsprechend bringt Marc Aurel in Carnuntum Folgendes aufs Pergament: „Es ist also eine winzige Zeitspanne, die jeder lebt, und winzig ist auch das Fleckchen Erde, wo er lebt. Winzig ist auch selbst der längste Nachruhm, und dieser beruht nur auf der Erinnerung armseliger Menschen, die sehr bald sterben werden und nicht einmal sich selbst kennen.“ (III,10). Ein solches Memento Mori ist in der Gegend, wo es formuliert wurde, womöglich irgendwann ein stehender Begriff, und das Alles ist hin liegt schon auf der Zunge. Oder diese Sentenz: „Eine Spinne ist stolz, wenn sie eine Fliege gefangen hat, ein anderer, wenn er einen Hasen … ein anderer, wenn er Bären, wieder einen anderer, wenn er Sarmaten gefangen hat. Sind die nicht alle Räuber, wenn du ihre Absichten prüfst?“ (X,10). Vielleicht also hat Marc Aurel mit seiner Philosophie der Stadt, die ihn sterben sah, noch ein Vermächtnis hinterlassen. Die sprichwörtliche und ganz spezielle Wiener Gemütlichkeit legte so ihre stoische Wurzel frei.

Diese Gemütlichkeit meint es ja nicht nur gemütlich. Sie fühlt sich wohl beim Heurigen, aber sie schätzt auch sehr, wenn sie dabei zusehen kann, wie jemand aufs Maul fällt – zusehen, um derlei Scheitern dann im nächsten Akt in eine eigene Philosophie umzumünzen. Stoizismus und Stupidität. Niemand legt es in seiner Mischung aus Abgründig- und Ahnungslosigkeit besser an den Tag als Helmut Qualtingers Herr Karl : „Aber bitte – es geht mi nix an. Ich mache meine Arbeit, ich kümmere mich nicht um Politik, ich schaue nur zu und behalte es für mich.“ Peter Melichar, der Historiker, hat es mit dem Blick des Vorarlbergers auf die Haupt- und Hauptstadtallüren Wiens so beschrieben: „Eine merkwürdige Blindheit, Kälte oder Unerschütterlichkeit des Gemütes, die auch immer wieder als Gemütsruhe bezeichnet wird, ermöglicht erst den Übergang zur Gemütlichkeit. Es ist eine spezifische Abstraktionsleistung, die von allen anderen, die für die eigene Befindlichkeit gerade nicht von Bedeutung sind, absieht und sie ohne böse Absicht, sondern schlicht aus Eigennutz oder Egoismus gewissermaßen ignoriert.“

Karl Kraus hat das römische Erbe im Eingangssatz auf seine Art komprimiert. Technische Großartigkeiten gehen mit jenen der Mentalität einher und so sind Straßenspülung und Gemütlichkeit dann doch Begleiterscheinungen. Das allerletzte Wort, das Kraus in der Fackel zu Papier brachte, es war im Jahr 1935, ist „Trottel“. Das letzte Wort in den Selbstbetrachtungen Marc Aurels ist „heiter“. In der Kombination von beiden hat die Wiener Seele ihr Refugium.

ENTDECKEN

Römermuseum

Hoher Markt 3

1010 Wien

Der Beginn: Das Legionslager Vindobona, Außenposten des Imperium Romanum an der Donau.

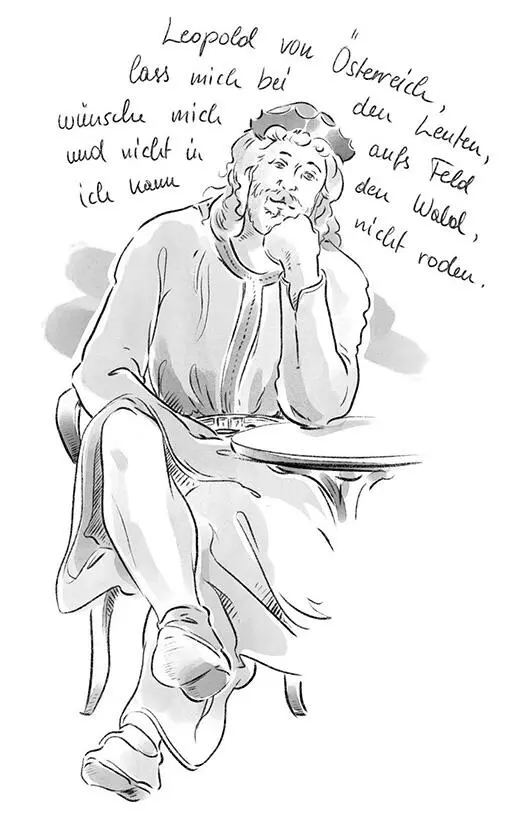

DER SCHÖNE LEICH

WALTHER VON DER VOGELWEIDE

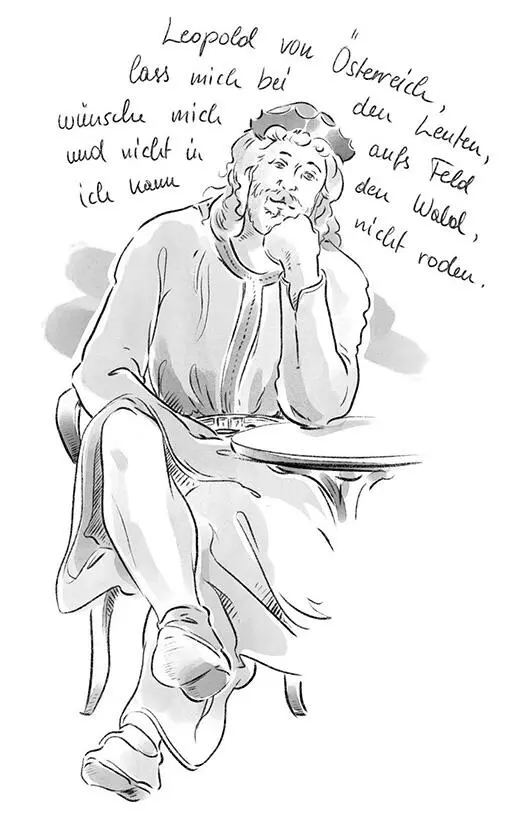

I ch saz ûf einem steine, dô dáhte ich bein mit beine, dar ûf sazte ích mîn ellenbogen …“: Das ist die vielleicht berühmteste Zeile von Meister Walther, der seine Herkunft mit einer nicht weiter lokalisierbaren Vogelweide verbindet. Die Zeile ist nicht so berühmt wie ihr Dichter, dessen Name sich so geländegängig gibt wie das Mittelhochdeutsch seiner Lyrik unwegsam. Wie er da auf einem Stein sitzt, die Beine übereinandergeschlagen, den Kopf auf den Arm gestützt, ist er dargestellt worden, als es für die Große Heidelberger Liederhandschrift , zusammengestellt um 1330 und damit ein Jahrhundert nach seinem Tod, darum ging, ein Autorenbild von ihm zu gestalten. Der Codex Manesse , so der landläufige Begriff für die Anthologie des Minnesangs deutscher Zunge, liefert die ergiebigste Quelle für Walthers Lieder und Sprüche: 138 Liedermacher listet sie auf, Walther ist mit fast 450 Einträgen der produktivste.

Die Zeile, in der Walther sitzend vor sich hin sinniert, ist in Wien zustande gekommen – womöglich in Wien, denn vieles aus dem Mittelalter muss Spekulation bleiben. Mit Walthers Sitzgelegenheit beginnen gleichsam als Einstieg die drei Strophen des Reichstons , in dem sich der Dichter mit dem Zustand der Welt ganz im Allgemeinen auseinandersetzt. Ton nennt man derlei Zusammenstellungen von dichterischen Sentenzen, womit der Bezug zur Musik hinlänglich erfasst ist. Wort und wise gehören zusammen, ihre Bedeutung erschließt sich allein im Vortrag, im Auftritt, in der Performance. Wenn es für die kulturellen Hervorbringungen Wiens charakteristisch ist, dass der Verfasser oder Komponist stets auch der Interpret und der bevorzugte Ort seiner Präsentation die Bühne ist, hätte sie in Walther schon einmal einen Präzedenzfall. Der Reichston ist um das Jahr 1198 entstanden. Das lässt sich aus den Bemerkungen erschließen, in denen die beiden weltpolitischen Gegenspieler Kaiser und Papst von Walther in Stellung gebracht werden. Letzterer, der eben 1198 ins Amt gekommene Innozenz III., „ist ze jung“, schreibt er. Der Kandidat für den vakanten Kaiserthron, der Staufer Philipp von Schwaben, hingegen wird aufgefordert, sich endlich zu positionieren: In eben diesem Jahr wird er zumindest römisch-deutscher König. An Selbstbewusstsein, den beiden Autoritäten schlechthin in die Parade zu fahren, mangelt es dem Dichter jedenfalls nicht.

Walther bringt sich auch selbst in Stellung. In Wien, gewissermaßen eine Etage tiefer, hatte ein neuer Herzog das Regierungsgeschäft übernommen. Leopold VI. aus dem Geschlecht der Babenberger residierte, seit sein Großvater Heinrich, dem die Historie den schönen Beinamen Jasomirgott mitgegeben hat, den Herrschersitz 1145 von Klosterneuburg nach Wien verlegt hatte, am Hof – jener Adresse, die es heute noch gibt. Und auch Walther wird in dieser Umgebung zu finden sein. Hier wohl hat er sein künstlerisches Handwerk in Angriff genommen: „Zu Oesterrîche lernde ich singen unde sagen.“ Bei Leopolds Vater, gleichen Namens und mit einer V. nummeriert, der geschichtsmächtigen Gestalt, die im Dezember 1192 Richard Löwenherz gefangen nehmen ließ. Mit dem Lösegeld, das die Engländer für ihren König zahlten, wurde der Ausbau der Residenz und die Errichtung einer neuen Stadtmauer finanziert. Wohl um diese Zeit begann Walther mit seiner Arbeit als Liedermacher in Wien. Eine erste Blütezeit erlebte er unter Herzog Friedrich I., der ab 1194 amtierte und 1198 auf dem Rückweg von einem Kreuzzug starb. Sein Bruder und Nachfolger Leopold VI. war offenbar nicht mehr so sangesaffin – in einer Strophenfolge, die sehr zu Recht unter Unmutston firmiert, lässt Herr Walther das durchklingen: „ich hân wol und hovelîchen her gesungen, mit der hövescheit bin ích nû verdrungen.“ Auf gut höfische Weise hatte er bisher gesungen. Nun wird er mit seiner höfischen Art zurückgedrängt. Walther sucht also den Absprung von diesem Hof.

Читать дальше