>spezielle Beratungen, um strukturellen Ungleichheiten zu begegnen. Hierzu gehören unter anderem Beratungen von Unternehmen, die von Frauen, Migrantinnen oder Migranten oder Unternehmern/innen mit anerkannter Behinderung geführt werden, sowie Beratungen, die zur besseren betrieblichen Integration von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, zur Fachkräftegewinnung und -sicherung, zur Gleichstellung und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur altersgerechten Gestaltung der Arbeit und zur Nachhaltigkeit sowie zum Umweltschutz beitragen.

Zu klärende Fragen

Für eine erfolgreiche Existenzgründung ist die Klärung verschiedener rechtlicher (auch steuerrechtlicher) Fragen notwendig. Für einen typischen Handwerksbetrieb sind dabei insbesondere folgende Gebiete einschlägig:

>Handwerksrecht: Vor der Betriebsgründung sind die handwerksrechtlichen Voraussetzungen nach der Handwerksordnung zu prüfen.

>Handelsrecht: Hier ist zu prüfen, inwieweit Vorschriften für Kaufleute zu beachten sind.

>Steuerrecht: Jeder Betriebsinhaber unterliegt besonderen steuerlichen Pflichten.

>Baurecht: Hier sind insbesondere Fragen der Genehmigungsfähigkeit von baulichen Anlagen zu klären.

>Umweltschutzrecht, Immissionsschutz: Zur Vorbeugung und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen müssen Handwerksbetriebe die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften (Bundesimmissionsschutzgesetz als zentrales bundeseinheitliches Vorschriftensystem und andere) beachten.

>Abfallrecht: Umgang und Behandlung sowie Transport und Entsorgung von Abfällen stellen hohe Anforderungen an einen Betrieb.

>Arbeitsstättenverordnung: Sie legt fest, was der Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu beachten hat.

Die einzelnen oben genannten Rechtsgebiete werden in diesem Band ausführlicher in Lernsituation 8, Abschnitt „Gründungsrelevante Rechtsvorschriften“, behandelt.

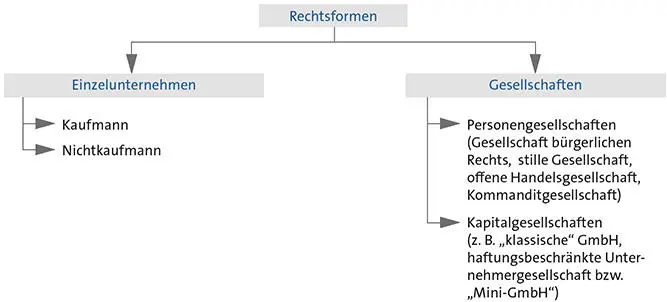

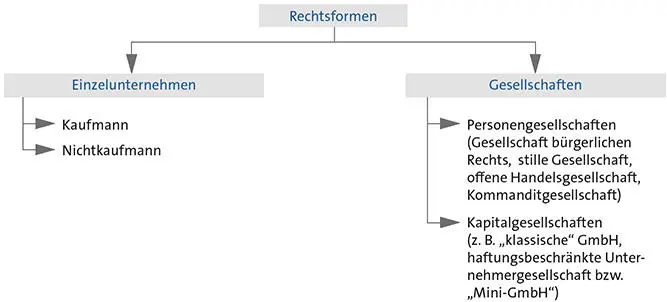

a) Wahl der Rechtsform

Die Wahl der Rechtsform ist eine wichtige Entscheidung, bei der sich der Unternehmensgründer umfassend informieren und beraten lassen sollte.

Zentrale Fragen

Bei der Entscheidung über die Rechtsform hat der Existenzgründer folgende zentrale Fragen zu stellen:

>In welcher Form sind die handwerksrechtlichen Voraussetzungen gegeben?

>Ist eine Eintragung ins Handelsregister erforderlich oder möglich?

>Welche Formvorschriften sind zu beachten?

>Welche Kosten fallen an?

>Wie soll die Eigen- und Fremdfinanzierung erfolgen?

>Gründe ich das Unternehmen alleine oder mit weiteren Personen?

>Wie soll die Haftung geregelt werden?

>Wie soll eine Risikobegrenzung oder Risikoverteilung erfolgen?

>Wie soll die Geschäftsführung bzw. Vertretung geregelt werden, oder „will ich allein das Sagen haben“?

>Welche Gewinn- und Verlustverteilung wird für zweckmäßig angesehen?

>Welche Firmierung wird angestrebt?

>Welche steuerlichen Gesichtspunkte sind interessant?

>Soll bereits eine mögliche Nachfolgeregelung berücksichtigt werden?

Die Mehrheit aller Handwerksbetriebe wird als Einzelunternehmen geführt. Der Hauptvorteil für den Betriebsinhaber liegt dabei in seiner Unabhängigkeit und in einem hohen Maß an Selbstständigkeit. Andererseits trägt er jedoch das Risiko allein und haftet für alle finanziellen Verpflichtungen des Betriebs auch mit seinem Privatvermögen.

Eine interessante Alternative kann für den Handwerksbetrieb die Unternehmensform der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft (UG) sein. Die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft ist eine Sonderform der GmbH und kann ohne Einhaltung des Mindeststammkapitals gegründet werden ( >> Abschnitt 7.1.1 „Kapitalgesellschaften“).

Zuständige Stellen

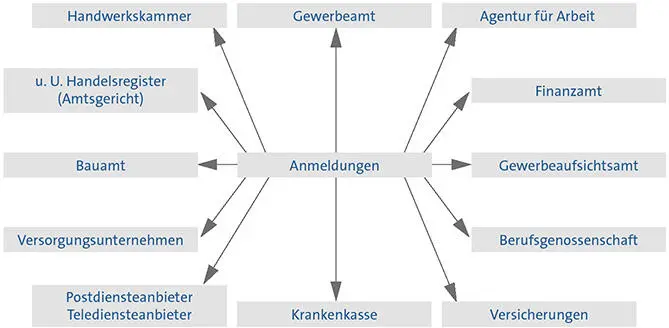

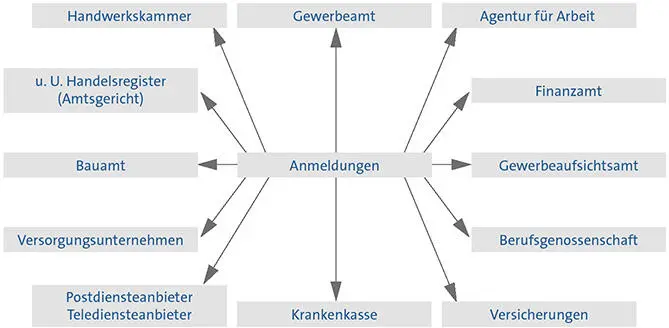

b) Anmeldungen und Formalitäten

Zu den rechtlichen Aspekten einer Unternehmensgründung gehören auch zahlreiche Anmeldungen und deren Formalitäten. In der Regel lassen sich viele gleichzeitig mit der Gewerbeanmeldung erledigen, da die Daten des Gewerbetreibenden dabei auch allen weiteren zuständigen Stellen zugeleitet werden.

Anmeldestellen

>Handwerkskammer: Bei der Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks ist die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlich. Bei Ausübung eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes erfolgt die Eintragung in ein Verzeichnis der Inhaber zulassungsfreier Handwerke oder handwerksähnlicher Gewerbe.

Der Existenzgründer erhält von der Handwerkskammer eine Handwerkskarte oder Gewerbekarte.

>Handelsregister (Amtsgericht): bei einer entsprechend erforderlichen Eintragung ( >>Abschnitt 6.2.3 „Handelsregister“ in Band 1).

>Gewerbeamt: Dieses Amt registriert die Gewerbeanmeldung und informiert andere Institutionen. In einigen Bundesländern kann die Gewerbeanmeldung auch über die Kammern erfolgen.

>Agentur für Arbeit: Der Betrieb erhält eine Betriebsnummer, wenn dort Arbeitnehmer beschäftigt werden.

>Finanzamt: Dem Existenzgründer wird nach Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung eine Steuernummer zugeteilt.

>Ggf. branchenbezogene Versorgungseinrichtungen (z. B. im Baugewerbe).

>Gewerbeaufsichtsamt: Dem Gewerbeaufsichtsamt obliegt die Überwachung der Arbeitsschutzgesetze.

>Berufsgenossenschaft: Die Berufsgenossenschaften sind für die Pflichtversicherung der Arbeitnehmer in der Unfallversicherung und je nach Satzung auch für die Pflicht- und freiwillige Versicherung der selbstständigen Unternehmer sowie für den Unfallschutz zuständig.

>Versicherungen: Hier muss für rechtzeitigen Versicherungsschutz in den einschlägigen Bereichen gesorgt werden.

>Krankenkasse: Die Arbeitnehmer sind bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu melden.

>Post, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, Internet: Die dafür notwendigen Anschlüsse und Verträge sind zu beantragen.

>Versorgungsunternehmen: Je nach Bedarf sind Lieferverträge für Strom, Gas, Wasser und Entsorgungsverträge für Abwasser und Müll abzuschließen.

>Bauamt: Planungen für gewerbliche Um- und Neubauten oder Nutzungsänderungen sind rechtzeitig zu beantragen bzw. abzustimmen.

3.1.2 Konzeptionelle Aspekte

Geschäftsidee

Am Anfang der Existenzgründung steht die Geschäfts-/Unternehmensidee – also schlichtweg die Frage, womit der künftige Unternehmer meint genügend Kunden und Abnehmer zu finden. Nicht jede Geschäftsidee muss dabei etwas komplett Neues beinhalten. Entscheidend für den Erfolg sind eher eine intensive Planung und durchdachte Umsetzung eines entsprechenden Unternehmenskonzepts.

Businessplan

Grundsätzlich wird dieses Konzept in Form eines Businessplanes (Unternehmenskonzept oder Geschäftsplan) dargestellt. Seine Erstellung ist die zentrale Aufgabe in der Vorbereitung einer Betriebsgründung.

Von der Aussagefähigkeit und Überzeugungskraft des Businessplanes hängt auch ab, ob potenzielle Geldgeber das erforderliche Kapital zur Verfügung stellen. Er sollte folgende Themen beinhalten:

Читать дальше