Solche Knotenpunkte, „Schickalsgrimassen“, stehen im Roman dem Chaotischen gegenüber. Eine der großen Fragen der Parallelgeschichten ist, wie man als Erzähler, Autor oder Leser mit der unüberschaubaren Struktur und dem gähnenden Abgrund des Chaos umgehen soll. Die aufklärerische Mentalität des Architekten Alajos Madzar ist ein seltsamer Spiegel der Romanstruktur. Er „sucht nach Verbindungspunkten, verknüpft Elemente, Einheiten, Funktionen miteinander, will die Relationen klären“29, d.h. er baut eine neue, geschlossene Ordnung aus den ungeordneten Elementen. Die Tradition des realistischen Romans im 19. Jahrhundert bestimmte sich durch eine Aporie. Obwohl die reale Struktur der Welt und des Lebens der Einzelnen offen und chaotisch ist, musste ein Roman eine geschlossene, durchschaubare Form gewinnen und die Autoren versuchten die aporetische Beschaffenheit des Mimetischen zu verheimlichen. Der große Roman von Péter Nádas bezieht sich auf diese Aporie, er unterstellt aber das Mimetische nicht mehr einer von vornherein gegebenen Geschlossenheit mit Anfang und Ende. Die Geschlossenheit der Form wird radikal aufgelöst und der Roman bleibt prinzipiell unbeendet. Eine Ordnung des Mimetischen, die dem Roman eine formale Struktur verleiht, muss aber entstehen. Dabei ergibt sich die Frage, welches Ausmaß an Chaotischem die Ordnung erträgt, ohne auseinanderzufallen. Die Frage stellt sich sowohl für die Erzähler als auch für den Autor, der für die Reihenfolge der Kapitel verantwortlich ist. Seine Antwort ist offenbar ganz anders als die von Alajos Madzar. Madzar kann sich mit Unerklärtem nicht zufriedengeben, das übrig bleibt, wenn die Relationen des Geschehenen, des Vorgestellten und des Riesenbereichs des Nicht-Geschehenen aus dem Gesichtspunkt der Erzähler nur fragmentarisch zu klären sind. Aus der Perspektive der Romanstruktur erweisen sich die Ideen des Architekten als unhaltbar. Bei ihm konstatiert der Erzähler sogar eine Art von Blindheit, die sich aus der gefühlsmäßigen Identifizierung mit seiner Geburtsstadt Mohács ergibt.

Das Trauma, die Erschütterung verstellten die Sicht auf die Voraussetzung der Katastrophe. Deshalb war die Stadt selbst nach so vielen Jahrhunderten sämtlichen Erschütterungen ausgeliefert. Das war eine Erkenntnis, mit der sich Madzar fast selbst erschreckte. Er spürte, dass er die Eigenschaften seiner Geburtsstadt schon immer in sich getragen hatte, und zwar nicht nur das Gefühl der Zerstörung, sondern auch die unbewussten Voraussetzungen dafür.30

Der Name von Mohács gilt bis heute als Inbegriff der geschichtlichen Katastrophe im ungarischen historischen Bewusstsein.31 Die verstellte Sicht, die geschichtliche Blindheit, die sich aus der Zugehörigkeit zu einem Ort, zum Land, ergibt, gestattet den beiden Geliebten nicht, die erschütternde geschichtliche Niederlage der bürgerlichen Gesinnung wahrzunehmen. Sie arbeiten bis zum letzten Augenblick an einer Korrektur der historischen Gegebenheiten. Madzar verlässt das Land noch rechtzeitig. Frau Szemző wird nach Buchenwald deportiert. Sie bleibt am Leben, ihre Kinder sterben. Nach ihrer Rückkehr nach Budapest wird sie ihre therapeutische Praxis nicht mehr fortsetzen.

Was wäre die bürgerliche Variante der ungarischen Literatur ohne ein geschichtlich tatkräftiges Bürgertum, das sein Fiasko schon vor Jahrzehnten hinnehmen musste? Man denke nur an Sándor Márais Roman Die Bekenntnisse eines Bürgers , in dem er den endgültigen Schiffbruch der bürgerlichen Gesinnung in Ungarn so prägend darstellte. Vielleicht nur so viel. Das vernünftige Diagnostizieren, die Durchleuchtung der grundsätzlichen Triebe und Fehler, ohne die Hoffnung noch etwas Ganzheitliches aufbauen zu können, ohne Hoffnung auf eine Korrektur. Am Buchcover der ungarischen Ausgabe der 2017 erschienenen Autobiographie von Péter Nádas, Aufleuchtende Details , ist ein altes gestrandetes Schiffswrack zu sehen. In einem seiner Interviews sagte Péter Nádas mit einem direkten Verweis auf diese Abbildung: „Ich bin ein gescheitertes Schiff, nicht mehr“.32 So etwas kann natürlich nicht jedermann sagen. Nur einer, der viel, viel mehr ist als nur das.

Modernes Geschichtsdenken im Licht der Parallelgeschichten

Florian Huber

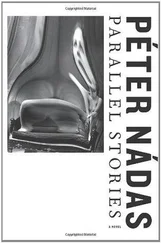

Zweifellos stellt die Lektüre der 2005 auf Ungarisch veröffentlichten Parallelgeschichten aufmerksame Leserinnen vor besondere Herausforderungen, die ihre Übersetzerin Christina Viragh 2012 in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur folgendermaßen beschreibt:

[I]n diesem Text ist es hin und wieder schwierig, sich zurechtzufinden. Also, man weiß nicht, wer spricht wo, wann. Dazu hilft das Ungarische, weil das Ungarische das Subjekt nicht nennt. Also, man kann damit spielen, dass man das ein bisschen vertuscht, wer jetzt gerade am Sprechen ist, und Péter tut das absichtlich.1

Diese Einschätzung bestätigt auch ein Blick in die deutsche Fassung des Romans, die 2012 im Hamburger Rowohlt Verlag erschienen ist. Permanent schiebt sich die Frage nach dem Subjekt in den Vordergrund der Lektüre, wie folgende Passage aus dem Kapitel „Der Schöpfer hat es bestimmt so gewollt“ im Ersten Buch der Parallelgeschichten illustriert:

Interessant, dass sich so schwer neurotische Figuren in Psychologie und Philosophie einschreiben. Was ihre Aussichten eher verschlechtert als verbessert. Nach ein paar Jahren wissen sie zwar mehr, aber nicht unbedingt über ihre eigenen Probleme.2

Wer mit wem spricht, bleibt hier unbeantwortet. Orts- und Zeitangaben, die im unübersichtlichen Stimmengewirr des Textes für Orientierung sorgen könnten, fehlen. Auch bleibt unklar, in wessen Namen hier überhaupt gesprochen wird. Fragen nach der Legitimation des Gesprochenen bleiben ebenso unbeantwortet wie jene nach möglichen literarischen Vorbildern.

Tatsächlich erinnern zahlreiche Passagen des Romans in formaler und stilistischer Hinsicht an Gustave Flaubert, dessen Poetik Péter Nádas bereits 1992 in seinem Aufsatz „Ein zu weites Feld“3 diskutiert. Die Lektüre ruft insbesondere Assoziationen zum 1881 erschienenen Romanfragment Bouvard und Pécuchet hervor, das wie die Parallelgeschichten nicht allein einer Erzählung persönlicher Schicksale, sondern auch der Darstellung ihrer jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Bedingtheit gewidmet ist.

Auf der Suche nach Selbsterkenntnis gehen die beiden Pariser Kopisten Bouvard und Pécuchet in die Provinz und bei bedeutenden Wissenschaftlern und Künstlern ihrer Zeit in die Lehre, um doch nicht klüger zu werden. Anstatt dem Individuum neue Sicht- und Handlungsweisen zu eröffnen, so die bitterböse Pointe des Romans, verstellen die modernen Wissenschaften letztlich den Zugang zur Lebenswelt und ihrer Interpretation. Zu Recht denkt man an dieser Stelle wohl auch an die kritischen Bemerkungen zum Wert von Philosophie und Psychologie am Beginn der Parallelgeschichten . Akademische Konventionen, wie sie etwa ein Studium der Psychologie vermittelt, geben kaum Aufschluss über die Zumutungen moderner Lebensentwürfe, denen Flaubert wie Nádas mit ihren Erzählprojekten Kontur verleihen wollen.

Die Einsicht in die Grenzen und Möglichkeiten (wissenschaftlicher) Selbsterkenntnis bestimmt aber nicht nur den Inhalt beider Romane, sondern prägt auch seine Inszenierung im literarischen Text. Diese Verwobenheit von Inhalt und Form wird im Folgenden anhand des Begriffs der Geschichte und seiner Bedeutung für die Parallelgeschichten thematisiert. Mit der Vielzahl an Deutungsmustern und Handlungsmöglichkeiten, die mit dem Begriff des Historischen verbunden sind, stehen damit auch die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Beschreibung und Interpretation geschichtlicher Ereignisse im wissenschaftlichen und literarischen Kontext zur Disposition. Dies erklärt vielleicht die Skepsis, mit der Péter Nádas den akademischen Geschichtswissenschaften begegnet, wie folgende Bemerkung zu Beginn seines Romans demonstriert:

Читать дальше