Abb. II.2.3: Projektorsystem Qwiek.up, Quelle: Qwiek

im Rahme einer Beobachtungsstudie ab dem zweiten Halbjahr 2020 aufgegriffen.

2.2.3 Lärmreduktion auf Intensivstationen

Intensivstationen sind aufgrund vielfältiger Alarme von intensivmedizinischen Geräten, aber auch anderer Lärmquellen, laute Umgebungen. So zeigte sich in einer Untersuchung von Darbyshire & Young (2013) auf fünf Intensivstationen in Großbritannien, dass die WHO-Empfehlungen von maximal 40 dBA 13 in keinem Fall auch nur annähernd eingehalten werden konnte und Lärmspitzen über 85 dBA auf allen untersuchten Stationen keine Seltenheit waren. Eine Arbeit von Schneider (2016) in Deutschland lieferte ähnliche Ergebnisse. Die hohe Lärmbelastung (auch nachts) beeinträchtigt die Gesundheit von Patientinnen und Patienten genauso wie die der Beschäftigten (Darbyshire 2016). Zudem führen falsch-positive Alarme zu Belastungen durch Unterbrechung von Arbeitsprozessen sowie zu einer Desensibilisierung der Beschäftigten, wodurch wiederum

Abb. II.2.4: Wandprojektion mit dem Qwiek.up, Quelle: PPZ-Freiburg

die Sicherheit von Patientinnen und Patienten gefährdet werden kann. Dies wird unter dem Begriff Alarm Fatigue diskutiert (vgl. z. B. Ruskin & Hueske-Kraus 2015).

Im PPZ-Freiburg werden erste Ansätze zur Lärmmessung und -reduktion am Universitätsklinikum Freiburg (Rapp 2019) aufgegriffen und fortgesetzt. Dabei geht es beispielsweise um eine zuverlässige Erfassung von Lärmquellen, ein technisches Monitoring des Lärmpegels und die (Weiter-)Entwicklung von Strategien zur Lärmreduktion. Infrastrukturelle und prozessorientierte Ansätze spielen dabei ebenso eine Rolle wie technische Möglichkeiten eines intelligenten Alarmmanagements.

2.2.4 Weitere Innovationsprojekte

Neben den genannten Hilfsmitteln werden im PPZ-Freiburg während der gesamten Projektlaufzeit auch weitere technische Innovationen im Setting Akutkrankenhaus erprobt. Die Hilfsmittel kommen über Mitarbeitende, über Messen, über gezielte Recherchen oder über die PPZ-Partner zur Vorstellung. Die nachfolgend aufgeführten Innovationen konnten bereits in der Praxis pilotiert werden:

• Das Active Mobilisation System (AMS) 14 ist eine Schaumstoffmatratze, welche eine sanfte seitliche Wiegebewegung vollführt, um z. B. Dekubitus bei Patientinnen und Patienten vorzubeugen, welche nicht positioniert werden können. Im Rahmen einer Erprobung auf zwei Normalstationen zeigte sich, dass insbesondere Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen davon profitieren können. Dies vor allem deshalb, weil eigenständige oder durch Pflegende unterstützte Umpositionierungen, die mit starken Schmerzen verbunden sein können, nicht mehr so häufig durchgeführt werden mussten (Reichmann & Feuchtinger 2018).

• Beim Xsensor OR 15 handelt es sich um ein Messsystem, welches den Auflagedruck von Patientinnen und Patienten z. B. während mehrstündiger Operationen erfassen kann. Die Ausgabe erfolgt sowohl graphisch zur Identifikation besonders druckbelasteter Körperstellen wie auch mit konkreten Messwerten. Dieses einfach zu handhabende Hilfsmittel liefert damit objektive Daten zur Druckentlastung von Schaumstoffen etc. und ist insbesondere in der Auswahl von neuen Hilfsmitteln zur Druckentlastung von Bedeutung. Darüber hinaus verfügt der Xsensor OR über ein hohes Potenzial im Bereich der Aus- Fort- und Weiterbildung, da z. B. die »Folgen« bestimmter Positionierungen direkt sichtbar gemacht werden können.

• Die App »Go talk Pflege« 16 gibt kommunikationseingeschränkten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zur Kommunikation mit den Mitgliedern im therapeutischen Team. Eine erste Testung auf Intensivstationen zeigte das Potenzial zur Unterstützung in der Kommunikation deutlich auf. Dies soll im Rahmen weiterer Untersuchungen vertieft werden.

2.3 Übergreifende Aspekte für die Einbettung von Technik in die klinische Pflege – Lessons Learned

Die nachhaltige Implementierung neuer Techniken in die klinische Pflege ist vielfachen Herausforderungen unterworfen. Im PPZ-Freiburg wird dem Innovationsmanagement eine besondere Bedeutung gegeben. Die Evaluation der Einflüsse auf die Akzeptanz, den Verzicht, die Ausbreitung, den Ausbau und die Nachhaltigkeit von Technologien in der klinischen Pflege ist eine wesentliche Aufgabe in der Auswahl und Testung neuer technischer Hilfsmittel.

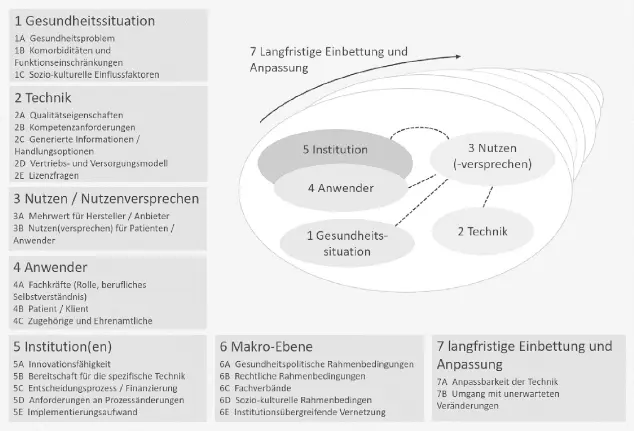

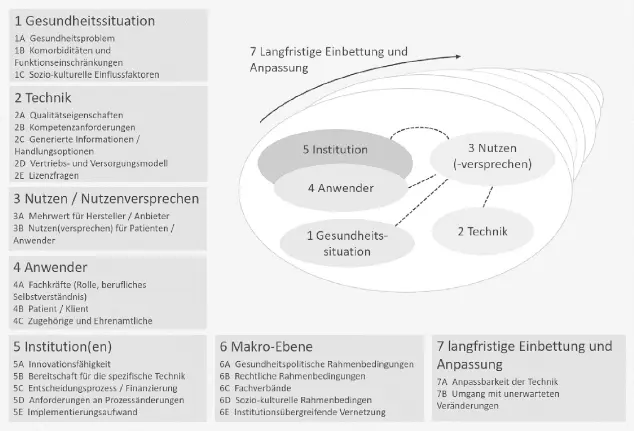

Das NASSS-Framework 17 (Greenhalgh et al. 2017) bietet mit seinen sieben Domänen einen adäquaten, in einem breiten methodischen Ansatz empirisch erprobten (Greenhalgh et al. 2018), theoretischen Rahmen, um Beobachtungen und Erfahrungen in diesem Bereich festzuhalten, zu ordnen und zu bewerten (  Abb. II.2.5).

Abb. II.2.5).

Abb. II.2.5: NASSS-Framework, deutsche Version. Quelle: Kunze (2020, S. 2).

Eine zentrale Aussage liegt darin, dass (unterschätzte) Komplexität auf unterschiedlichen Ebenen als eine wesentliche Ursache betrachtet werden kann, wenn assistive Hilfsmittel nicht genutzt werden (Greenhalgh & Abimbola 2019).

Im PPZ-Freiburg können bereits erste Lessons Learned auf der Basis des NASSS-Frameworks festgehalten werden, wovon einige exemplarische Überlegungen im Folgenden kurz dargestellt werden. Diese sind an dieser Stelle jedoch keineswegs als vollständig oder abgeschlossen zu betrachten, da zu einigen Domänen, wie etwa der Makro-Ebene oder der langfristigen Einbettung und Anpassung noch nicht genügend Erfahrungen gesammelt werden konnten.

2.3.1 Entwicklung von Entscheidungskriterien für den Technikeinsatz

Die Zunahme an neuen Technologien in der Versorgungspraxis erfordert spezifische Kompetenzen in der Institution, wenn es um die Auswahl von Produkten geht. Mögliche Fragestellungen, die dabei zu berücksichtigen sind, können sein:

• Gibt es Zuständigkeiten für die Auswahl und Entscheidung zu technischen Hilfsmitteln?

• Ist der Prozess der Testung von möglichen Produkten festgelegt?

• Ist der Implementierungsprozess beschrieben?

• Wie ist die Ressourcenzuteilung gestaltet?

Diese Fragen und andere mehr sind in der Einrichtung zu klären.

Auf der Ebene der Gesundheitssituation geht es um die Entscheidung des Einsatzes eines Hilfsmittels bei der individuellen Patientin/beim individuellen Patienten. Der Einsatz einer Technik ist von der individuell spezifischen Situation abhängig. Dabei ist als ein Charakteristikum der Akutversorgung zu berücksichtigen, dass sich diese Situation in rascher Folge verändern kann. Hat eine Person bei der Aufnahme ins Krankenhaus beispielsweise noch kein Risiko, einen Dekubitus zu entwickeln, kann sich das aufgrund einer Operation oder einer Verschlechterung der Situation ändern. Daher sind Algorithmen notwendig, welche die Pflegenden in ihrer Entscheidungsfindung in der jeweiligen Situation unterstützen – beispielsweise, wenn es um den Einsatz einer Bettsensorik zur Erfassung von Bewegungsdaten, wie dem Mobility Monitor geht.

2.3.2 Eignung von Technik für das Akutkrankenhaus

Читать дальше

Abb. II.2.5).

Abb. II.2.5).