Bien distinta es la entonación que hacen los ganadores de Trafalgar de la navigatio vitae. El entusiasmo y la confianza dominantes, incluso el triunfalismo, pueden ejemplificarse con la canción patriótica Rule, Britannia!, cuyas primeras versiones conocidas son de inicios del siglo XVIII. La canción llega a afirmar “Britannia rules the waves” (Inglaterra gobierna las olas). Como señala Joseph Conrad en su relato “Juventud” (1902), allí “el hombre y el mar se interpenetran, el mar forma parte de la vida de la mayoría de la gente, y la gente sabe algo o todo acerca del mar, por razones de pasatiempo, viajes o trabajo”.

Aunque hay consenso crítico en señalar como primera novela estrictamente marinera a la creación de un estadounidense –El piloto (1824), de James Fenimore Cooper–, fue en el gran imperio que gobernó los mares hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial donde se desarrolló con más constancia una literatura marinera. La cimentaron Daniel Defoe, Lord Byron, Walter Scott, S.T. Coleridge, Wilkie Collins, Frederick Marryat. Llegó a su cima con Robert Louis Stevenson y Joseph Conrad. Y si bien la máxima novela de este subgénero también fue escrita en lengua inglesa –Moby Dick (1851), del neoyorquino Herman Melville–, casi no hay literaturas que no incluyan obras vinculadas con el mar y los navegantes. Desde mediados del siglo XX, pervive como eco una narrativa marinera no tan intensa en cuanto a sus búsquedas estéticas, su indagación existencial, su potencia de impugnación ética y política. Si a Conrad le molestaba que lo calificaran como alguien que escribía acerca de barcos –“¡yo escribo sobre la humanidad!”, protestaba–, a sus epígonos, por lo general, los enorgullece tal encasillamiento.

La narrativa clásica del mar, tal como la practicaron los anglosajones, suele responder a un esquema de acuerdo con el cual los protagonistas se desplazan de la metrópoli a la periferia y retornan enriquecidos de experiencias, de símbolos, de bienes materiales. No es otro que el esquema formado por La Ilíada y la Odisea. A él responden, pese a todas sus diferencias, Moby Dick de Melville, La Isla del Tesoro de Stevenson o Tifón de Joseph Conrad. Si bien ese esquema fue subvirtiéndose desde adentro, con críticas contra el avance de la civilización capitalista europea –como estudió el intelectual palestino Edward Said en Cultura e imperialismo–, no dejó de tratarse de una literatura de periferias miradas desde la metrópoli. La narrativa hispanoamericana –de modo análogo al procedimiento del constructivista uruguayo Torres García, que en su célebre mapa ubicó en lugar del Norte al Sur– desbarata ese esquema. Cultiva una novela de pura periferia, deriva, errancia y –de modo frecuente– desastre, con gran presencia de las voces obliteradas tanto por la historia como por las narrativas europeas: los subalternos, los malditos, los bastardos. Son buenos ejemplos de esto Lanchas en la bahía (1932), del chileno Manuel Rojas; Mar muerto (1936), del brasileño Jorge Amado; El náufrago de las estrellas (1979), del argentino Eduardo Belgrano Rawson; La fragata de las máscaras (1996), del uruguayo Tomás de Mattos; La cacería (1997), del también uruguayo Alejandro Paternain; La tierra del fuego (1998), de la argentina Sylvia Iparraguirre, o las obras de los autores hispanoamericanos que con más insistencia desarrollaron una literatura del mar: el narrador chileno Francisco Coloane, imbuido de las leyendas del Archipiélago de Chiloé, donde nació; el narrador y poeta colombiano Álvaro Mutis, creador del ciclo de novelas de Maqroll el Gaviero; el narrador y poeta argentino Hugo Foguet, un tucumano que navegó por todo el mundo durante años como maquinista de buques cargueros.

Hoy la aviación comercial prácticamente vació los mares de buques de pasajeros de larga distancia, pero la mayor parte de los grandes tráficos comerciales se sigue haciendo por vía marítima. El mar perdura además en cantidad de palabras y expresiones cotidianas: “mandar al carajo”, “ir viento en popa”, “aguantar contra viento y marea”, “andar a la deriva”, “vivir una odisea”, “navegar por Internet”. El mar no sólo sigue presente en la imaginación y reaparece año a año en la narrativa, el teatro, la poesía, el cine, sino que además influye sobre géneros y asuntos supuestamente alejados. Jack Kerouac, al inicio de En el camino (1957), biblia de la literatura beat, hace que el narrador protagonista, antes de emprender un viaje iniciático y mítico hacia el Oeste, se compare con el Ishmael de Moby Dick que parte hacia el cabo de Hornos. Stanley Kubrick dirigió la gran película de ciencia ficción de los sesenta: 2001, que combina psicodelia, existencialismo y trascendentalismo. Odisea del espacio es el subtítulo. Casi diez años después, Ridley Scott dirigió la perturbadora Alien, ya un clásico de la ciencia ficción y el terror. La nave atacada por un ser mutante y extremadamente agresivo se llama Nostromo, igual que una de las novelas de Joseph Conrad. El viajante de comercio espacial creado por Angélica Gorodischer que cuenta (o miente) sus travesías interestelares, un poco a la manera de Marco Polo, en un bar de Rosario, se llama Trafalgar. Ejemplos análogos podrían extenderse a lo largo de muchas páginas.

El astronauta Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo XI, primer hombre en pisar la luna, declaró alguna vez que dados las niveles de conocimiento del universo, como el abismo tecnológico entre el Renacimiento y el siglo XX, su viaje podía considerarse menos arriesgado y meritorio que el cruce del Atlántico Norte comandado por Cristóbal Colón. Armstrong era un guerrero que había realizado antes de convertirse en astronauta casi ochenta misiones aéreas durante la guerra de Corea, si hubiera sido poeta, habría podido contarnos, tal vez, que vista desde la luna, la tierra es azul como una naranja.

I

De madera, de acero, de palabras

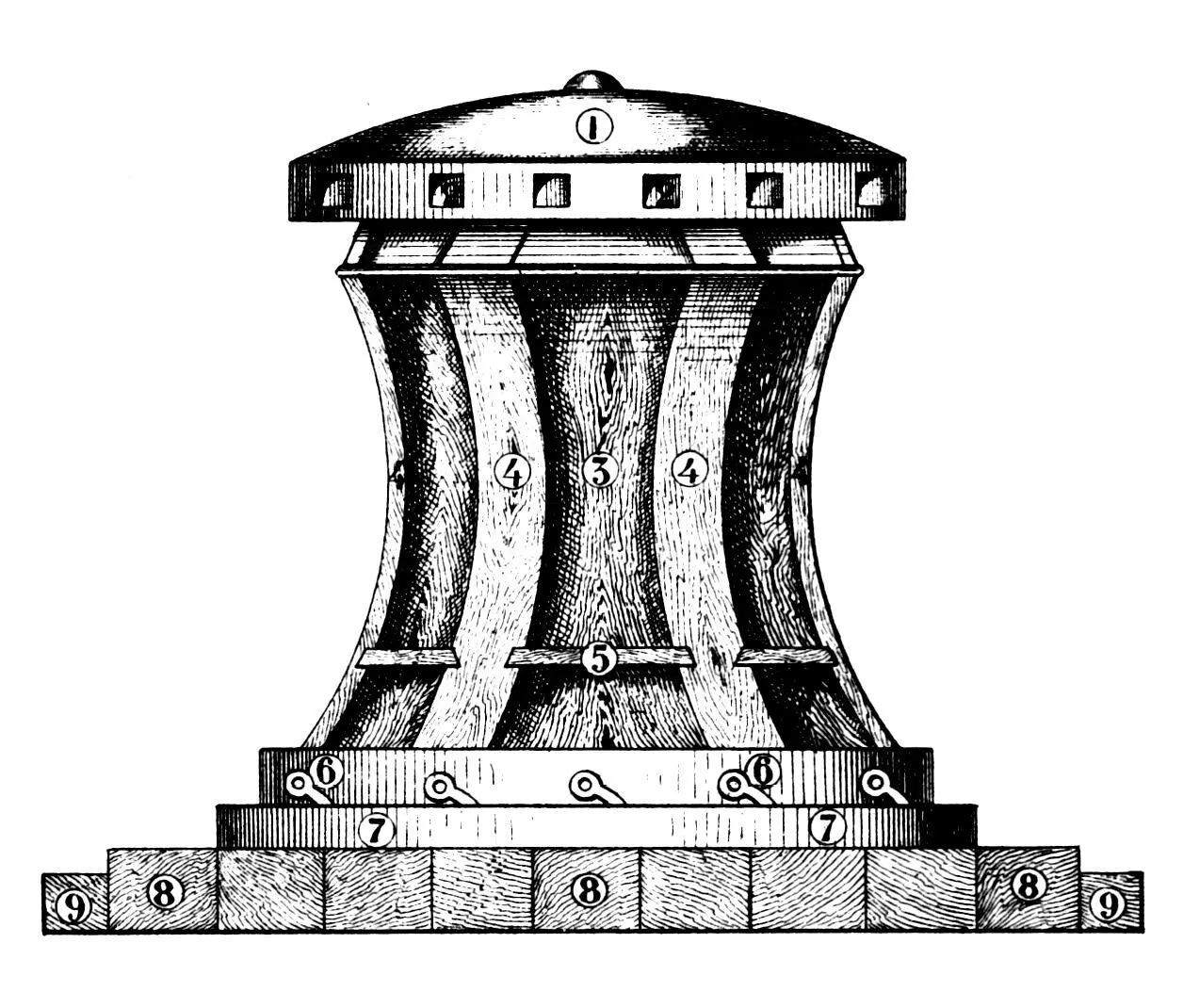

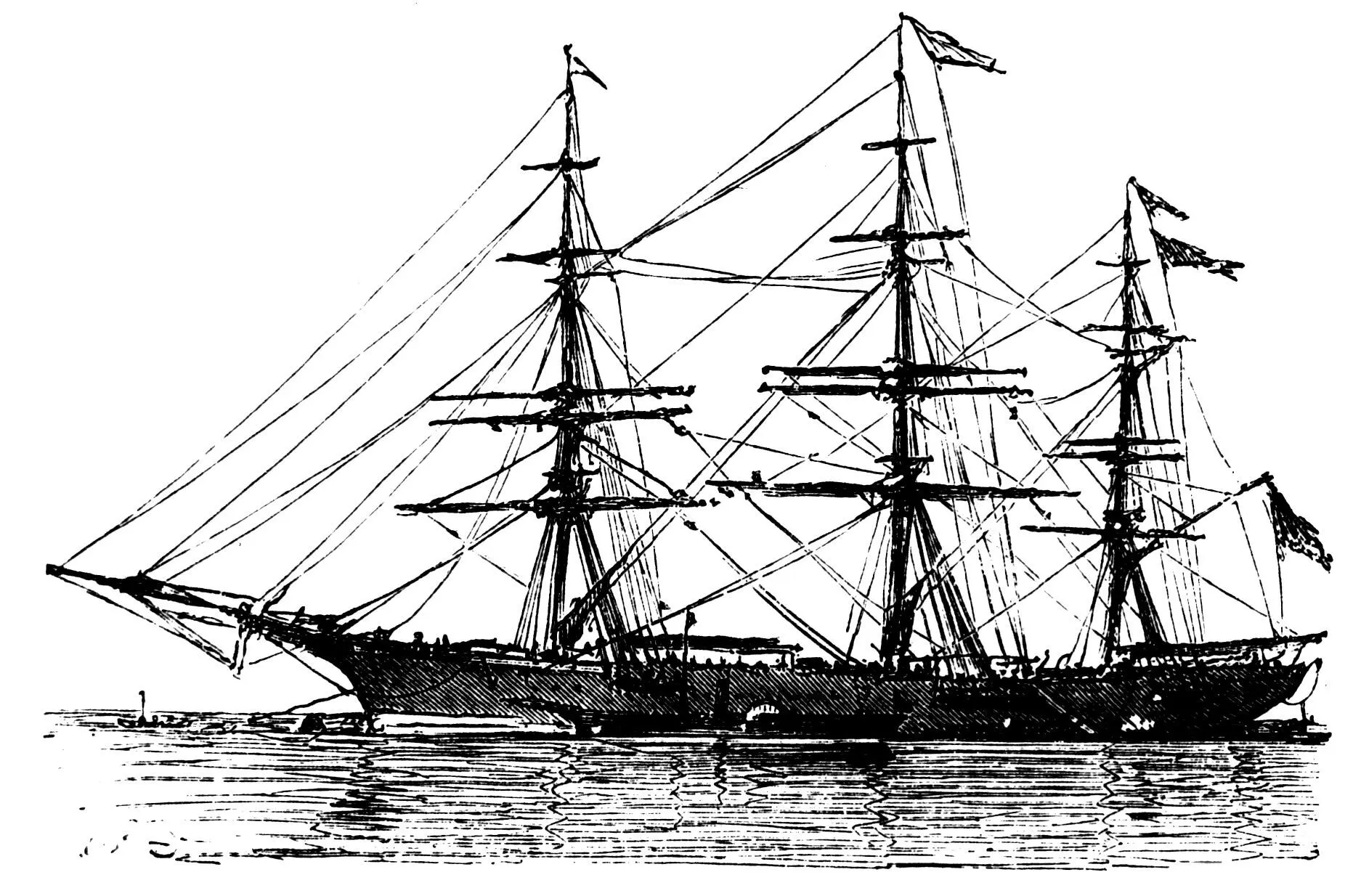

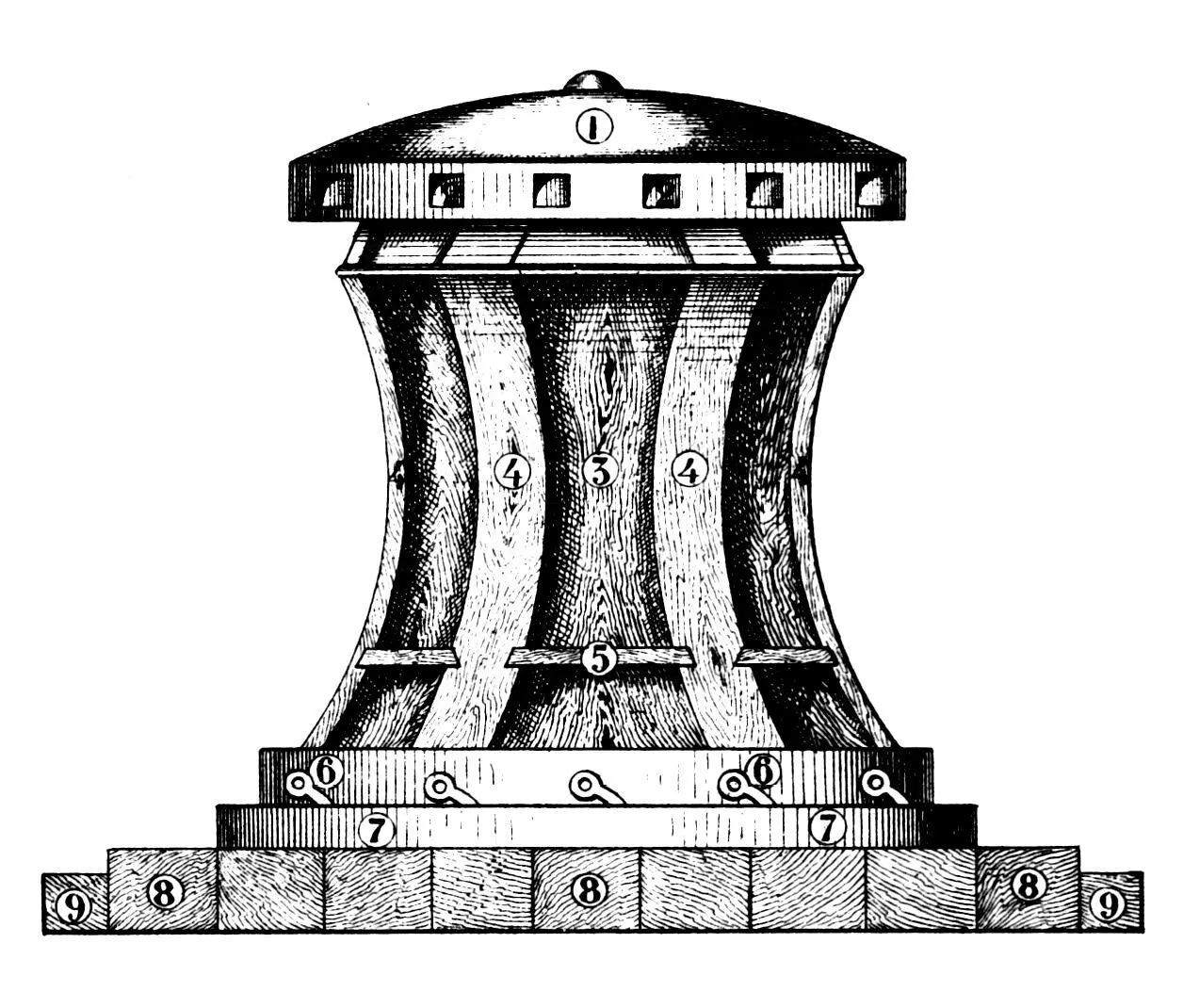

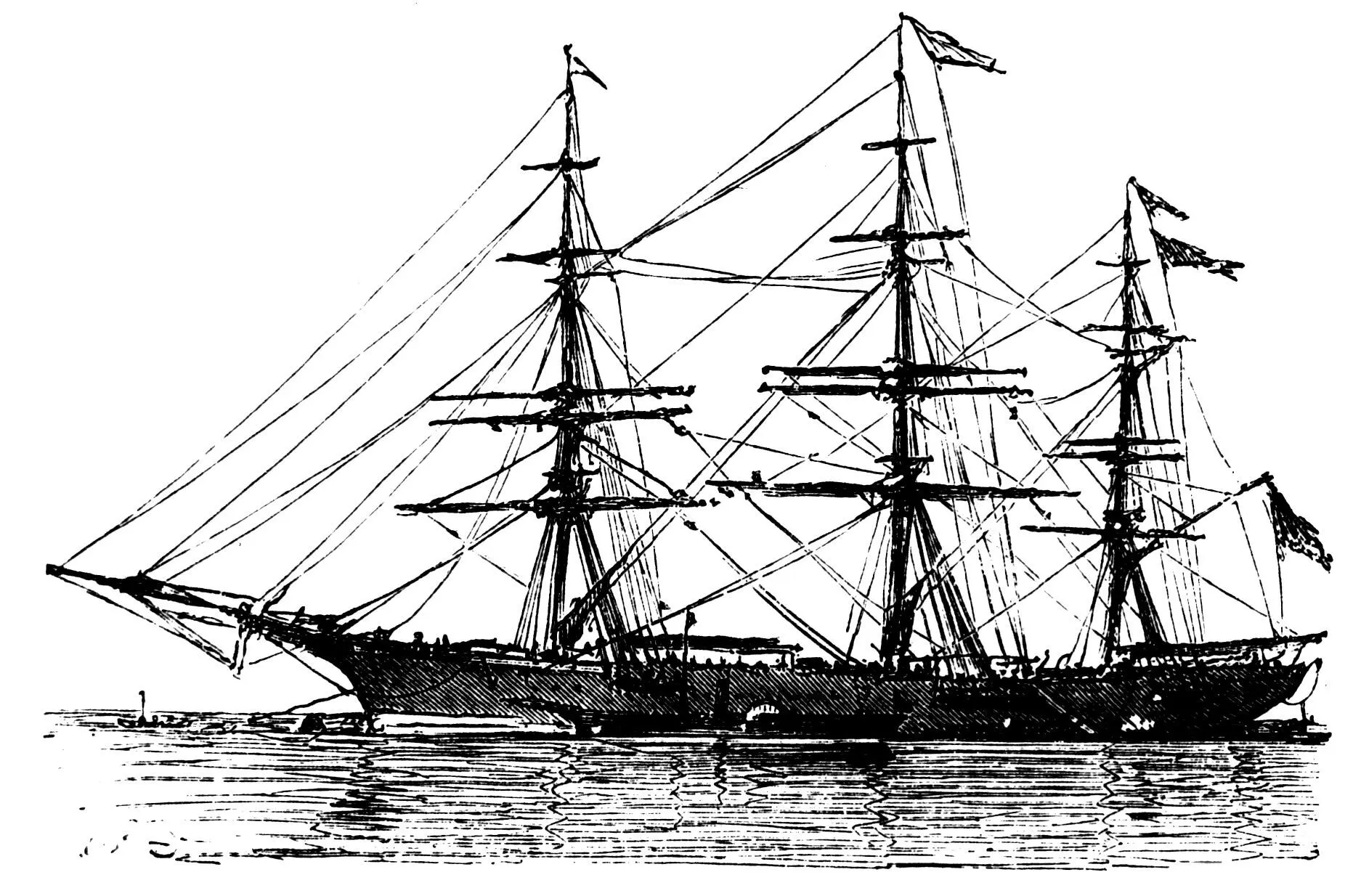

Muchos son los materiales con los que la humanidad fue construyendo ingenios flotantes para sortear una vía de agua, para pescar más allá de la rompiente, para alcanzar una isla admirada desde la costa, para surcar los mares, para circunnavegar el planeta. Troncos ahuecados, pellejos de animales inflados, huesos, maderas atadas, encastradas, clavadas, junco, paja, barro, cuero, hierro, acero, aluminio, cemento, fibra de vidrio, plástico rotomoldeado, kevlar.

No sólo cada una de las partes de una embarcación lleva un nombre específico, sino que resultan innumerables las palabras que las distinguen o vanamente procuran clasificarlas: acorazados, alíscafos, anchoeros, avisos, arrastreros, balleneras, barcas, barcazas, barreminas, bedetés, bergantines, botes, bricks, bricbarcas, brulotes, bucetas, bulk carriers, cableros, cachirulos, cajoneros, camaroneros, canoas, cañoneras, cap horniers, carabelas, carboneros, carracas, catamaranes, cats, clippers, cocas, coraclos, corbetas, corocoas, cruceros, cutters, chalanas, chalupas, chatas, chelingas, cogs, dalcas, destructores, doris, downeasters, dhows, dragas, drakkars, dreadnoughts, escoltas, esneccas, esquifes, factorías, falúas, falucas, ferrys, fragatas, fresqueros, frigoríficos, fustas, gabarras, galeazas, galeones, galeras, goletas, guardacostas, hermafroditas, hovercrafts, indiamans, jachts, jangadas, juncos, kayaks, knorrs, lanchas, lanchones, libertys llauts, metaneros, minadores, mineraleros, monocascos, motonaves, multicascos, naos, optimists, outriggers, pailebotes, patachos, pateras, patrulleros, popoffkas, portaaviones, portacontenedores, polacras, poteros, poveiras, queches, quimiqueros, remolcadores, rompehielos, ro-ros, sampanes, submarinos, sumacas, suppliers, taburechas, tall ships, tanqueros, traineras, tramp steamers, transatlánticos, transbordadores, urcas, vapores, vaporettos, west indiaman, windjammers, xenias, yawls. La enumeración aspira al infinito. Y esas son, apenas, las especies. Además, están los individuos. Ningún barco puede considerarse completo si no tiene un nombre inscripto en su popa y sus amuras.

Читать дальше