Carlo Collodi

Metamorfosis acuáticas

(Pinocho, 1883)

Ray Bradbury

La sirena de niebla

(The Saturday Evening Post, 1951)

Patricia Highsmith

Moby Dick II o la ballena misil

(Catástrofes, 1987)

Antonio Tabucchi

Una ballena ve a los hombres

(Dama de Porto Pim, 1983)

VI

Llegar

Juan José Saer

Bravo mundo nuevo

(El entenado, 1983)

William Henry Hudson

Rumbo a una palabra

(Días de ocio en la Patagonia, 1893)

Charles Baudelaire

El puerto

(El Spleen de París, 1869)

León Tolstói

Françoise

–I–

–II–

Isaak Bábel

¡Fallaste, capitán!

Manuel Rojas

Guardia nocturna

(Lanchas en la bahía, 1932)

Héctor Pedro Blomberg

Las dos irlandesas

Bernardo Kordon

Lo imborrable

(Los navegantes, 1972)

Arnaldo Calveyra

Canción del marinero inmigrante

publicado en 2002)

Marcelo Carnero

La noche en que el muro de Berlín cayó en La Boca

(2018, inédito)

VII

Lenguas de mar

Jules Michelet

La voz de la eternidad

(El mar, 1861)

Marcel Schwob

El mayor Stede Bonnet, pirata de alma

(Vidas imaginarias, 1896)

Benito Pérez Galdós

Locos de guerra y mar

(Trafalgar, 1873)

C.E. Feiling

Por el canal

(Un poeta nacional, 1993)

Juan Mattio

Clandestinos

(Tres veces luz, 2016)

Joseph Conrad

Rumbo al origen

(Crónica personal, 1919)

VIII

Derivas

Gottfried Bürger

La Luna y los libros de viajes

(Las aventuras del barón de Münchhausen, 1786)

Lord Dunsany

Historia de mar y tierra

(El libro de las maravillas, 1912)

Arthur Conan Doyle

El capitán del Estrella Polar

(El capitán del Estrella Polar y otros cuentos, 1890)

Claudia Aboaf

Del lado oscuro

(Medio grado de libertad, 2003)

IX

Náufragos

Jonathan Swift

El náufrago más grande del mundo

por el cirujano de a bordo Lemuel Gulliver, 1726)

Blaise Cendrars

Islas

(Hojas de ruta, 1924)

Horacio Butler

El sobreviviente insistente

(Butler, conversaciones con María Esther Vázquez, 1982)

Ambrose Bierce

La tripulación del bote salvavidas

(Fábulas fantásticas, 1899)

X

Hazañas

Biblia, versión Reina-Valera

De cómo calmar las aguas

Homero

De cómo escapar a la música

(La Odisea, siglo VIII a.C.)

Antonio Pigafetta

De cómo ganar tiempo

(Relación del primer viaje alrededor del mundo, 1524)

Robert Fitz Roy

¿Con esa cara?

(de su diario personal)

Charles Darwin

¿Con este barco?

(de su diario personal)

Atribuido a sir Ernest Shackleton

El marketing de la catástrofe

(c. 1913)

Victoria Esplugas

Aguas profundas

(MIER CO LES, 2016)

Vito Dumas

Comienza a morir todo en torno

(Los cuarenta bramadores. La vuelta al mundo

por la ruta imposible, 1944)

Horacio Castillo

Navegante solitario

(Alaska, 1993)

XI

Volver

Herman Melville

John Marr

(Billy Budd y otros textos, 1913)

Joshua Slocum

Una peregrinación

(Navegando en solitario alrededor del mundo, 1900)

Marlon Brando y Donald Cammell

Juego de damas

(Fan Tan, 2005)

Javier Guiamet

La Gran Ruta

(2012, inédito)

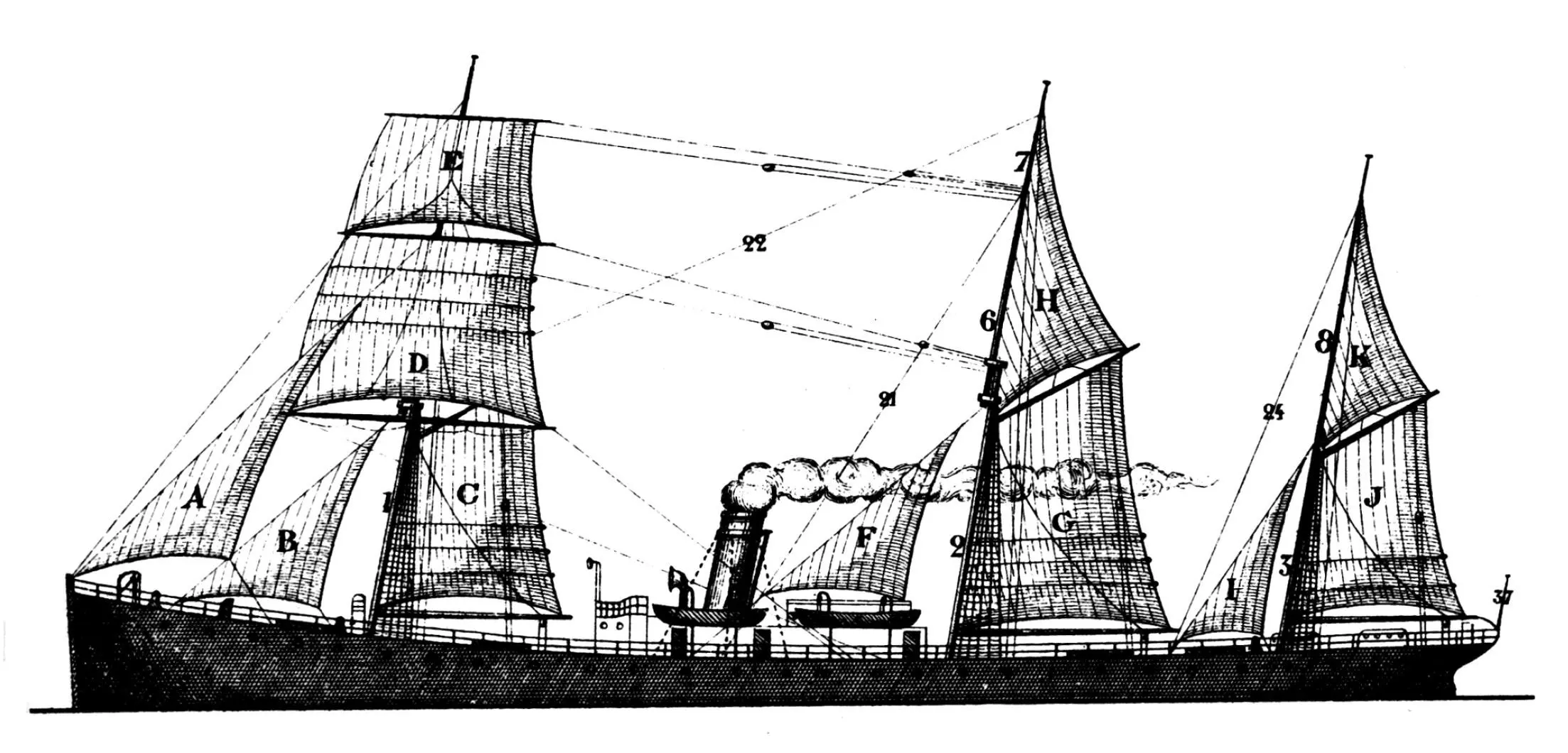

Planeta mar

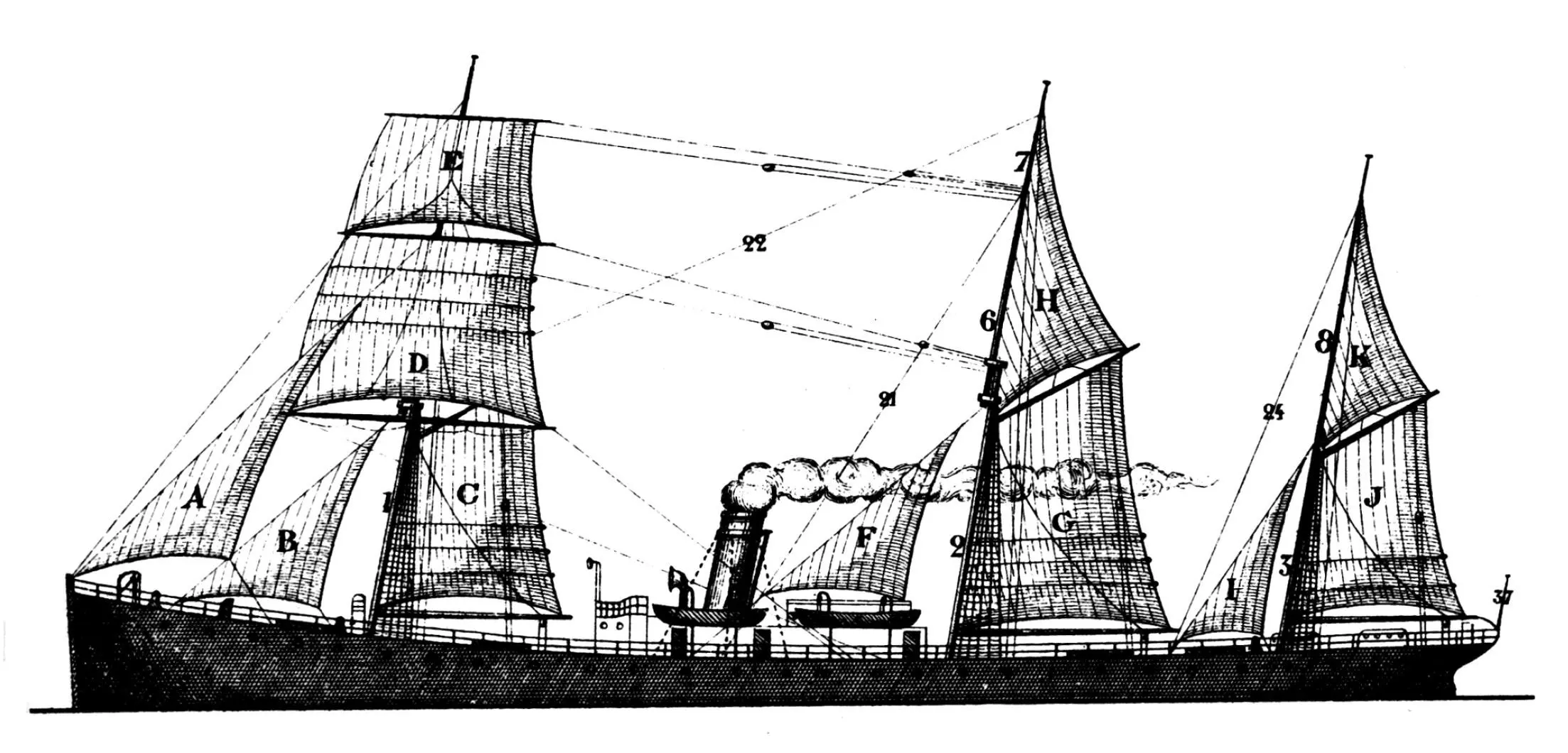

“La tierra es azul como una naranja” asegura un verso de Paul Éluard. Tamaña afirmación puede escandalizar al sentido común, pero no la desautoriza la cosmografía: el tercer planeta del sistema solar es casi esférico, levemente achatado en los polos, hinchado en su ecuador, casi tres cuartas partes de él son agua y un noventa por ciento de esa agua está en los mares y océanos. A través de ellos tuvieron lugar durante siglos migraciones, tráficos comerciales, guerras. No hubo gran imperio que no fundara su prosperidad sobre cimientos líquidos. La sal de ultramar condimenta epopeyas: la Odisea de los antiguos griegos, las Eddas de los nórdicos, la Eneida de los romanos, los Lusíadas de los portugueses, los Viajes recopilados por Hakluyt que son la dispersa epopeya de Inglaterra. También hay viajes por mar en Esquilo, en la Biblia, en Shakespeare, en Cervantes. Y la literatura popular del siglo XIX –desde los viajeros extraordinarios de Verne a los piratas de Salgari, pasando por incontables émulos del náufrago Robinson– celebró las aventuras marítimas mediante océanos de tinta. Pero el conocimiento y la soberanía humanas sobre el azul no se lograron sin esfuerzo, sin lucha, sin dolor. “Oh, mar, cuánta de tu sal son lágrimas de Portugal” escribió Fernando Pessoa.

La historia de la literatura universal –postuló Borges– no es sino la historia de la diversa entonación de unas pocas metáforas. La repetida y variada presencia del mar a través de lenguas, de géneros y de tiempos no desmiente su hipérbole. Acaso la más antigua de esas pocas metáforas sea la que vincula vida humana y aventura marítima: la navigatio vitae, que considera la existencia como navegación, como peregrinaje a través de un ámbito de máxima inestabilidad, a merced de sus criaturas, de sus tormentas y de sus calmas no menos peligrosas. La posibilidad implícita es el naufragio, pero a cambio la navegación ofrece el encuentro con lo nuevo, con la terra incognita o la tierra prometida. El mar fue siempre posibilidad y desafío, anhelo y nostalgia. “Lejos del mar y de la hermosa guerra, que así el amor lo que ha perdido alaba”, escribió Borges –ya viejo y ciego– al inicio de “Blind Pew”, soneto dedicado a un personaje de La Isla del Tesoro de R.L. Stevenson.

No todas las culturas entonaron de la misma manera el tópico de la navigatio vitae. En España, el imperio que a partir de 1492 empezó a revelar a Europa un mundo nuevo, tan inmenso que se llegó a afirmar que en él nunca se ponía el sol, primó el polo del naufragio por sobre el de la promesa. Las coronas de Castilla y Aragón parecieron adherir a la máxima romana espetada alguna vez por Pompeyo –quien lo narra es Plutarco– a una tripulación remisa ante el mar agitado: “navigare necesse est, vivere nie necesse” (navegar es necesario, vivir no es necesario). Consigna que no expresa inclinación popular alguna, sino que plantea una candente razón de Estado: el imperio, para serlo, debía convertir al Mediterráneo en Mare Nostrum. Algo bien diferente al regocijo implícito en la exclamación “Thalassa, thalassa” (¡el mar, el mar!) en la que prorrumpieron los soldados griegos de regreso de una expedición al Asia Menor, según informa la Anábasis de Jenofonte. Al divisar la extensión azul sintieron que ya habían regresado a casa.

El mar irrumpe como una amenaza en las letras hispánicas hacia el siglo XV, cuando faltaba muy poco para el descubrimiento de América: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar / que es el morir...”, escribe Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre. Desde entonces, con frecuencia, mar, barcos y navegaciones fueron asociados en el idioma castellano a imágenes dolientes. Una cantiga anónima dice: “¡Ay, mar brava, esquiva / de ti doy querella / facesme que viva / con tan gran mansella [...] por servir señores / en ti es metido. / Dime, ¿adónde es ido? / ¿Do volvió la vela?”. En esa misma línea, Juan de Dueñas escribe un largo poema, La nao de amor, en el que rechazo y naufragio se identifican en una sucesión de imágenes catastróficas: “... dejome desamparado / en los desiertos más fieros / de los mares engolfados”. Ya por el siglo XVI, Lope de Vega –quien fue soldado de Marina en una escuadra descubridora, y padeció el desbande de la Armada Invencible vencida por un temporal en el Canal de La Mancha–, afina y complejiza esa cadena asociativa en La Dorotea: “¡Pobre barquilla mía, / entre peñascos rota, / sin velas desvelada / y entre las olas sola! / ¿Adónde vas perdida? / ¿Adónde, di, te engolfas? / Que no hay deseos cuerdos / con esperanzas locas”. En Vida retirada, advierte Fray Luis de León: “Ténganse su tesoro / los que de un flaco leño se confían: / no es mío ver al lloro / de los que desconfían / cuando el cierzo y el ábrego porfían. // La combatida antena / cruje, y en ciega noche el claro día / se torna; al cielo suena / confusa vocería, / y la mar enriquecen a porfía”. Antes de perder el mar en batallas, bulas, tratados y guaridas de prestamistas, España parece haberlo ido perdiendo en sus letras. Resulta significativo que el ciclo de Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós –máxima expresión del realismo español, comparable a La comedia humana de Balzac– se inicie con la novela Trafalgar, publicada en 1873, a casi setenta años de la batalla del mismo nombre en la que Nelson derrotó a la flota combinada franco-española, con lo cual se inició en los mares un período de absoluta supremacía británica.

Читать дальше