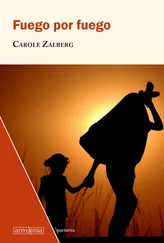

A Margarita Valladares le dio por acordarse cada vez con más frecuencia de la primavera que pasó en Orizaba, cuando la Revolución. Había concurrido gente de varios sitios huyendo de los disturbios. Su familia acababa de llegar del Distrito Federal. El ambiente era de fiesta pero tranquilo, si se compara con lo que ocurría en otras ciudades. Repetidamente se le vino a la memoria la casa que alquiló el Doctor Atl en la calle de la Corina, donde se alojó la familia Valladares junto con los colaboradores del periódico revolucionario que se proponían fundar. A la hora de la comida, a Margarita le tocó sentarse varias ocasiones frente a un tipo callado, con anteojos que lo volvían un búho flaco. Mientras el ama de llaves servía una sopa que parecía hecha con cartón viejo y verduras más o menos frescas, veía el rostro del sujeto callado, desfigurado por el humo abundante que salía de esa sopa que debía ser la menos apetitosa de todas las sopas que caben en la historia del mundo. El tipo de los lentes hacía esfuerzos porque no se notara que le gustaba mirar a aquella muchacha de dieciséis años.

Transcurridos algunos días, se cambiaron a otra casa —un ex convento— que los del periódico bautizaron como “La Manigua”. En la planta alta se instaló la gente de Atl; en la baja se acomodó la familia de Margarita. Por los corredores era común ver a redactores, caricaturistas y reporteros, que andaban casi siempre a las carreras. Al tipo de los lentes le gustaba observar desde el pasillo elevado a Margarita, cuando ella atravesaba el patio. En las ocasiones que llegaron a cruzarse en algún pasillo, el tipo solía saludar tocándose el sombrero, después apuraba el paso.

El ama de llaves de “La Manigua” era aun peor cocinera que la de la casa anterior. Ofrecía durante la semana una comida cuya composición resultaba imposible reconocer. Con una cuchara azul, chueca, llena de puntitos blancos, servía como si estuviera bombardeando los platos de los comensales, bodoques que incluían tonos de chilaquiles quemados, de carne pasada, de arroz aguachento y de verduras que parecían rescatadas de un basurero. Cuando le preguntaban qué era aquello, contestaba siempre igual:

—Es receta veracruzana, de la familia.

Un ocioso del equipo de redactores llegó un día con una campana, tomada de la iglesia de Los Dolores, y a la hora de la comida la hizo sonar al tiempo que gritaba:

—¡La basura! ¡La basura!

Seria y muy hábil, dobla el periódico. El título de “La Vanguardia” pasa frente a sus ojos cientos de veces, en distintas posiciones. Al lado están sus hermanas Hortensia y Estela, igual de serias pero menos hábiles, también doblando ejemplares. Así pasan la mayor parte de la jornada. El Doctor Atl se da sus vueltas, las felicita por el empeño puesto en la chamba, después les suelta pedazos de discursos para animarlas. Pero no necesitan ánimo, están, en términos generales, contentas. La redacción, así como la impresión del diario se realiza en la iglesia de Los Dolores. A Margarita le da por subirse al campanario una vez terminada la tarea del día. A veces la acompañan sus hermanas. Desde allá se ponen a cantar. No se saben ninguna canción completa, de manera que con retazos de varias composiciones arman una nueva canción que al final les provoca risa. Josefina, amiga de las hermanas Valladares, de pecho ancho y desafinada, presencia habitual también del campanario, provoca que las palomas de los alrededores vuelen muy alto, hasta donde las nubes amortiguan el canto desgarbado.

Una tarde que el sol rojo pasa justo por atrás de la campana mayor, oyen pasos subiendo las escaleras. Cierran la boca, aunque Josefina traiga dentro de la boca unas carcajadas que ya asoman entre los dientes. Cuando las pisadas se detienen, se ponen de veras serias con los ojos serios del tipo de los lentes gruesos.

—Buenas tardes —dice el recién llegado.

—Buenas tardes —contestan las muchachas en coro, más afinadas que nunca.

Margarita escucha la voz que parece venir de muy lejos. La invita a que pose para un estudio de manos. Está como aturdida. De todas maneras acepta. Al rato están en el cuartito donde Orozco dibujaba sus caricaturas anticlericales. Ahí dibuja las manos de quien años después será su esposa, mientras platican de lo que viven en esos días.

Con los ojos cerrados le llega más pronto el olor del vestido, de la cara, del cabello. Huele su cuarto a ella, a ella imaginada. Ha creado el aroma con el recuerdo. La mano derecha le manipula las ganas. Moviéndose y moviéndose, pensando en ella. Agita esa mano única con fuerza, como si estuviera destruyendo algo. Está a punto de estallar, si tuviera la otra mano estaría haciendo algún equilibrio pero no la tiene, y el muñón no equilibra. La ausencia de mano izquierda hace el vértigo más ancho, más profundo. Ve sus labios, los siente cercanos. Continúa con los ojos cerrados. Abre la boca como si un aliento que viene de antes y de más allá de todo quisiera liberarse. Se mueve con más violencia, está sudando. La vuelve a ver, mira los dedos, los brazos, el cuello, los tobillos. Con más fuerza agita la mano. Aspira y expira con ritmo entrecortado. Grita en silencio. Luego habla sin sonidos, como si hiciera una oración al revés. Destensa los ojos. Al abrirlos tiene a la noche enfrente. Se mira el bajo vientre, las piernas, los zapatos allá al fondo, limpios. Empieza a arrepentirse un poco. De nuevo la imagen cercana de ella. Otra vez la muchacha doblando periódicos. Atrás de su propio olor siente cercano el aroma que se acaba de ir.

Los cinco dedos en la cerca de alambre. Frente a los ojos, alambres, y tras estos, iluminaciones de tarde llenando la kermés. Señoritas que viven en los alrededores del Zócalo de Coyoacán atienden los puestos. Hay flores y globos por todos lados. Detiene la mirada en donde venden nieves de sabores. Bolas rojas, amarillas, verdes. Ahí están las hermanas Valladares, riéndose mientras sirven la nieve. Él no tiene pensado aproximarse. Estará ahí de pie hasta que se meta el sol, viviendo la fiesta de lejos. No saluda a nadie. En el puesto de nieves lo han visto. “¿Ya viste quién está allá?” Un perro flaco, parecido a un chihuahueño que se ha desbordado de su tamaño, se acerca a olerlo.

—¡Sáquese! ¡Hediondo!

El perro se mete por debajo de los alambres, entra al festejo sin mayor problema.

El tren rápido que iba de Coyoacán al Zócalo de la ciudad de México hacía un ruido distinto al tren local. El rápido era más escandaloso. Cuando Clemente y Margarita se encontraban en el mismo vagón, no platicaban mucho, de manera que en realidad no afectaba si coincidían en el tren ruidoso o en el discreto. A veces nomás se saludaban de lejos. Por eso aquel día de marzo de mil novecientos veintiuno resultó una sorpresa que Hortensia, la hermana de Margarita, llegara a casa platicando que se había topado con Orozco en el tren. El pintor le dijo que a pesar de coincidir frecuentemente con Margarita, no se había atrevido a acercarse a ella por la actitud que mostraba, demasiado seria. Hortensia tuvo la ocurrencia de invitarlo a su casa.

—¿Quiere una galleta?

—Gracias.

—¿Están buenas, verdad? Las de nuez son muy buenas. También las de cajeta. Hija, traéte las de cajeta, las que mandó tu tía.

Hortensia aparece con una caja llena de galletas.

—Tenga. Hija, arrímale el plato.

—Está bien, señora, gracias.

—Hija, sírvele más té.

—Están buenas, las dos; las de cajeta y las de nuez.

—…

—…

—…

—Son muy buenas estas.

—Sí.

—Ándele, tome otra.

—…

—…

—…

No pasaron muchos días para que llegara una carta dirigida a Margarita, en la que el pintor hablaba de su amor de seis años de antigüedad, nacido en los días de “La Manigua”. Dos años después volvió para ofrecerle matrimonio.

Читать дальше