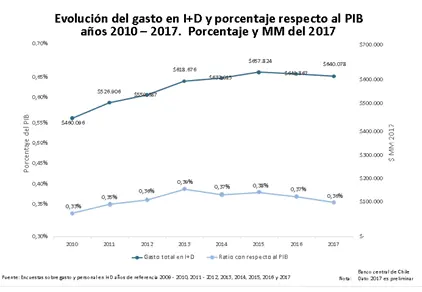

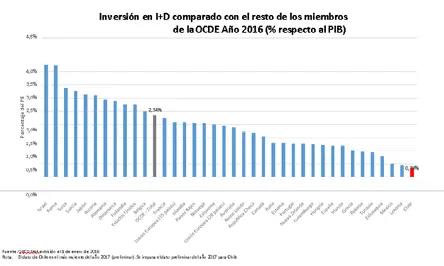

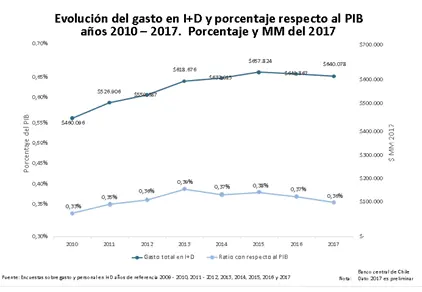

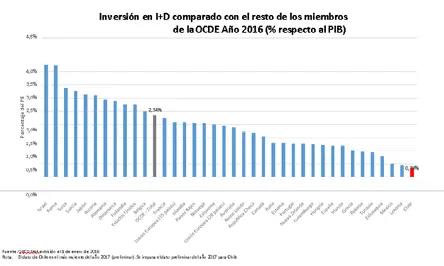

En promedio, los países de la OECD invierten un 2.3 % de su producto en investigación en ciencia y tecnología, destacando los casos de Israel y Corea del Sur que emplean más de 4 % de su PIB en esta actividad. Sin embargo, en el 2018 Chile empleó solo un 0.34 % de su producto en I+D, lo cual lo coloca a la zaga de los países de la OECD, como también de muchos otros países latinoamericanos. Se trata de una proporción de recursos que se ha mantenido alrededor de ese mismo reducido nivel durante la última década, a pesar de los compromisos políticos formulados y de las diversas demandas sobre el tema provenientes principalmente del mundo académico.

Dado el valor del producto chileno medido en dólares, entonces la inversión en I+D alcanza más o menos a unos 10.000 millones de dólares al año (o sea, unos 600 dólares por habitante), poniendo así de manifiesto lo exiguo que es comparado con sus contrapartes de la OECD. A pesar de no existir iniciativas concretas para enmendar esta situación prevaleciente en Chile, está claro que con esta proporción de recursos es imposible esperar resultados significativos de la investigación que se realiza en universidades, instituciones de investigación y empresas, entidades todas que comparten los recursos empleados en I+D4.

El ejemplo de Chile

Las actividades que se comprenden en el concepto de I+D abarcan Investigación básica, investigación aplicada y desarrollos experimentales5. La investigación básica se refiere a trabajos experimentales y/o teóricos destinados a obtener nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos o hechos observables, sin necesariamente pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Por su parte, la investigación aplicada se refiere a trabajos originales para adquirir nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico específico, es decir aplicación a un problema o campo específico. Del mismo modo, el desarrollo experimental trata con trabajos sistemáticos que aprovechan conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes (Ministerio de Economía de Chile, 2019). En la práctica, sin embargo, es muy difícil establecer claras líneas divisorias entre estos tres conceptos, a pesar del esfuerzo que se realiza por medio de diversos instrumentos de financiamiento para impulsar uno u otro tipo de investigación6.

La ejecución de estos recursos en proyectos de investigación tiene lugar en las universidades, en otros centros de investigación y en las empresas que utilizan recursos propios pero que a menudo también recurren a subsidios del Estado, diseñados para apoyar el desarrollo de la investigación. El gasto en I+D de las empresas ha exhibido en Chile más o menos el mismo comportamiento que el gasto realizado por universidades, a pesar de que en el último año, para el cual se han elaborado estadísticas basadas en una encuesta aplicada por el Ministerio de Economía de Chile (2017), se observa una caída de 11 % de los recursos totales aportados por las empresas, a la vez que un aumento de 5 % del gasto ejecutado por universidades, el cual depende fuertemente del subsidio directo que provee el Estado como una asignación a las instituciones universitarias más tradicionales.

Esto último también comprende los fondos concursables de financiamiento estatal provistos a través de CONICYT7 y otros organismos. El Ministerio de Economía (2019) atribuye la reducción de los recursos empleados en I+D durante los últimos años al retroceso del gasto efectuado por las empresas. De acuerdo con las cifras oficiales, a través de sus iniciativas y recursos directos, especialmente fondos concursables, el Estado provee el 47 % de los recursos dedicados a I+D. Sin embargo, el Estado contribuye al gasto realizado por las universidades en materia de investigación, que representa un total de 31.4 %, lo cual también incorpora recursos de instituciones privadas de educación superior, que financian sus programas de investigación con el apoyo además de instituciones extranjeras. Asimismo, un 1.7 % de los recursos dedicados a I+D provienen de instituciones privadas sin fines de lucro, mientras que las empresas alcanzan una representación de 31 % en el desembolso total en I+D8.

Esta situación refleja una escasa participación de la empresa en el financiamiento de I+D, lo cual contrasta con las economías de la OECD donde, por lo general, el gasto mayoritario lo llevan a cabo las empresas. Para tal propósito, sin embargo, cuentan con un conjunto de políticas que las incentivan a ello y que les aseguran poder mantener los resultados de la investigación para sus propios propósitos, a la vez que existen incentivos para una asociación entre empresas y universidades y otros centros de investigación para desarrollar proyectos conjuntos9. Tal relación es aún débil en Chile y pone de relieve la necesidad de mejorar el marco regulatorio para incentivar el mayor gasto de las empresas en I+D, tanto directo como indirecto, a través de instituciones de investigación.

Las patentes registradas anualmente en Chile (2018) alcanzan solo a 350 (World Bank) lejos de los miles que registran los países desarrollados año a año. También la productividad del trabajo en Chile es reducida, por la baja calificación de los recursos humanos, pero también por la ausencia de adecuado apoyo basado en I+D, elemento que la OECD ha destacado reiteradamente en sus informes sobre el caso chileno10. Esta combinación de baja productividad en materia de nuevo conocimiento y baja productividad laboral, en gran parte debido al desajuste de la educación respecto de los retos actuales, es una de las fuentes principales que han estancado el desarrollo económico de Chile y afectado negativamente la tasa de crecimiento económico.

Chile enfrenta serios desafíos en ámbitos que requerirían mayor atención por medio de innovaciones, aplicaciones de nueva tecnología y desarrollo de nuevos procesos. Hay problemas fundamentales en materia medio ambiental, por ejemplo, que el país ha estado intentando enfrentar proactivamente, un esfuerzo cuyo éxito demandaría la realización de más investigación aplicada y desarrollos experimentales. El monitoreo de situaciones de daño al medio ambiente puede muy bien mejorar a través de distintas aplicaciones derivadas de investigación tecnológica e inteligencia artificial, como lo muestra la situación de varios países. Lo mismo en cuanto al daño que causa como efecto colateral, el desarrollo de ciertas actividades productivas que ejercen externalidades negativas, muchas veces de modo descontrolado. En el caso del cultivo del salmón, por ejemplo, se escuchan en Chile muchas quejas sobre el daño que se causaría a otras especies y el daño ambiental general que se asocia a desechos y residuos. Pero se cuenta ya con una experiencia internacional en este tipo de cultivos que amerita el desarrollo de investigación aplicada en el país, la cual ya está teniendo lugar, pero necesita más recursos para acelerar los resultados. Lo mismo en cuestiones relativas a la mejor prestación que las empresas deben proveer a sus usuarios, sea en la producción de servicios propiamente, en lo cual la tecnología puede colaborar en forma decidida. Como ya es obvio, los intentos de «traspasar» directamente aplicaciones o desarrollos aplicados con éxito en otros países, a la realidad local, son a menudo infructuosos o limitados severamente en sus potencialidades, debido a la ausencia de una investigación que promueva una adaptación exitosa.

Читать дальше