El Universal Ilustrado: entre la alta literatura y las exigencias populistas

El magazine semanal, de todo un poco

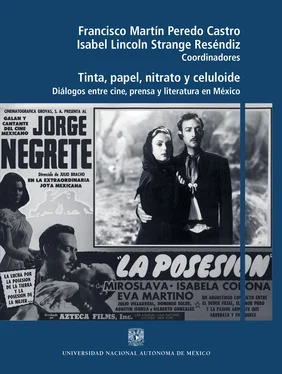

El Universal Ilustrado, magazine semanal fundado, junto con El Universal diario, por Félix Fulgencio Palavicini en 1917, al parecer con el objetivo de competir con la Revista de Revistas, que editaba el consorcio de periódicos dirigidos por el veterano Rafael Reyes Spíndola, y de seguir la línea del periodismo estadounidense de información y variedades, entretenimiento y literatura.

Desde su inicio, el semanario reunió varias de esas características propias de la nueva prensa industrial del siglo xx. En ella se encontraba diversión, asuntos novedosos de ciencia y arte, orientación para diversos tipos de ocupaciones y sectores sociales. Además de la diversidad de su oferta informativa, el semanario contó con la colaboración de veteranos que habían participado en la prensa de finales del siglo xix y principios del xx; escritores de renombre como Luis G. Urbina, Ramón de Valle Inclán, Amado Nervo. Pero a partir de 1920, con la llegada de Carlos Noriega Hope a la dirección del periódico, el semanario cobró nuevos bríos. Con su experiencia en el periodismo de la ciudad de Los Ángeles, California, y como dramaturgo y crítico de cine y teatro, imprimió un nuevo dinamismo a la revista, cambiando su diseño y dándole una imagen más “moderna”.17

El Universal Ilustrado siempre ofrecía algo novedoso y de interés para cualquier tipo de público en las áreas de danza, literatura, música, ciencia, espectáculos (cine, teatro y circo), deportes, sociedad, modas, entretenimiento, consejos para el hogar y la vida cotidiana…18

El teatro de revista, las modas femeninas, la fiesta brava, los deportes y hasta la carpa y el circo, alternaban con capítulos de la literatura universal y nacional. Sus portadas mostraban el perfil y el rostro de la mujer moderna, los típicos peinados de las “pelonas” de los años veinte y hasta actrices hollywoodenses en poses provocativas y semi desnudas. Pero los escritores de renombre cedieron al embrujo de la difusión “masiva” del momento, pues simplemente ése era el medio para seguir en el escenario. Noriega Hope promovió también la publicación de novela corta en el suplemento “La Novela Semanal”; sin embargo, se quejaba de los pocos escritores que cultivaban el género, ya que el dinamismo del periódico requería de textos cortos y atractivos para un público amplio. Las pocas revistas de élite literaria que aparecieron en la segunda mitad de los años veinte fueron efímeras, pues no había dinero para sostenerlas y tampoco existía un público amplio que las comprara. En ese terreno, el nuevo semanario en realidad no tenía competidores, a excepción de la revista de su tipo editada por Excélsior.19

La modernidad era tema constante en los periódicos, pero sus propios redactores se desconcertaban con las imágenes que las agencias de noticias hacían circular sobre modas extravagantes, peinados y novedades tecnológicas. En ocasiones, la ligereza de los contenidos provocaron algún comentario de reclamo de parte de sus lectores, que los llamaron frívolos y no con poca razón. Los motivos para obtener alguna línea de parte de personajes conocidos, ya fuera en la farándula, en el arte o en la política, rayaban en la fatuidad: preguntar al historiador Luis González Obregón, igual que a la bailarina del teatro Lírico, Alicia Murillo, o al músico Manuel M. Ponce, “¿Cuál ha sido su mejor regalo de Reyes?”. No cabía duda de que los tiempos habían cambiado, pues en su infancia, decía González Obregón, no se acostumbraba recibir regalos en 6 de enero…Y tampoco, habría que añadir, hacer tal tipo de preguntas a la gente de letras. Pero en medio de tales ligerezas, aparecía también alguna obra de la literatura francesa, o de algún autor nacional que se ocupaba del pasado indígena, como José Juan Tablada, o los versos de Xavier Villaurrutia y la obra de algún joven desconocido autor, como Xavier Icaza con su novela “La Hacienda”. El semanario aprovechaba toda ocasión para captar lectores y lo consiguió al hacer suya la polémica por la novela Los de abajo.

Las propias divisiones entre caudillos revolucionarios dieron un margen a la libertad de prensa. De acuerdo con Daniel Cosío Villegas, esto le permitió a los diarios hacer su papel de foro sin atacar algún bando en particular.20 Pero tratándose de discusión literaria, los bandos se explayaron en defensa de sus posiciones particulares. Querella que continuaría hasta mitad de la siguiente década. Mientras tanto, el diarismo “moderno” ganaba con las polémicas públicas y las novelas que despertaban el asombro de los jefes revolucionarios.

Los detractores de la obra

Diferencias y debilidades en el estilo de Azuela desataron los ataques a Los de abajo. Los eruditos esperaban tal vez un análisis concienzudo del movimiento armado, y los nostálgicos una romántica visión de la lucha por la libertad. El lenguaje que se proponía retratar Azuela y los motivos de los implicados en la lucha, fueron como un balde de agua fría en la cara de los intelectuales y de los jefes de la Revolución. Sin embargo, pocos se atrevieron a expresar públicamente su malestar con la novela recién publicada en 1924 en El Universal Ilustrado. El silencio de muchos fue también la respuesta inconforme acerca de la obra. Por su parte, el semanario se jactaba del gran éxito obtenido por Azuela entre sus lectores; cosa que no tenía cómo comprobar, pero tenía el espacio público para decirlo y nadie se atrevía a refutarlo.

Entre los que no pudieron contener su descontento estuvo el escritor y diplomático Victoriano Salado Álvarez. Dice de él José Luis Martínez que la Revolución le fue como su “bestia negra”. Los revolucionarios fueron los destructores de lo que había sido “su mundo” en el porfiriato. Y no sólo para Salado Álvarez, sino para la mayor parte del grupo de intelectuales destacados antes de 1910. Muchos de ellos salieron del país entre 1912 y 1915 y poco a poco fueron reingresando con la venia de Carranza; varios no volvieron a México. Para todos ellos, de cierta manera, la Revolución fue la causa de la destrucción de sus familias y la vida tranquila que les permitió el gobierno de Díaz.

Pero Salado Álvarez se horrorizó en especial del lenguaje y el “estilo” de Azuela. El maestro de la cátedra de lengua castellana en la Nacional Preparatoria y autor de las Minucias del lenguaje no podía aceptar semejante irreverencia al lenguaje “gramaticalmente correcto”. El señorito que se firmaba con el seudónimo de Don Querubín de la Ronda debe haber abominado de aquello que se hacía llamar “novela” de la revolución. En el propio Universal matutino publicó su artículo atacando la primera entrega que el periodo había publicado del trabajo del señor Mariano Azuela. Sorprendido de que el diario diera espacio a alguien que “desconoce la gramática”, señalaba la abundancia de faltas de ortografía (puntuación sobre todo) y de sintaxis, y alardeaba de conocer el habla popular del pueblo cuando mostraba claras contradicciones en sus diálogos y descripciones de los personajes.21

En otras críticas menos corrosivas, años después, se intentaba redimir la obra por su valor de testimonio popular. Rafael Heliodoro Valle, en sus reseñas bibliográficas de la revista Letras de México, se refería a las novelas de la Revolución, hijas de Los de abajo, como descripciones con “economía de medios” como su más evidente cualidad. “Son cuadros certeros, compuestos rápidamente”, en lo cual no se equivocaba. Pero al mismo tiempo su cualidad dinámica limitaba la profundidad del relato. Al parecer esta cualidad no se la proponía el autor, según Heliodoro Valle, y se quedaba en la superficie de los personajes.22 Más tarde, cuando la novela fue aceptada como primigenia de las que harían suyo el tema y los testimonios sobre la Revolución mexicana, se diría que en realidad se trataba de cuadros o estampas de la Revolución.

Читать дальше