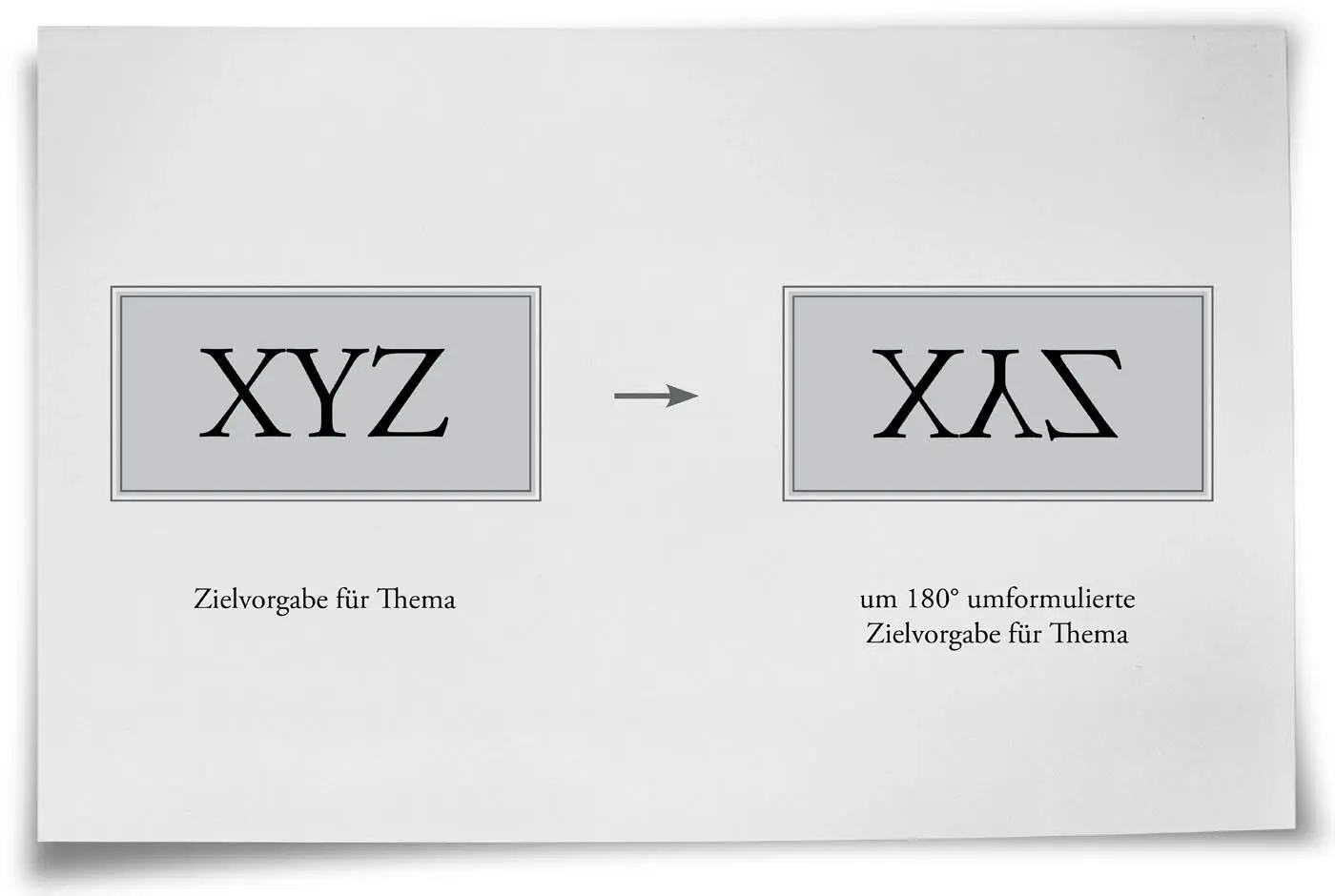

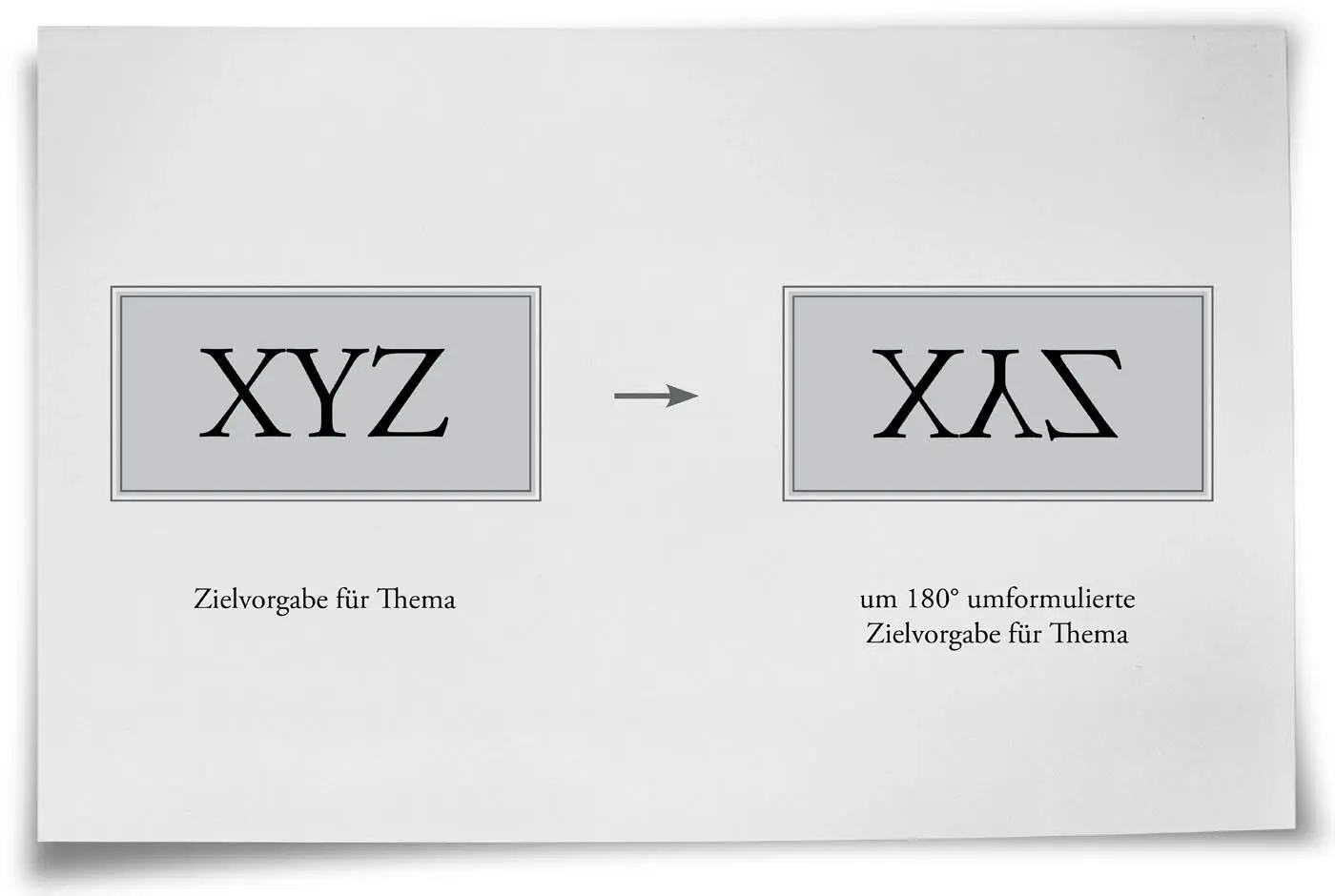

Hier wird die ursprüngliche Aufgabenstellung ins komplette Gegenteil verkehrt. Diese Technik macht sich die Eigenart des Menschen zu Nutze, Negatives schneller zu erfassen als Positives.

Das Problem wird um 180° umformuliert. Ein hilfreicher Gedanke dabei ist: „Was müssen wir tun, um genau das Gegenteil zu erreichen?“

Die Ergebnisse können nun entweder als Hilfestellung für die weitere Entwicklung der Elemente genutzt werden oder man kann die negierte Umformulierung nutzen, um das Ziel des Gottesdienstes zu erreichen.

Diese Technik kann man auch in anderen Brainstorming-Variationen mit einfließen lassen.

Beispiel:

Thema/Keymessage: Vertraue Gott, indem du dich in Gottes Nähe begibst und dort gesegnet wirst .

Bei der Kopfstandtechnik wird dies umformuliert: Vertraue Gott nicht, suche nicht seine Nähe und du wirst auch nicht gesegnet. Mit dieser neuen Vorgabe geht man weiter ins Brainstorming. Wie kann man kreativ ausdrücken, wenn man jemand nicht vertraut? Wie sieht es aus, wenn man das Weite von einer Person sucht?

Begrifflich und als Arbeitsmittel wurde das Mind Mapping von dem britischen Psychologen Tony Buzan eingeführt.

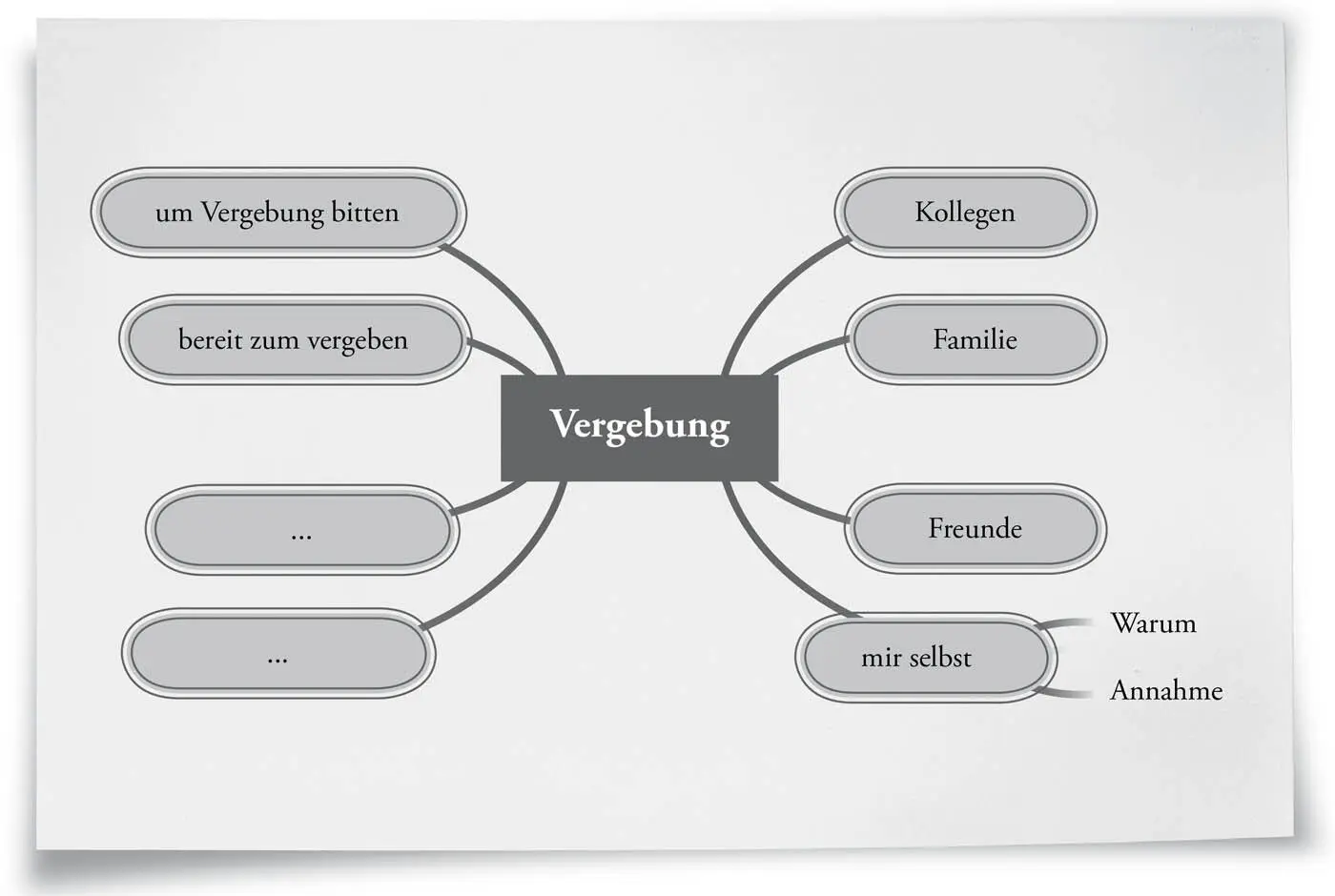

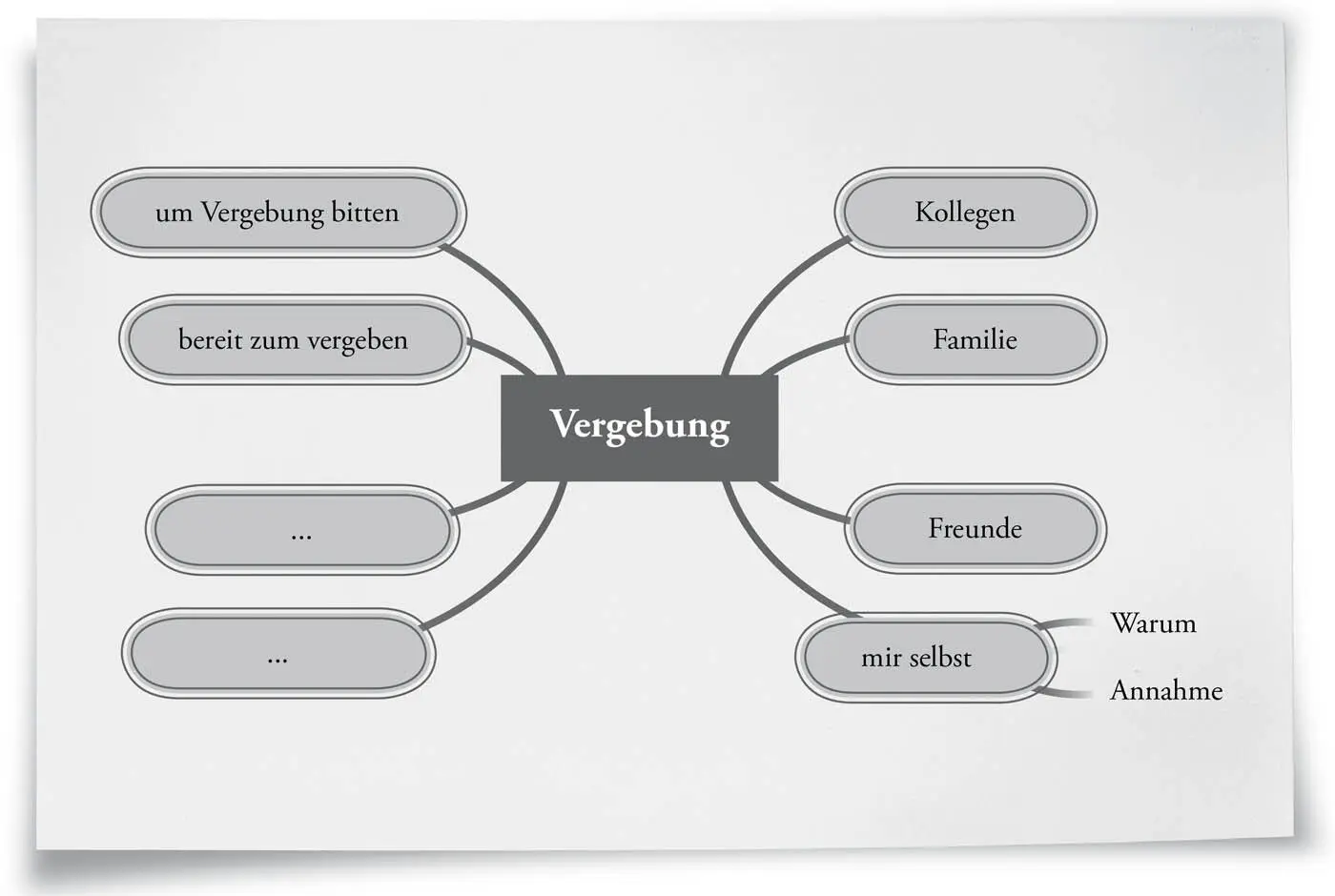

Bei dieser Technik wird das Thema auf einen großen Bogen Papier geschrieben. Anschließend werden Ideen und Themen, die damit in Verbindung stehen, gesucht, aufgeschrieben und Verbindungen dazu gezeichnet. So können die von dem Thema ableitenden Hauptgedanken auf dickeren Hauptlinien gezeichnet werden. Aus diesen wiederum gehen weitere Ideen und Gedanken hervor. Diese Vorgehensweise entspricht dem natürlichen Denkmuster.

Durch die visualisierte Darstellung der Ideen und den jeweiligen Bezug erhält man eine gute Übersicht und gleichzeitig eine Gliederung des Themas.

Beispiel:

Thema Vergebung .

Abzweigung: Familie, Vater, Mutter, Freunde, Kollegen usw. Abzweigung: sich selbst, warum, Annahme usw .

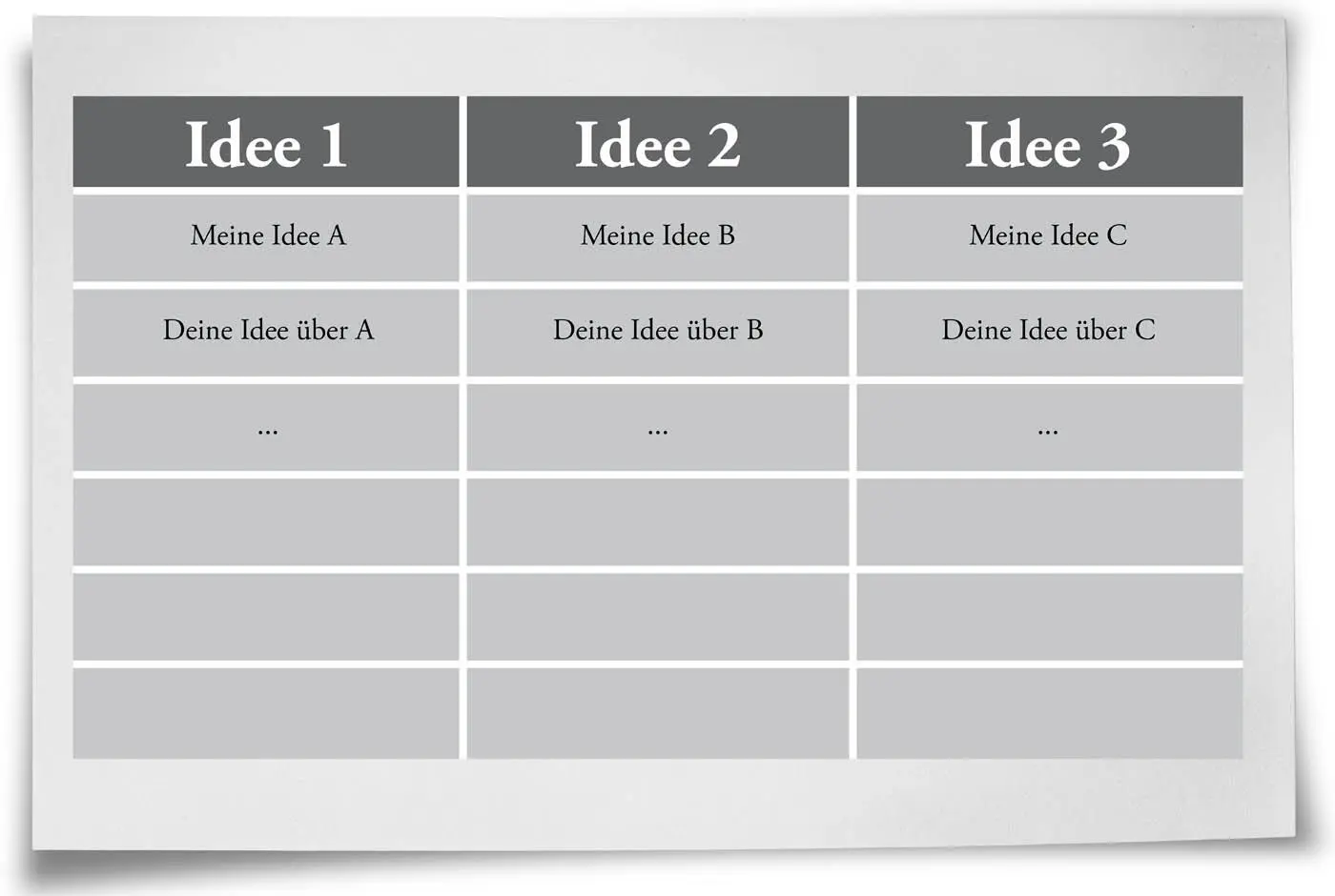

635-Methode/Brainwriting Pool

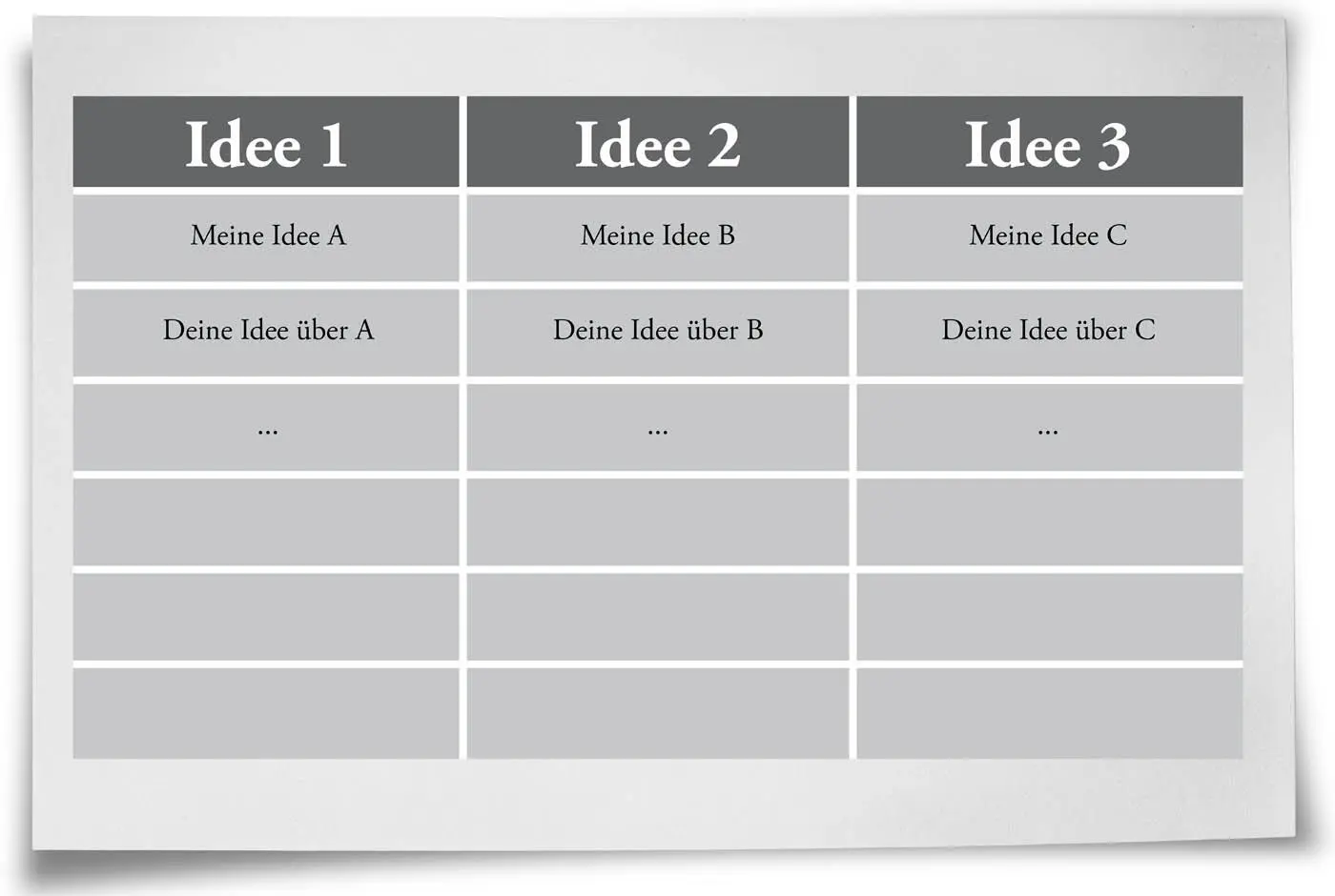

Bei Anwendung der Methode 635 erhalten sechs Teilnehmer ein jeweils gleich großes Blatt Papier. Dieses wird mit drei Spalten und sechs Zeilen in 18 Kästchen aufgeteilt. Jeder Teilnehmer wird aufgefordert, in der ersten Zeile drei Ideen (je Spalte eine) zu formulieren. Jedes Blatt wird nach angemessener Zeit – je nach Schwierigkeitsgrad der Problemstellung etwa drei bis fünf Minuten – von allen gleichzeitig, im Uhrzeigersinn weitergereicht. Der Nächste soll versuchen, die bereits genannten Ideen aufzugreifen, zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Man kann diese Methode auch mit weniger Personen durchführen. Anschließend werden die Ideen besprochen, sortiert und auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft.

Eine Variante ist das „Brainwriting-Pool“. Dazu liegen Karten auf dem Tisch, auf denen die Teilnehmer jeweils eine Idee vermerken. Anschließend geben sie diese Karte an ihren rechten Nachbarn, der diese ergänzt, erweitert oder, aufgrund des Schreibens seiner eigenen Karte, ungelesen weiter reicht. Erhält man seine Karte zurück, wird diese auf einen Stapel gesammelt. So erhält man einen Ideen-Pool, den man anschließend auswerten kann. Vertiefend können noch Karten aus dem Pool gezogen und diese ergänzt werden.

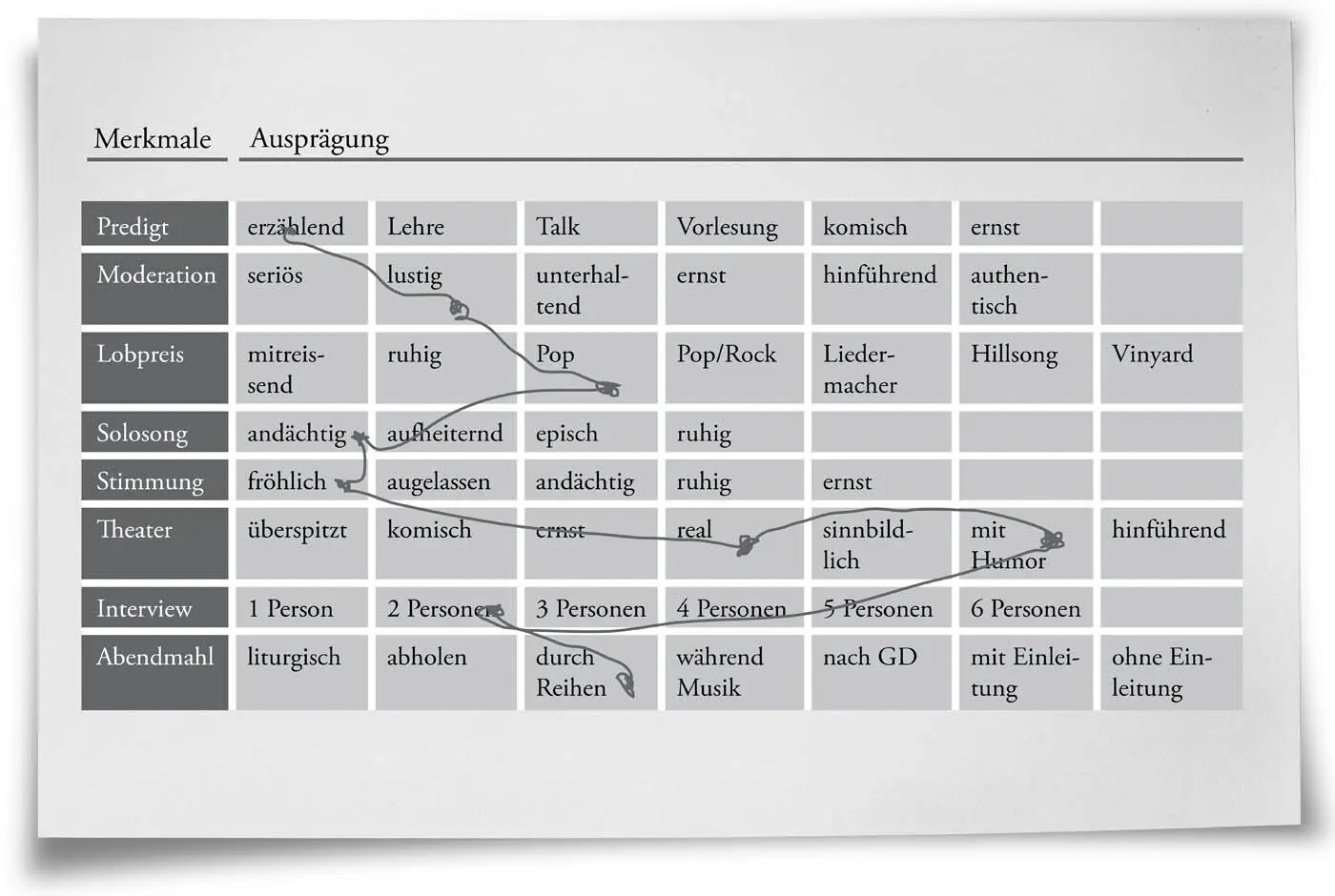

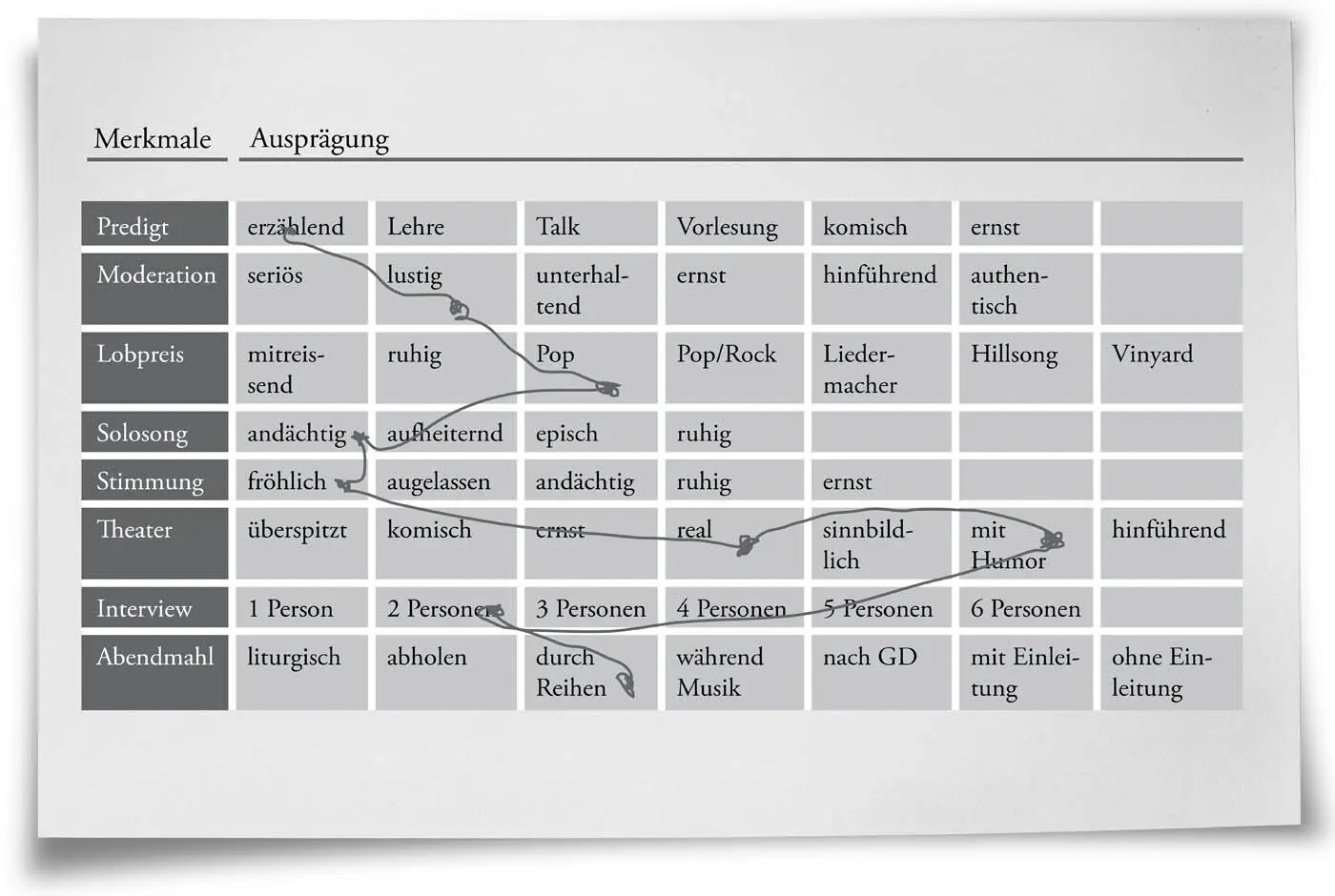

Der morphologische Kasten ist eine systematisch heuristische Kreativitätstechnik nach dem Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky (1898–1974).

Für eine Fragestellung werden die bestimmenden Merkmale (auch Attribute, Faktoren, Parameter, Dimensionen genannt) festgelegt und untereinander geschrieben. Bei dem Beispiel in der Grafik sind es verschiedene Elemente in einem Gottesdienst. Dann werden alle möglichen Ausprägungen des jeweiligen Merkmals rechts daneben geschrieben. Danach wird aus jeder Zeile eine Ausprägung des Merkmals gewählt, wodurch eine Kombination von Ausprägungen entsteht (siehe Beispiel). Auch innerhalb kreativer Elemente kann so für deren Entwicklung vorgegangen werden.

Beispiel: Videoclip

Merkmale: Kamera, Licht, Ton, Musik, Art usw. Ausprägungen für die Merkmale benennen und anschließend einzeln/gemeinsam die Auswahl begrenzen .

Durch diese Technik entsteht eine Übersicht von verschiedenen Möglichkeiten, die man so gezielt auswählen kann. Dieser Auswahlprozess kann mehrmals durchgeführt werden. Mit den entstandenen Kombinationen von Ausprägungen können weitere Ideen entwickelt werden.

Die Walt-Disney-Methode ist eine Kreativitäts-Methode auf der Basis eines Rollenspiels. Aufgrund der verschiedenen Rollenvorgaben wird das Problem oder die Idee betrachtet und weiterentwickelt.

Als Kreativitäts-Methode funktioniert die Walt-Disney-Methode am besten mit vier statt nur der offiziellen ersten drei Rollen:

• Träumer (Visionär, Ideenlieferant)

• Realist (Realist, Macher)

• Kritiker (Qualitäts-Manager, Fragensteller)

• Neutrale (Beobachter, Berater)

Es werden vier Stühle mit den jeweiligen Rollen benannt. Nachdem das Problem oder die Idee genannt wurde, begeben sich die Personen auf die jeweiligen Stühle und nehmen deren Merkmale an. Im Gespräch werden nun Lösungsansätze besprochen und Ergebnisse sortiert. Steht ein erster Standpunkt fest, werden die Rollen getauscht und man bespricht die Vorgaben erneut, bis ein guter Entwicklungsstand erreicht ist.

siehe auch Brainstorming: Denkhüte

siehe auch Brainstorming: Denkhüte

Eine Variante der Disney Methode sind die „Denkhüte“ von Eduard de Bono. In dieser Variante gibt es sechs verschiedene Rollen, die die Teilnehmer abwechselnd einnehmen. Den Teilnehmern wird entsprechend der Art, in der sie denken sollen, ein Hut bzw. Armband oder Tischkärtchen in der zugehörigen Farbe gegeben. Diese Farbe repräsentiert die jeweilige Rolle mit den entsprechenden Attributen.

• weiß : analytisches, objektives Denken, es geht um Tatsachen und deren Umsetzbarkeit (Das weiße Blatt)

• rot : emotionales, subjektives Denken, Gefühle und Meinungen (Feuer und Wärme)

• schwarz : kritisches Denken, Risikobetrachtung, Probleme, Skepsis, Kritik (Schwarzmalerei)

• gelb : optimistisches, spekulatives Denken, Best-Case-Szenario (Sonnenschein)

• grün : kreatives, assoziatives Denken, neue Ideen, Kreativität, konstruktiv (Wachstum)

• blau : ordnendes, moderierendes Denken, Prozessüberblick, „Big Picture“ (Der blaue Himmel)

Читать дальше

siehe auch Brainstorming: Denkhüte

siehe auch Brainstorming: Denkhüte