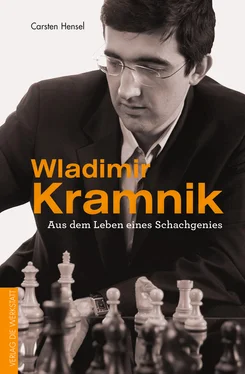

Die nachfolgende Erzählung soll den Menschen Wladimir Kramnik vorstellen und legt dabei gleichzeitig Priorität auf die Geschehnisse während seiner Zeit als Schachweltmeister. Es ist die erste Biografie, die nach dem Gewinn seines WM-Titels gegen Garri Kasparow veröffentlicht wird. Dazu hat Wladimir ganz wesentlich beigetragen. Die Arbeit erleichterten mir Notizen, die ich mir während seiner großen Wettkämpfe gemacht hatte. Mit einigen Jahren Abstand neigt jeder Mensch zu gewissen Verklärungen. Deshalb habe ich mich bemüht, Kramniks und meine Sichtweisen nahe am jeweiligen Geschehen einfließen zu lassen. Dazu dienten mir ein Dutzend Aktenordner, Aufzeichnungen in meinen Terminkalendern sowie Interviews und Stellungnahmen, die Kramnik zum entsprechenden Zeitpunkt gegeben hatte.

Wladimir Kramnik kommentiert zum Ende eines jeden Kapitels im Rahmen eines Rückblicks die wichtigsten Partien an den Schlüsselstellen seiner Karriere selbst. Damit wird seine aktuelle Sichtweise auf die Geschichte ebenfalls gewürdigt. Bei den schachlichen Kommentaren handelt es sich nicht um die in der Turnierszene gängige, tiefgründige Analyse möglicher Varianten. In diesem Buch geht es vielmehr darum, der Gefühlswelt des 14. Weltmeisters während der Höhepunkte seiner einzigartigen Karriere gerecht zu werden.

Am Ende des Buches befindet sich ein ausführlicher Chronikteil. Hier werden unter anderem sämtliche WM-Partien Kramniks, die er in den Jahren 2000 bis 2008 spielte, aufgeführt. Zu allen bisherigen klassischen Weltmeistern der Schachgeschichte gibt es zudem Informationen, die wesentlich auf den fachlichen Einschätzungen Wladimirs basieren.

Wladimir Kramnik und mir wäre es eine große Genugtuung, wenn sich der ein oder andere Leser durch dieses Buch dem herrlichsten aller Spiele zuwenden würde. Bei der weiteren Lektüre sowie dem geduldigen Studium vieler wunderbarer Partien des 14. Weltmeisters der Schachgeschichte wünsche ich viel Freude.

Carsten Hensel, Dortmund, Januar 2018

»Under The Sun/Every Day Comes And Goes« Black Sabbath (1972)

Von Schachgenies und schönen Künsten

1

1

Für jeden Menschen, der sich wirklich eingehend mit dem Schachspiel beschäftigt, stellen sich irgendwann die Fragen: Was ist das Besondere am Schach? Warum ist dieses Spiel eigentlich so außergewöhnlich attraktiv und zeitlos? Und warum lässt es mich nicht mehr los?

Für den einen ist es Sport, und er sieht den Sieg im Wettkampf als seine größte Erfüllung. Ein anderer legt Priorität auf die analytische, ja wissenschaftliche Seite des Spiels. Der nächste liebt die Schönheit und die zuweilen unergründliche Tiefe, die in Partien auf höchstem Niveau liegen kann. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Schachliebhabern geht psychologisch an die Sache heran. Sie untersuchen die Partieführung der großen Meister auf deren Charaktereigenschaften und ziehen ihre Schlüsse. Nicht wenige Spieler sehen im Schachspiel einen Krieg zweier sich gegenüberstehender Armeen und fühlen sich wie Feldherren während ihrer Partien. Wieder andere definieren das strategische Brettspiel als kreative Ausdrucksform eines Individuums, also Kunst. Und dann gibt es die große Gruppe der Sammler, die sich für Schachliteratur, Schachfiguren oder Briefmarken mit den entsprechenden Motiven interessieren.

Genau in dieser Vielfalt liegt ein Erfolgsschlüssel dieses Spiels, das wir in der Schachwelt so sehr lieben. Für diejenigen, die noch nicht oder nur wenig mit Schach in Berührung gekommen sind, zitiere ich Stefan Zweig. Der Österreicher hat vor seinem Tod 1942 die Schachnovelle geschrieben. Es wurde sein letztes und gleichzeitig berühmtestes Werk. Hierin findet sich auf die Frage nach der Attraktivität des Spiels die folgende – und wie ich finde – treffendste aller Antworten:

»Ich hatte in meinem Leben noch nie Gelegenheit gehabt, die persönliche Bekanntschaft eines Schachmeisters zu machen, und je mehr ich mich jetzt bemühte, mir einen solchen Typus zu personifizieren, um so unvorstellbarer schien mir eine Gehirntätigkeit, die ein ganzes Leben lang ausschließlich um einen Raum von vierundsechzig schwarzen und weißen Feldern rotiert. Ich wusste wohl aus eigener Erfahrung um die geheimnisvolle Attraktion des ›königlichen Spiels‹, dieses einzigen unter allen Spielen, die der Mensch ersonnen, das sich souverän jeder Tyrannis des Zufalls entzieht und seine Siegespalmen einzig dem Geist oder vielmehr einer bestimmten Form geistiger Begabung zuteilt. Aber macht man sich nicht bereits einer beleidigenden Einschränkung schuldig, indem man Schach ein Spiel nennt? Ist es nicht auch eine Wissenschaft, eine Kunst, schwebend zwischen diesen Kategorien wie der Sarg Mohammeds zwischen Himmel und Erde, eine einmalige Bindung aller Gegensatzpaare; uralt und doch ewig neu, mechanisch in der Anlage und doch nur wirksam durch Phantasie, begrenzt in geometrisch starrem Raum und dabei unbegrenzt in seinen Kombinationen, ständig sich entwickelnd und doch steril, ein Denken, das zu nichts führt, eine Mathematik, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke, eine Architektur ohne Substanz und nichtsdestominder erwiesenermaßen dauerhafter in seinem Sein und Dasein als alle Bücher und Werke, das einzige Spiel, das allen Völkern und allen Zeiten zugehört und von dem niemand weiß, welcher Gott es auf die Erde gebracht, um die Langeweile zu töten, die Sinne zu schärfen, die Seele zu spannen. Wo ist bei ihm Anfang und wo das Ende? Jedes Kind kann seine ersten Regeln erlernen, jeder Stümper sich in ihm versuchen, und doch vermag es innerhalb dieses unveränderbar engen Quadrats eine besondere Spezies von Meistern zu erzeugen, unvergleichbar allen anderen, Menschen mit einer einzig dem Schach zu bestimmten Begabung, spezifische Genies, in denen Vision, Geduld und Technik in einer ebenso genau bestimmten Verteilung wirksam sind wie im Mathematiker, im Dichter, im Musiker, und nur in anderer Schichtung und Bindung.«

Wladimir Borissowitsch Kramnik ist ein solches Schachgenie, ausgestattet mit begnadetem Potenzial und Talent. Er ist oft unterschätzt worden, selbst in seiner Zeit als Weltmeister. Ganz bewusst und vornehmlich von Leuten, die ihn wegen seiner Stärke fürchteten und schaden wollten. Diejenigen Großmeister aber, die sein Spiel und seine Fähigkeiten objektiv beurteilen, zählen ihn zu den innovativsten und spielstärksten Schachmeistern aller Zeiten.

Dabei stehen für den bescheidenen Russen seine unzweifelhaft großen sportlichen Erfolge nicht immer im Vordergrund. Der Fokus bei der Beurteilung seines eigenen Spiels liegt vielmehr in der Tiefe und der Schönheit des Prozesses selbst. Kaum jemand vor ihm hat so viele fantastische Partien gespielt, die zu den schönsten und tiefgründigsten aller Zeiten zählen. Kramniks Triebfeder, Schach zu spielen, ist die Kunst, die Kreativität, die aus dem Spiel entsteht. Typen mit einem solchen Zugang zum Spiel sind in der Regel wenig erfolgreich. Sie neigen etwa zur Kreation von Schachkompositionen, sind aber im Wettkampfschach kaum konkurrenzfähig.

Natürlich ist Wladimir Kramnik trotz allem in allererster Linie ein professioneller Schachspieler. In seinen großen Duellen musste er, trotz seines wenig ergebnisorientierten Naturells, oftmals bedingungslos auf Sieg spielen. Wenn es sein musste, war er ein gewaltiger Kämpfer. Prinzipiell ist Wladimirs Motivation jedoch eine ganz andere, denn für ihn ist Schach nicht in erster Linie Sport. Nicht umsonst hat sich sein Image als Bohemien und Künstler in einer breiten Öffentlichkeit etabliert.

Diesem Wesen entsprechend, verfügt er nicht über den höchsten Level an Energie in einem Wettkampf. Zumindest, wenn man ihn mit Weltmeistern wie Bobby Fischer oder Garri Kasparow vergleichen möchte. Wladimir ist auch nicht der Mensch, der sich unbedingt vermarkten oder vor einem großen Publikum exponieren muss. Im Gegenteil: Der Mann ist ziemlich prinzipiell in dem, was er tut, und dies soll doch bitte schön der Sache dienen. Diese Sache wiederum ist für ihn das Schachspiel, in dem er sich auf der endlosen Suche nach Wahrheit und Schönheit befindet.

Читать дальше

1

1