Asimismo, el término “Cristiada” se ha generalizado con la difusión de la obra de Meyer, aunque vale la pena reflexionar acerca de su origen, ya que aparece en varios testimonios de personas que vivieron la guerra, y que con toda seguridad no conocieron la obra de este investigador francés. Este término también ha sido cuestionado recientemente por algunos académicos. Moisés González Navarro y Francisco Barbosa hablan adecuadamente de “rebelión cristera”, en tanto que para Alicia Puente se trata de un movimiento popular; pero esto es parte de otro debate entre académicos, que por el momento dejo pendiente.

1Benito Pérez Galdós, Ángel Guerra , pról. de Emilia Pardo Bazán, México, Porrúa, “Sepan Cuántos”, 1985, pp. 12-15.

2Antonio Rubial García, La santidad controvertida , México, unam/fce, 1999, p. 21.

3Éste es el nombre a uno de los capítulos finales de la obra monumental de Paul Ricoeur, Tiempo y narración , 3 vols., México, Siglo xxi, 1995, 1996.

4Gilberto Giménez (comp.), “Introducción”, en La teoría y el análisis de la cultura , Guadalajara, sep/Comecso/Universidad de Guadalajara, 1988.

5 Klaus B. Jensen, Humanistic Scholarship as Qualitative Science: Contributions to Mass Communication Research , Nueva York, Routledge, 1991.

6Hans Georg Gadamer, Verdad y método , vol. i, Salamanca, Sígueme, 5a ed., 1993, pp. 360-361.

7Paul Ricoeur, “Mímesis iii”, en Paul Ricoeur, Tiempo y narración , vol. i, Configuración del tiempo en el relato histórico , op. cit., cap. iii.

I. La guerra cristera a través de sus discursos

CAPÍTULO 1.

El lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica

Lo que llena nuestra conciencia histórica es siempre una multitud de voces en las que resuena el eco del pasado. Sólo en la multitud de tales voces el pasado es presente: esto constituye la esencia de la tradición de la que formamos ya parte y en la que queremos tomar parte. En la propia historia moderna, la investigación no es sólo búsqueda, sino también transmisión de tradición.

Hans Georg Gadamer1

¿Por qué la revolución cristera?

Los grandes testimonios son aquellos en que la vida es intersectada por las convulsiones de la historia.

Georg Lukács2

Más de un siglo de la historia de nuestro país estuvo marcado por las difíciles relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. De este periodo, los años más álgidos fueron sin duda los de 1926-1929. La guerra cristera, como todo conflicto, tuvo un periodo de gestación y otro de conclusión que rebasa con mucho los años del movimiento armado.

Este conflicto, que involucró a las dos instituciones más importantes, la Iglesia católica y el Estado, tuvo su origen durante la segunda mitad del siglo xix, cuando el gobierno del presidente Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma para institucionalizar la separación de poderes y fortalecer al Estado mexicano. El proceso legislativo de la reforma liberal tenía como metas:

1 La desamortización de la propiedad corporativa, especialmente la eclesiástica, con el fin de poner en circulación recursos que no eran debidamente explotados.

2 Nacionalizar los bienes eclesiásticos para desarticular el poderío económico y político del clero.

3 Separar al Estado de la Iglesia.

4 Ejercer el dominio estatal sobre la población mediante su registro, y

5 Suprimir los fueros eclesiásticos y militares.3

La primera respuesta de las corporaciones religiosas fue manifestarse en contra de estas medidas —sobre todo las relativas a la venta de sus propiedades y a la amortización de sus capitales, por considerar que afectaban el patrimonio de la Iglesia—, pero hubo otro aspecto alrededor del cual movilizaron a los fieles católicos: el establecimiento de la libertad de cultos, estipulado en el artículo 15 en la Constitución del 5 de febrero de 1857.

La inconformidad del clero mexicano fue avalada por las declaraciones del papa Pío ix en contra de la legislación reformista y el proyecto de constitución mexicana, lo que propició que algunos obispos decretaran ilícitos “que los católicos juraran obediencia a la Constitución, indicando que quienes lo hicieran no podían recibir los sacramentos si antes no se retractaban públicamente”.4

Aunque la batalla parecía perdida para la Iglesia católica, durante el régimen porfirista se establecieron relaciones cordiales y la aplicación de la ley se mantuvo en suspenso. Fue en este contexto, durante las primeras décadas del siglo xx, cuando la Iglesia católica promovió la organización de la sociedad civil como parte de su apostolado, con la infraestructura y los postulados de la encíclica Rerum Novarum . A través de estas organizaciones parroquiales y gremiales se formaron destacados cuadros dirigentes quienes, llegado el momento en 1926, condujeron el levantamiento armado del pueblo.

Para la generación que vivió esta época de cambios profundos, era impensable abstenerse. Participar en la Cristiada significó ser partícipe de los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia nacional; fueron arrastrados por las aguas caudalosas del río revuelto en que estaba convertida nuestra nación. Fue, para los jóvenes de ese tiempo —porque así se manejó en el discurso del Episcopado mexicano—, un acto de conciencia. La defensa de la fe y de la libertad de culto, que desde su perspectiva se veía amenazada por el gobierno de Calles, era considerada una misión a la cual se estaba predestinado. Por eso tomaron las armas y por eso, en algunas regiones, sobre todo las más conservadoras, se estuvo de acuerdo con los arreglos entre las cúpulas a pesar de no haber tenido claro en qué consistían.

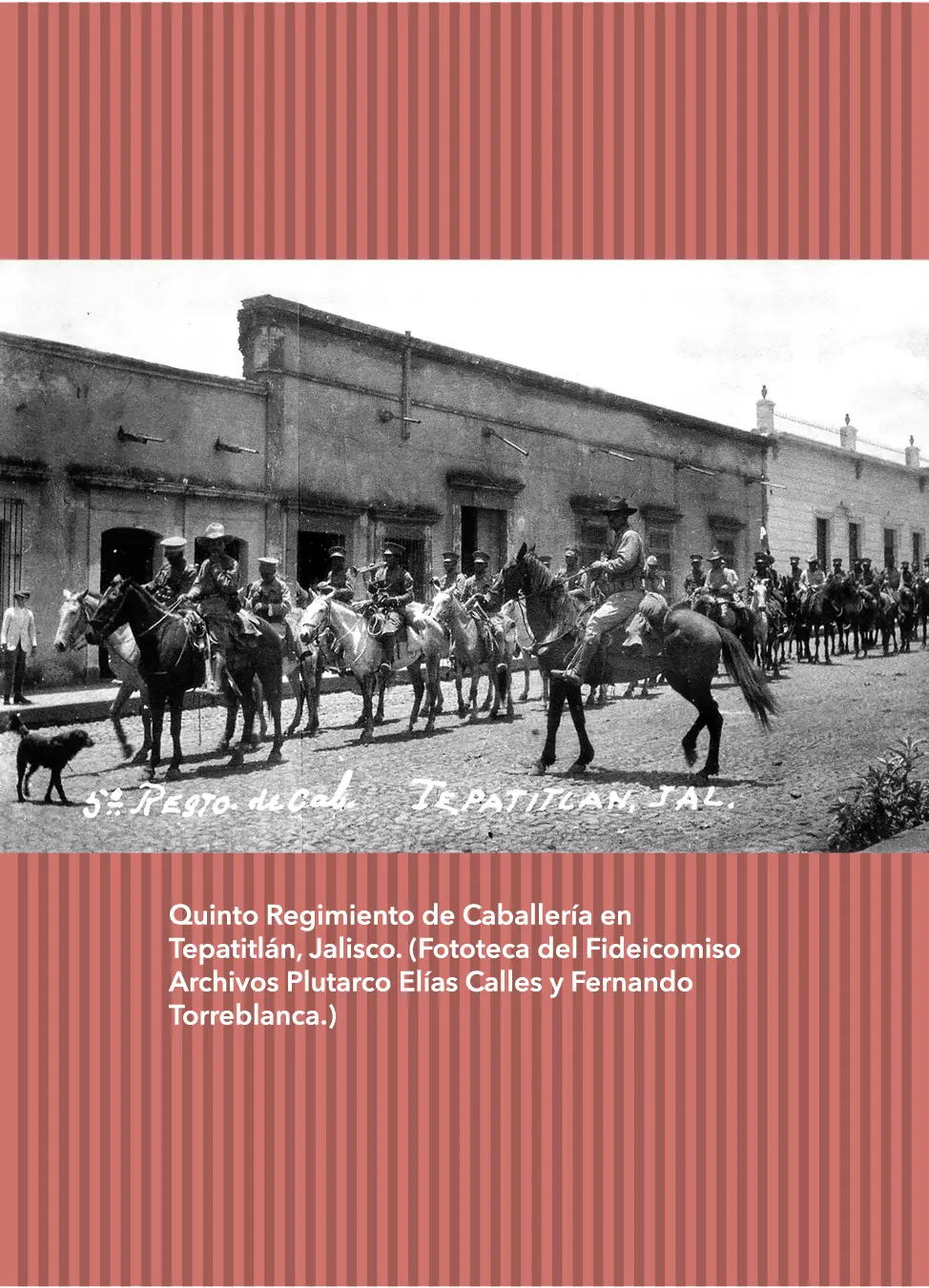

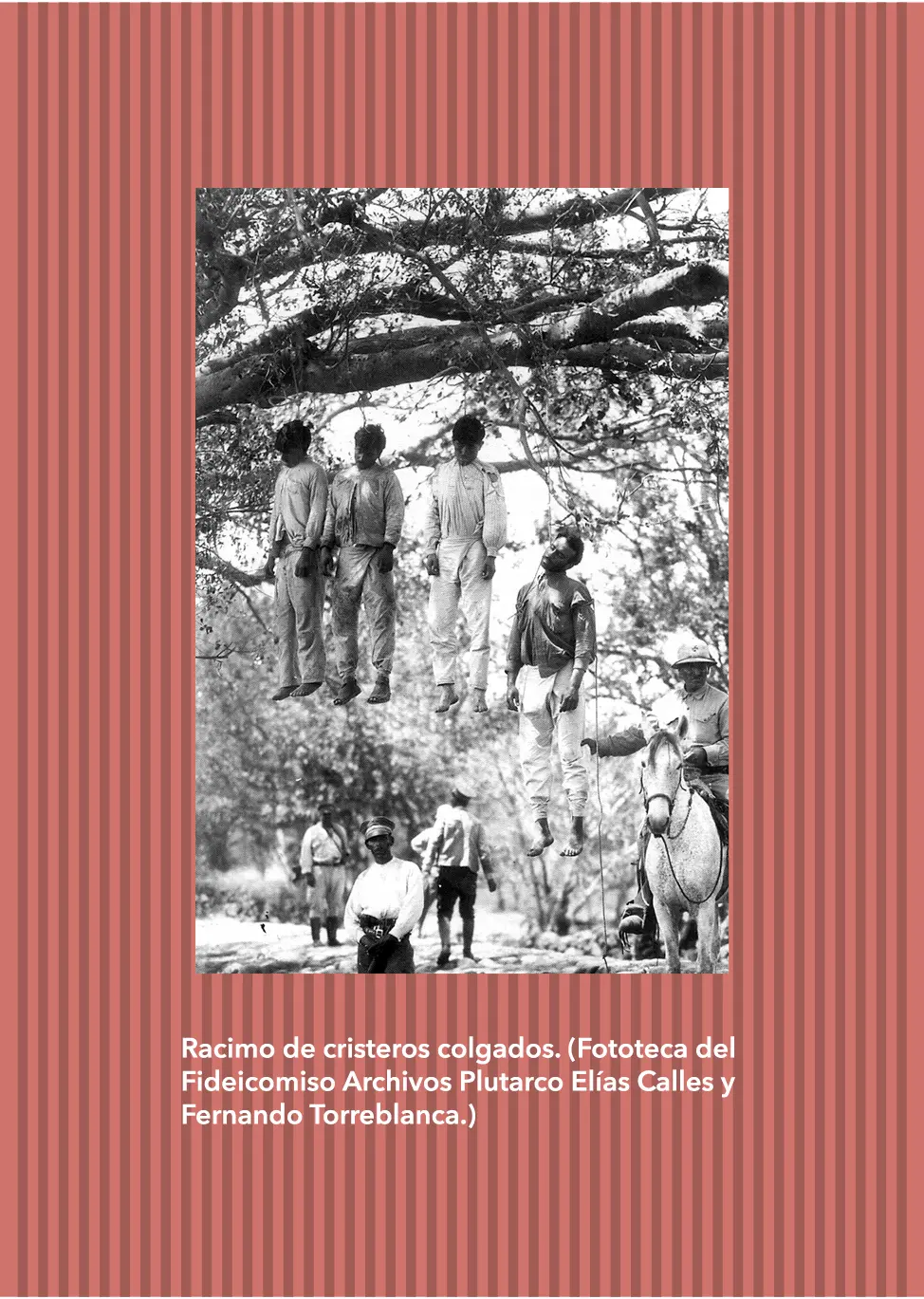

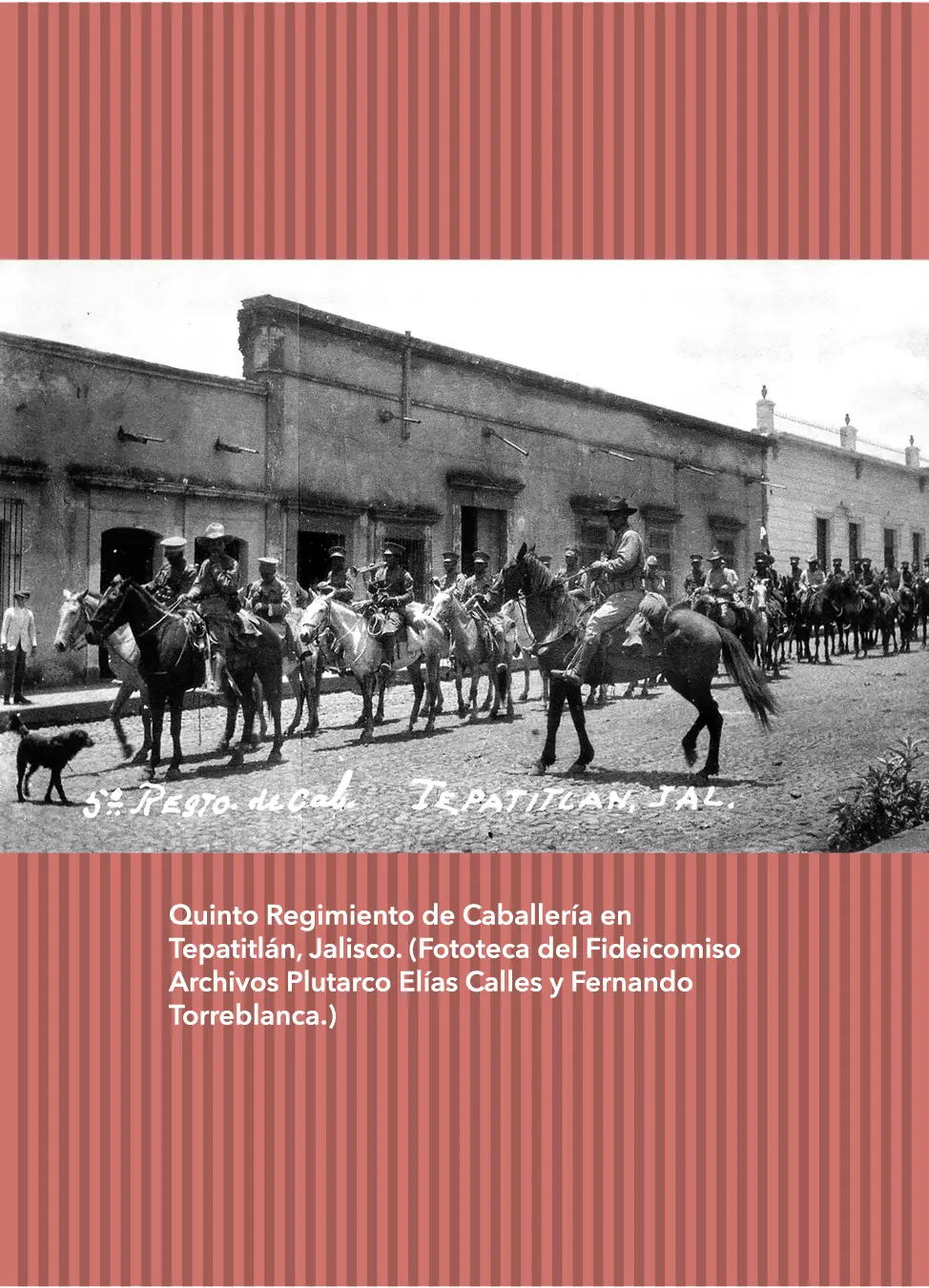

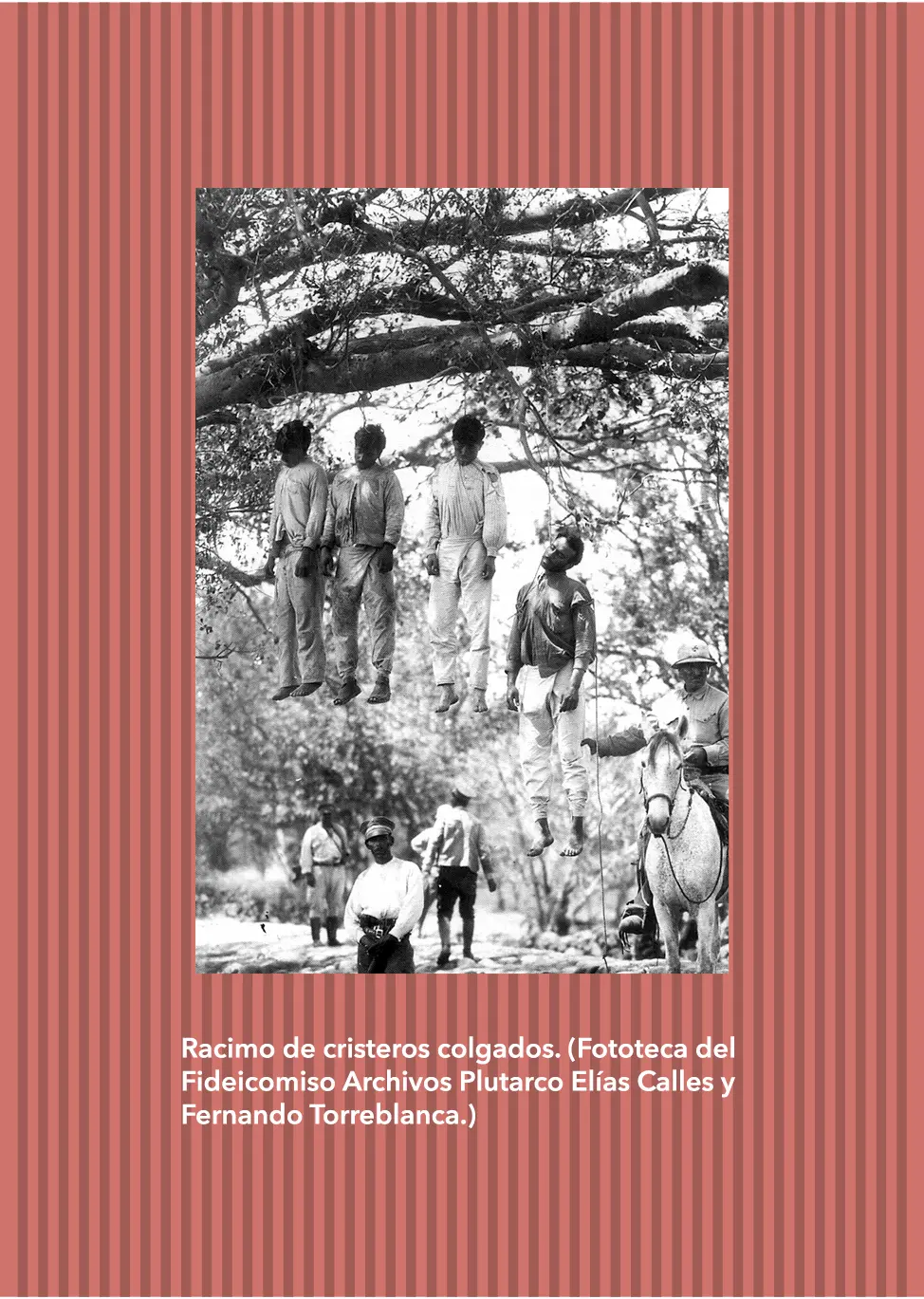

La guerra cristera fue una lucha desigual y fratricida que alcanzó a cubrir tres cuartas partes del territorio nacional, con 50 mil creyentes levantados en armas, además del apoyo logístico que se les brindaba en ciudades y pueblos. La resolución formal del conflicto se dio, como ya es conocido, con los arreglos entre el gobierno de Emilio Portes Gil y, por parte del Episcopado mexicano, el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, a espaldas de los insurrectos. Esto significó, para muchos combatientes cristeros convencidos, una traición; la mayoría entregó las armas obedeciendo las órdenes de la jerarquía católica, y otros, los menos, continuaron en la lucha. Quienes permanecieron, aun sin el respaldo institucional, estaban todavía convencidos de sus posibilidades de triunfo; nuevos grupos se les unieron, más que por abanderar la causa, por vengar agravios o por obtener beneficios personales. A esta nueva etapa de la lucha se le conoce comúnmente como la segunda Cristiada, y se desarrolló durante los años 1932-1938.

Aunque durante las décadas siguientes la lucha armada había dejado de ser una opción, las diferencias entre ambas instituciones no se habían resuelto y las asperezas en su relación continuaron latentes. Ambas, Iglesia y Estado, mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto y, por supuesto, tampoco contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periodo. Tal vez con ello se pretendía borrar de la memoria colectiva este episodio vergonzoso y, así, además, exculparse de su responsabilidad frente a la historia.

Читать дальше