En las comparaciones, tendemos a ver a los demás más felices, más guapos y mejor posicionados, nos fijamos en los detalles que nos dejan en desventaja para así poder quejarnos con razón. Es una estupidez muy común entre los humanos, y más si son humanos femeninos, que por estructura tienden a sentirse siempre insatisfechos. Aunque la de los humanos masculinos no se queda atrás, tan empeñados en la imposibilidad. «No» es su palabra favorita, de entrada, ante cualquier opción. Por otro lado, en general, hay muchos que se creen mejor que nadie, solo es la otra cara de una misma moneda, la insignificancia mal asumida, un modo de darse valor, quitándoselo a los otros.

¿Cómo llegar a ser, simplemente ser, sin compararse con nadie? Quizás no es posible en grado absoluto, pero en alguna medida deberíamos intentarlo si queremos sentir paz.

No acababa de ver el modo de mi liberación. Empecé a imaginar a bomberos y policías. Nadie tenía una copia de las llaves excepto Luis, y Luis estaba en Londres. Luis es mi mejor amigo, ese alguien que nunca me fallará, aunque ahora esté en Inglaterra. Se podría recurrir a los caseros, pero tampoco nadie los conocía.

Me entró sed, y me levanté para empezar a consumir los tres cuartos de botella de agua. Di un par de traguitos, y no osé más, era suficiente, quizá tendría momentos peores.

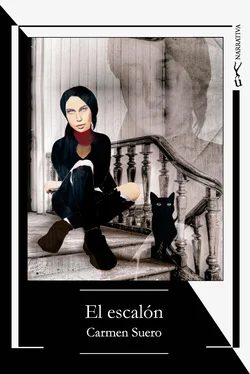

Volví a mi escalón. El sol me seguía dando de lleno, aunque más ladeado, no sabía qué hora podía ser, tal vez la hora de comer, no importaba, no había nada que comer.

Oí las campanadas del reloj de la iglesia, cuatro. Debían de ser las cuatro de la tarde, pura lógica, pero no había oído las de las horas anteriores, no sé si por la profundidad de mi trance en los recuerdos o por la amplitud de mi desesperación acomodada. Eran las cuatro y empecé a sentir el infinito en mi piel, infinito el tiempo, las horas no serían horas, sería puro infinito, me sentí caer en una especie de pozo infinito. Creo que me desmayé, así sentada, con la cabeza apoyada en la pared, sujeta entre el muro de la terraza y el sobresaliente de la puerta. De tanto en tanto, me venía la realidad, pero se volvía a ir enseguida, como si no pudiera vencer un sopor irresistible que me hacía permanecer como dormida.

Cuando abrí los ojos, ya oscurecía. El cuerpo es sabio, me ofreció esas horas de semidesvanecimiento para aliviar mi sufrimiento. Sentía frío y una leve sensación de mareo en el estómago. Fui al cajón de la mesita y cogí unos caramelos, uno de limón, otro de piñones, y de postre uno de café. También bebí unos sorbos de agua. Esa fue mi merienda-cena.

Como en un ritual, volví a llamar al vecino, obviando que ya había resuelto que ahí no vivía nadie, y volví a intentar abrir la puerta, intentos fallidos los dos, o quizá los doscientos. No sé exactamente cuántas veces insistí antes de derrumbarme en la cama, ya resignada, aunque sin perder la esperanza, ese tesoro de quien siente que no hay nada que pueda hacer, aunque siempre se puede hacer algo.

Cerré la puerta de la terraza, pero la sensación de encierro y aislamiento aumentó; no podía soportarlo. Cogí una manta del armario, un cojín y la almohada, y salí a acomodarme en el escalón. Tenía el trasero algo dolorido de haber pasado toda la tarde allí. Ya era noche cerrada, al poco rato el campanario tocó las once.

Sentía el estómago vacío, pero no tenía hambre, me encontraba bastante cómoda. Me acurruqué bien tapadita, cerré los ojos, y dejé que el suave viento acariciara mi trocito de cara al descubierto. Había luna llena y sentí que me acompañaba. Se diría que pasé a una calma extraña en la que lentamente fui cayendo en una especie de sueño despierto, como si pensara dormida, o como si soñara despierta, un estado que nunca había sentido, como si me hubiera dormido con conciencia plena. Creo que era lo más sano que me podía pasar, porque mi cuerpo necesitaba descansar y mi mente quería mantenerse despierta, así que supongo que llegaron a ese acuerdo.

—Buenos días. ¿Lucía Torres?

—Sí, soy yo, dígame.

—Bueno, no me conoce, pero yo la escuché en una conferencia y me gustaría que me diera una cita para explicarle mi caso y que valorara si me puede atender.

—Entiendo. Verá, yo llevo muy pocos casos, me dedico más a la investigación y divulgación, pero estaré encantada de facilitarle los datos de alguno de mis colegas para que usted pueda decidir a quién consultar.

—Es muy amable, pero yo quisiera que me atendiera usted, si es posible. ¿Podríamos quedar para una primera cita y que usted lo valorara? Se lo agradecería mucho, por favor.

—Bien, buscaremos entonces un día para esa primera cita, déjeme consultar la agenda. Le podría atender en un par de semanas. Jueves 21 a las 17h, ¿le va bien?

—Lo arreglaré para poder estar, sí, muchísimas gracias.

—¿Me dice su nombre, por favor?

—Ah, sí, disculpe, soy Nir, Nir Cavacar.

—Muy bien, Nir, le espero entonces ese día, jueves 21 a las 17h —le repetí para asegurarme de que se lo agendaba.

—Sí, allí estaré, muchas gracias.

—A usted.

Sentada en el escalón se mezclaban las palabras de aquel primer contacto con la tristeza de su alejamiento posterior y la incertidumbre y la soledad de esa noche de sábado en la que nadie sabía de mi situación. Pero seguí ahí, permití que los recuerdos se desmadraran y salieran y entraran cuando quisieran, en el orden que decidieran. Hasta los más tristes recuerdos saltaron de alegría al sentir su libertad.

El 21 de abril, muy puntual, ni un minuto antes ni uno después, Nir llamó a la puerta de mi despacho; así me lo notificó la recepcionista en una breve llamada. Era el modo de funcionamiento en aquel edificio donde tenía alquilada mi consulta. Yo aún no había acabado con la visita anterior, y le dije que lo hiciera pasar a la sala de espera, y que yo misma saldría a llamarlo.

—¿Señor Cavacar? —lancé en voz alta, sin saber quién de los tres hombres que había respondería a mi llamado. Aposté por el de la corbata, pero perdí, me contestó quizá el que menos hubiera esperado, el único que no miró al oír mis pasos. Tenía los codos clavados en las rodillas, la cabeza sostenida en las manos y la mirada fijada en el suelo.

—Sí, soy yo —dijo levantándose rápidamente, como sobresaltado. Me estrechó mi mano tendida, un poco encorvado y sin atreverse a mirarme del todo. La retiró en seguida, su calidez y firmeza me pareció poco acorde con su actitud general de apocamiento—. Entre, por favor. —Le hice un gesto para que me siguiera.

Apenas me retrasé diez minutos, pero me pareció impaciente, desesperado, como si hubiera estado allí durante horas. Le invité a sentarse, y lo hizo sin perderme de vista hasta que yo me acomodé en mi silla, enfrente de él. Se extrañó de que no me sentara en el sillón del otro lado de la mesa, como es lo habitual; yo solo le sonreí y le pedí que me dijera el motivo de su demanda.

—Bien, pues dígame, señor Cavacar.

—Nir, llámeme Nir, por favor.

—Muy bien, dígame, Nir.

—Estoy un poco nervioso, es que me inspira usted mucho respeto.

—Gracias, pero el respeto no implica que uno tenga que estar nervioso, ¿por qué tendría que estarlo? Dígame, le escucho, no se preocupe.

Parecía que no le salía el hilo por el que tirar, balbuceó un par de sílabas que no continuó. Se removía inquieto en su silla, apoyaba el brazo izquierdo sobre la mesa para acto seguido quitarlo, repetidamente, y se tocaba el pelo, la oreja, la nariz, la comisura de los labios, miraba a un lado y otro, y de vez en cuando a mí, pero nada salía por su boca.

Yo le miraba expectante pero paciente. Aunque la paciencia no era precisamente mi punto fuerte, había aprendido a utilizarla en momentos así.

Читать дальше