Volví a la puerta e intenté, de nuevo, abrirla, una y otra vez, sin conseguirlo. ¿Qué podía hacer? En el trabajo se extrañarían de que no fuera, y algo harían al ver que no respondía al teléfono, pero eso sería a partir del lunes. Como poco, me esperaban dos o tres días sin agua, sin comida, y sin poder ir al lavabo. Miré la terraza y pensé que ahí instalaría el excusado; eso me hizo sentir un ligero alivio en mi exasperación, pero ¿cómo iba a estar todo ese tiempo sin beber ni comer?, solo de pensarlo empecé a sentir hambre y sed.

Miré con avidez hacia la mesita, solía dejar allí una botella de agua. Tenía el hábito de tomar unos tragos antes de dormir, había leído en algún sitio que hacerlo protegía de accidentes cardiovasculares, y aunque no sabía si creerlo o no, decidí que mal no me iba a hacer. Siempre había una botella de agua en mi mesita, pero no vi nada. Rodeé la cama, buscando en el suelo por si se había caído, o la hubiera dejado yo ahí; a veces lo hacía cuando me despertaba en mitad de la noche sedienta y bebía medio dormida. Al final la vi en el suelo, entre la mesita y la cabecera, junto a la pared. Por segunda vez sentí un ligero alivio. «Nada es tan terrible», pensé, «de un modo u otro saldré de aquí», me animé a mí misma, pero no pude paliar la sensación de impotencia y vulnerabilidad que me embargaba.

Me senté en la cama un momento para encontrar el aire que me faltaba, cerré los ojos y respiré con toda la profundidad de que fui capaz, tal y como me lo habían enseñado en el Taller de Meditación. Las llamaban «respiraciones profundas», se trataba de sacar el aire por la boca hasta dejar los pulmones vacíos, esperar un par de segundos sin respirar, luego, inspirar por la nariz hasta llenar los pulmones, de nuevo un par de segundos sin respirar, volver a vaciar los pulmones por la boca, y repetir el proceso tres o cuatro veces. Eso, lo crean o no, me calmó, me hizo ver la situación como si de repente estuviera en otro lugar. Solo necesitaba paciencia, un auténtico reto a la impaciencia que me caracterizaba, pero debía confiar en que alguien se daría cuenta de mi ausencia, porque lo que sentía en ese momento es que no podía hacer nada; lo que llaman impotencia, vamos.

La botella de agua, de litro y medio, estaba como a tres cuartos, me la tendría que ir racionando para que durara esos dos o tres días que había calculado. En cuanto a la comida, podría resistir ese tiempo, por mucha hambre que pasara. Miré en el cajón de la mesita, de pronto recordé que ahí guardaba los caramelos que mi padre me solía dar cada domingo cuando lo iba a visitar. Había muchos, de menta, de café con leche, de piñones, de fresa, de limón. Me ayudarían, sin duda, en mi ayuno, y también aplacarían mis ganas de fumar. Fumaba muy poco, pero pensar que el tabaco estaba también en el comedor, me hizo vivir una especie de mono momentáneo, que tuve que calmar, de nuevo, a base de respiraciones profundas. Era perfectamente capaz de no fumar en días, pero me resultó difícil pensar que no podría hacerlo en ese momento.

Solo quedaba esperar; yo, que siempre dije que no debíamos esperar nada, me vi con la única posibilidad de esperar, o casi única. Seguramente algo podría hacer, siempre algo se puede hacer, pero en ese momento no se me ocurría nada.

El vecino colindante tenía toda la pinta de haber salido también de fin de semana. Las persianas estaban abajo completamente y no se oía nada. Sin embargo, lo volví a intentar, volví a llamarlo con todas mis fuerzas. En eso, me di cuenta de que su terraza estaba demasiado sucia para estar habitada. Llegué a la triste conclusión de que debía de tener solo dos vecinos.

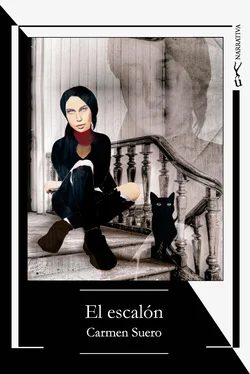

Me senté, desolada, en el escalón que había de la habitación a la terraza. Daba el sol y eso me hizo sentir una súbita paz. Me quedé allí no sé cuánto tiempo, tampoco tenía reloj, el único reloj de mi casa era el del móvil, y el móvil estaba en el comedor. Me quedé allí con los ojos cerrados, abrazando mis rodillas, y la cabeza levantada, recibiendo con agrado ese suave sol de abril.

Mi mente voló al pasado, a las personas que habían estado en mi vida, a situaciones que ya no recordaba, a emociones que había enterrado. Mi mente me llevó a otros tiempos, lo hizo por mí y por su salud; entretenida con todo aquello que ella me traía, no podría desesperarme por mi situación.

Con mi edad, ya son muchos los recuerdos que la mente puede traer, y me trajo de cuando era niña, y de después, de hacía muchos años, y de ayer, los mezcló todos en un remolino que me tragaba y me mareaba, hasta que se detuvo en uno y me hizo sumergirme en él. El recuerdo del fracaso de una relación muy especial. Lo llamo fracaso porque finalmente Nir no se atrevió a seguir con nuestro singular lazo, pero fue todo un éxito el tramo que hicimos juntos, porque en él pude vencer al miedo que aún resistía a mis embates y tomar el rumbo definitivo hacia mi ser.

Mi relación con Nir tuvo lugar después de romper con una vida en la que yo esperaba pacientemente con impaciencia a que algo cambiara en mi rutina. Una rutina que iba ya para diez años. Convivía con un hombre con el que no podía tener hijos y con el que, de tanto amor que me daba, me sentía ahogada. Les puede parecer extraño, todos queremos que nos amen, pero si el amor no te hace libre, no es amor, es un sucedáneo. Nada cambió hasta que decidí cambiarlo; mi malestar iba en aumento y supe que la vida tenía que ser otra cosa, no sabía qué, pero supe que no era eso. Rompí con la relación después de una intensa y acuciante rumiación interna que se alargó durante los dos últimos años. Alquilé un pequeño apartamento en Barcelona, cerca de mi trabajo, y empecé una nueva vida.

Fue en esa época cuando conocí a Nir. Yo tenía treinta y un años, nuestro tramo duró unos dos años de calendario, luego estuve como cuatro años intentando entender por qué él no quiso seguir, al quinto ya acepté por fin que no podría entenderlo y que simplemente me quedaba aceptarlo sin saber los motivos. De eso hacía muy poco, apenas unos meses, cuando decidí mudarme a ese pueblo de montaña en el que ahora me hallaba aislada en mi habitación. Había cumplido los treinta y ocho el 15 de abril, hacía apenas una semana.

Era un pueblo no muy lejano de donde se encontraban mis padres, mis amigos, mi trabajo y mi cotidianidad, pero lo suficiente para estar a solas conmigo misma, que es lo que más necesitaba.

En este punto de mis elucidaciones internas, abrí los ojos y le dije al universo que tal vez no me entendió, que quería aislarme un poco pero no hasta el punto en el que me encontraba, que por favor rectificara. Me levanté y fui de nuevo hacia la puerta, para ver si me había oído y decidía que se podía abrir. Lo intenté varias veces y desistí, aunque no del todo resignada. Volví al escalón, y en la misma postura, seguí dejando que mi mente me llevara a un sitio y a otro en esa espera inesperada.

De repente, se me vinieron a la cabeza mis padres, imágenes recientes de esos domingos en que iba a verlos. Abrí al instante los ojos de golpe. No lo había pensado, mi madre me llamaría para quedar como cada domingo, tal vez no tendría que esperar hasta el lunes, ella se extrañaría de que no le contestara y movería montañas para saber qué me pasaba. Luego me entró la inquietud, empecé a pensar que la incertidumbre le causaría un malestar insoportable, y me apené.

Mis padres están ya mayores, ellos me cuidaron de niña y me siguen cuidando de otra manera, pero estamos en esa etapa en que ellos ya me necesitan como cuando yo de niña los necesité a ellos. Es muy duro para mí ver su decadencia física, aunque su salud es estupenda, si no fuera por esos signos que van quedando en el cuerpo por su uso continuado desde el nacimiento. Son las articulaciones que empiezan a rozar, los músculos que se ablandan, la piel que se arruga, el pelo que se encanece y se cae, los dientes que necesitan empastes, reconstrucciones o puentes, y hasta dentadura completa, el dolor que se recrea en diferentes rincones, la protesta de los huesos, y todas esas manifestaciones de lo que llaman envejecimiento. Mis padres no tienen grandes problemas, demasiado bien están si los comparamos con otros de la misma edad, aunque no hay que comparar, eso también lo concluí, cada uno ha de vivir lo suyo, y valorarlo como tal.

Читать дальше