Den einzigen Titel einer nordeuropäischen Mannschaft hat Dänemark gewonnen: Die Dänen wurden 1992 in Schweden Europameister – im Finale besiegten sie die Deutschen 2:0. Dänemark, wo erst 1971 Profifußballer im Nationalteam zugelassen wurden, hatte in den 1980er Jahren eine famose Nationalmannschaft. Die Helden hießen Laudrup, Olsen und Elkjær Larsen und der erste hauptamtliche Nationaltrainer kam aus Deutschland: Sepp Piontek. Bei der EM 1984 kamen sie ins Halbfinale, scheiterten erst im Elfmeterschießen an Spanien. 1986, bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, blieben sie erneut an Spanien hängen, diesmal im Achtelfinale.

Als sich Dänemark 1990 nicht für die WM und 1992 nicht für die EM qualifizieren konnte, dachte man, die Zeit von „Danish Dynamite“ sei vorbei. Doch 1992 durften sie nachrücken, weil Jugoslawien wegen des Balkankonflikts ausgeschlossen worden war. Die Dänen kamen direkt aus dem Urlaub und hatten noch Pommesreste zwischen den Zähnen, aber sie bezwangen im Finale die Deutschen, „und die Legende war geboren, dass man im Profi-Fußball Spaß haben muss und nicht die richtigen Laktatwerte“, schrieb die Süddeutsche Zeitung . Das Endspiel fand in Göteborg statt. Es war nicht nur der einzige Sieg einer nordeuropäischen Mannschaft bei einem großen Turnier, es war auch bislang die einzige Fußball-EM in einem nordeuropäischen Land. 2008 wollten Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen als Team NORDIC die Europameisterschaft 2008 veranstalten. Vier Länder gemeinsam – so eine Bewerbung gab es noch nie. Doch die Schweiz und Österreich bekamen die EM.

Der Stellenwert des Fußballs in Nordeuropa ist passabel, auch wenn die Schweden vielleicht noch lieber Eishockey gucken, die Norweger Skilanglauf oder die Finnen Skispringen. Vor allem achten die Fußballverbände auf eine gute Ausbildung der Jugendlichen – der Gotha-Cup in Schweden und der Norway Cup in Norwegen gehören zu den weltweit größten Jugendturnieren, was die Anzahl der Teilnehmer betrifft.

In diesem Buch geht es nicht darum, Bundesligaspieler aus Schweden oder Dänemark zu porträtieren; auch nicht darum, die Geschichte der nordeuropäischen Nationalmannschaften zu erzählen; und schon gar nicht darum, die sportlich mittelmäßigen ersten Ligen aus dem hohen Norden vorzustellen. In Finnland etwa kommen im Schnitt nur knapp 2.000 Zuschauer zu den Partien der höchsten Spielklasse. Dort heißt es, keiner wolle Rechts- oder Linksaußen spielen – er könnte von Wölfen angefallen werden.

Es geht vielmehr darum, schöne Geschichten zu erzählen, skurrile und manchmal auch nachdenkliche – vom großen und vom kleinen Fußball aus dem Norden Europas. Die Geschichte vom achtjährigen Fimpen, der – natürlich nur im Film – in der schwedischen Nationalmannschaft spielte, ist schon fast 40 Jahre alt. Aber sie ist spannend und lustig, und der schwedische Torwart Ronnie Hellström lacht heute noch darüber, wie er dem Jungen im Trainingslager Märchen vorlesen musste.

Und Sepp Piontek lacht darüber, wie er als Trainer der grönländischen Nationalmannschaft bezahlt wurde: mit seltenen Lebensmitteln und Robbenjagden. 2001 fand übrigens ein außergewöhnliches Fußballspiel zwischen Grönland und Tibet statt. Auf Island spielte 2005 eine Mannschaft afrikanischer Einwanderer in der dritten Liga mit, der ehemalige Bundesliga-Keeper Claus Reitmaier wurde im selben Jahr zum besten Torwart in Norwegen gewählt – als 41-Jähriger. Warum ist Ole Gunnar Solskjær in Norwegen und England ein Held, und warum fliegen Woche für Woche tausend Skandinavier nach England, um Spiele der Premier League zu sehen?

In einem Moor im Nordosten Finnlands, in Hyrynsalmi, treffen sich jeden Sommer 30.000 Menschen – die einen spielen den Weltmeister im Schlammfußball aus, die anderen gucken dabei zu. Auf den Färöern leben Zehntausende Schafe und ein paar Holzhändler und Eisverkäufer, die Fußball spielen – und gegen Österreich gewinnen oder Berti Vogts mit seiner schottischen Mannschaft ärgern. In Schweden hat sich der schwule Fußballer Anton Hysén geoutet, und in Dänemark gibt es ein Fußballspiel, das einzigartig ist auf dieser Welt: Kicker aus der Hippie-Kolonie Christiania spielen gegen eine Betriebsmannschaft der Polizei. Normalerweise sind die Beamten damit beschäftigt, den Haschisch-Handel in Christiania zu überwachen. Aber zweimal im Jahr – im Hin- und Rückspiel – wird in einer richtigen Liga gegeneinander gekickt. Da kommt es dann schon mal vor, dass Christiania-Fans am Spielfeldrand einen ganz tiefen Zug von ihrem Joint nehmen – und den Rauch ins Ohr des Polizisten pusten, wenn der einen Einwurf macht.

Gerhard Fischer

FÄRÖER.

DIE UNHALTBARE PUDELMÜTZE

Die Färöer sind ein Fußball-Zwerg zum Liebhaben – auch wenn der Torwart jetzt ohne Kopfbedeckung spielt

Es bläst ein starker Sturm auf den Färöern im Nordatlantik. Und beim Spiel zwischen B86 Toftir und B36 Tórshavn gibt es Strafstoß. Der Schütze legt den Ball auf den Elfmeterpunkt – aber der Wind weht ihn weg. Weit weg. Nächster Versuch: Wieder hoppelt die Kugel auf und davon. Da wird es dem Schiedsrichter zu bunt – er beendet das Spiel. Ein andermal weht der Wind so stark, dass der Schiedsrichter den Spielern empfiehlt, sich flach auf den Boden zu legen – damit sie nicht weggeweht werden. Das ist kein Witz und keine Übertreibung: Auf den Färöern ist der Wind manchmal so stark, dass er Autos von der Straße fegt.

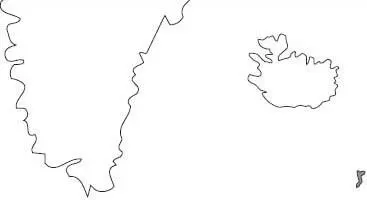

Färöer heißt übersetzt „Schafinseln“. Auf den 18 „Schafinseln“ leben knapp 49.000 Menschen und über 80.000 Schafe, daher der Name; 17 Inseln sind permanent bewohnt. Schottlands Küste liegt gut 300 Kilometer entfernt, nach Norwegen sind es 500 Kilometer. Die Einwohner sprechen Färingisch und Dänisch. Rund ein Drittel der Menschen lebt in der Hauptstadt Tórshavn. Die Färöer gehören wie Grönland zu Dänemark, seit 1948 besitzen die Inseln aber eine weitgehende Autonomie.

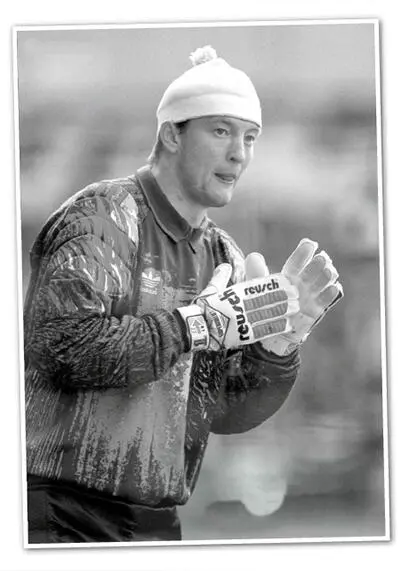

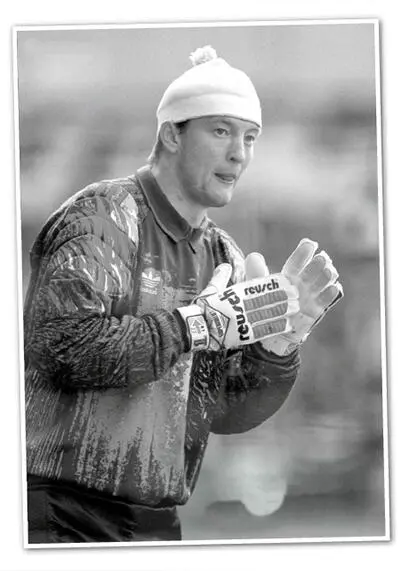

Torwart Jens Martin Knudsen Von Den Färöern während eines länderspiels gegen Belgien im Mai 1993.

Foto: dpa/picture-alliance

Ohne Fußball würde die Welt bis heute nicht wissen, dass es die Färöer überhaupt gibt. „Für die werbewirksamste Aktion stellte sich 1990 die Nationalmannschaft Österreichs zur Verfügung“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal. Die Färöer gewannen in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich 1:0 – und plötzlich wusste fast jeder, was und wo die Färöer sind. Die Medien hatten weltweit davon berichtet, dass eine Gruppe Walfänger, Lehrer, Schafhirten, Eisverkäufer und Fischer eine Profimannschaft besiegt hatte. Und der Torwart – der Torwart hatte eine Zipfelmütze getragen. Das machte die Schmach für die Österreicher noch größer: Sie hatten gegen eine Mannschaft verloren, deren Keeper eine Pudelmütze trug.

Dieser Torwart hieß Jens Martin Knudsen. Knudsen, das klingt niedlich, wie Knut, der Eisbär, oder wie knuddeln. Die Färinger waren ein Fußball-Zwerg zum Liebhaben. Zunächst dachte man, Knudsen habe die Mütze nur deshalb getragen, weil es eben saukalt gewesen ist an diesem Septembertag im Jahr 1990 – das Spiel fand in Landskrona in Schweden statt, weil die Färöer keinen Rasenplatz besaßen, der den FIFA-Regeln entsprach. Tatsächlich aber hatte die Mütze eine andere Geschichte: Als Jens Knudsen 14 war, hatte er sich den Kopf ganz heftig angehauen, vermutlich an einem Stein, Bäume wachsen auf den Färöer eher selten. Weil der Junge weiter Fußball spielen wollte, riet man ihm, einen Helm zu tragen. Das wollte Knudsen nicht, und seine besorgte Mutter sagte daraufhin: „Dann trag doch wenigstens eine Mütze.“

Читать дальше