Merche me explicó que sus abuelos eran comerciantes de ganado en Selaya, un pueblecito de alta montaña de la provincia de Santander. El padre compraba bosques enteros para vender la madera. Era un trabajo muy pesado. Por esta razón, cuando en 1960 surgió la posibilidad del traspaso de una vaquería decidieron venir a Barcelona. La madre enseguida se encontró a gusto en Pueblo Nuevo y ya no se movió de allí. Merche es dos años mayor que yo y me había vendido leche. Me contó que la idea de despachar en la cuadra fue de su padre, que lo entendía como un reclamo comercial. Ordeñaban las vacas delante de los clientes, con un cubo y un colador. La gente se llevaba la leche caliente. Los tíos de Merche tuvieron una vaquería en la calle Providencia, en Gracia, y más adelante, en Las Corts, pero no se adaptaron y regresaron a Santander. Su padre compró una finca en Olesa de Montserrat y montó una granja que todavía funciona. Una ley del año 1962 prohibía las vaquerías en los núcleos urbanos. Su padre resistió hasta el último momento: fue uno de aquellos vaqueros que en 1972 y 1973 aparecían a menudo en los diarios de Barcelona porque se resistían a prescindir del ganado. Lo hacía por la misma razón comercial: la gente decía que la leche de Olesa de Montserrat llegaba mareada y que no era tan buena. Merche me desmontó el mito de la Cooperativa de los Vaqueros: tenían las instalaciones en Pueblo Nuevo, en la calle Pamplona. «No es que la leche fuera de mala calidad, pero estaba muy manipulada y no podía compararse con la leche acabada de ordeñar».

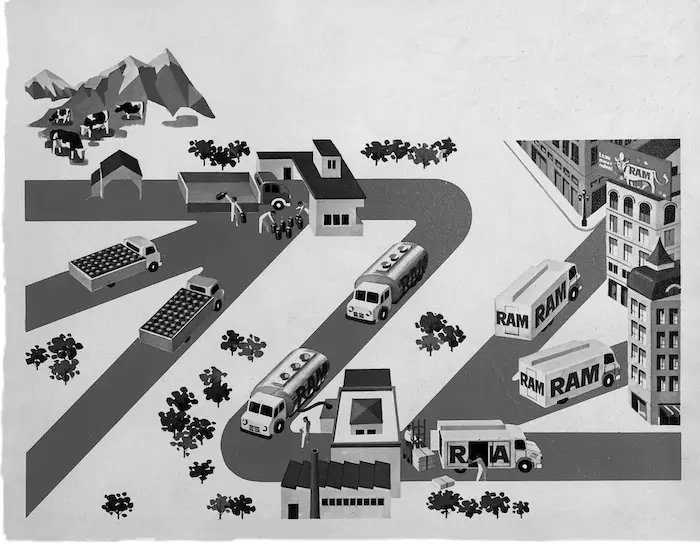

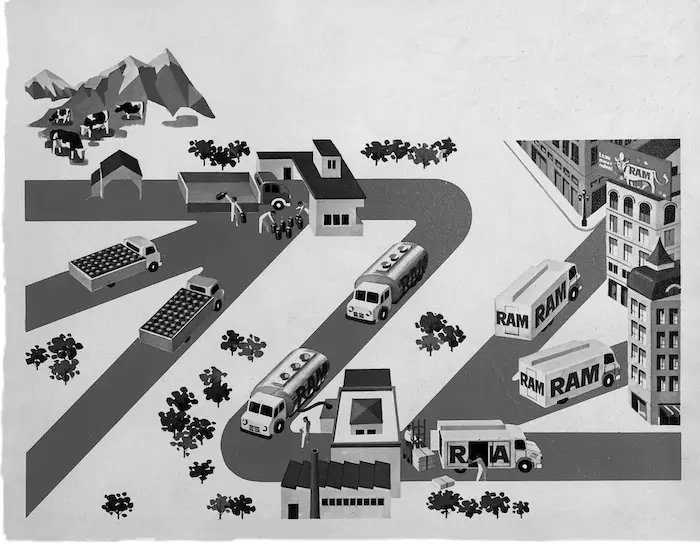

El viaje de la leche. Folleto de La Lactaria Española S.A.

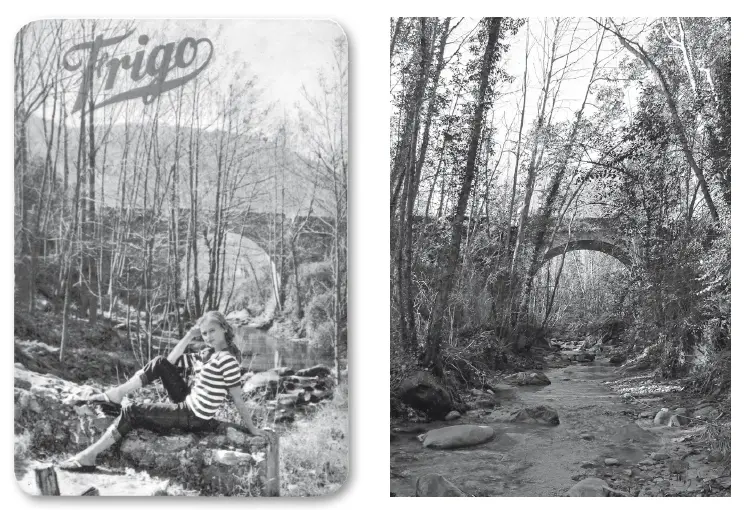

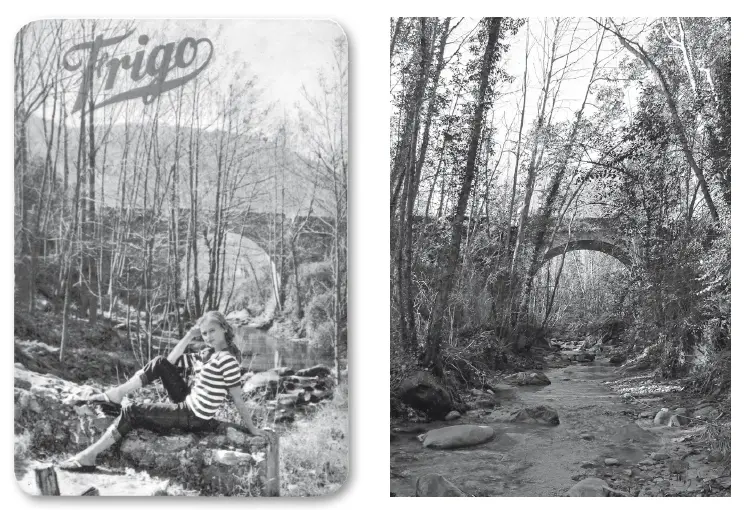

Mientras la cabeza me bailaba entre Isabel de la vaquería, la señora Balbina y su hija Merche, en Pueblo Nuevo la industria de la leche esterilizada funcionaba a toda máquina. En la calle Bach de Roda tenía la fábrica La Lactaria Española S. A., que producía la leche RAM. En la esquina de Perú con Bilbao, en octubre de 1960 se inauguró la nueva factoría de Frigo, que fabricaba batidos y helados. Letona, que también fabricaba el Cacaolat, estaba en la calle Pujadas, pasada la vía del tren. De manera que a pocas calles de distancia convivían la fábrica automatizada y la vaquería de sesenta vacas. Mientras preparaba este capítulo estuve buscando fotografías, folletos y anuncios de las marcas de leche, helados y batidos que se fabricaban en Pueblo Nuevo. Encontré un folleto de la RAM con el ciclo de la leche, desde las montañas a las casas pasando por la fábrica. Mi generación se quedaba pasmada ante ese tipo de diagramas y Pablo Carbonell les dedicó aquella canción tan divertida que se titula «Mi agüita amarilla». Realicé otro descubrimiento más impactante aún. Con la experiencia de mi abuelo camarero, a finales de los años cincuenta la familia de mi madre arrendó en Arbúcies, en el Montseny, un hotel de temporada: Hostal Castell. Los amos del hotel eran también propietarios de una masía, el Marcús, con una gran extensión de bosques y cultivos. Tenían vacas. En el hostal se gastaba leche embotellada, pero traían una pequeña cantidad de leche fresca para nosotros y para algún cliente que mi abuela y mi madre mimaban especialmente. Encontré un calendario de Frigolat, el batido de chocolate de Frigo. Reconocí de inmediato el lugar que aparece en la fotografía: es el puente que conecta la carretera de Arbúcies a Viladrau con el Marcús. Por aquel puente habían pasado muchos litros de leche en dirección al Hostal Castell. Mientras mi abuela compraba bolsas de leche de los vaqueros pensando que era más buena que la de otras marcas, la deslocalización llamaba a la puerta.

El puente del Marcús, en Arbúcies.

En el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona se conservan unos índices del Padrón Municipal de los años 1900, 1905 y 1924, en los que figuran, anotados a mano, todos los vecinos de Pueblo Nuevo: el apellido del padre, el apellido de la madre, la edad, la calle, el número y el piso. En los índices de 1900 hay dos páginas y media de gente que se apellida Guillamón: sesenta y cinco personas. Muchas veces el segundo apellido es también valenciano. A menudo son apellidos que he oído nombrar, de familiares y vecinos del pueblo de mi padre: Puerto, Morte, Catalán o Sevilla. En 1905 los Guillamón son noventa y seis. Hay otros apellidos conocidos: Agustina, Andreu, Lecha. De 1924 se conserva un índice general de habitantes de Barcelona. Ciento nueve hombres y ciento cuatro mujeres se llaman Guillamón, la mayoría en el distrito de San Martín. Entre las mujeres, he encontrado a una hermana de mi yayo, Generosa Guillamón Tomás, de veintinueve años, vecina de la calle Topete, número 7. Casada con Clemente Franquero, de treinta y tres años, en el listado no consta el segundo apellido. Esta casa de la calle Topete todavía existe: parece una casa de pueblo, encalada, con un pequeño balcón.

La primera industria de Pueblo Nuevo fueron las indianas: telas estampadas de algodón. Más tarde se instalaron fábricas textiles, de curtidos, fundiciones, harineras, fábricas de mosaicos, de aguardiente, de azúcar, de aceites y jabones: todas estas industrias necesitaban trabajadores. En el paso del siglo xix al siglo xx, los pueblos del interior de la provincia de Castellón, relacionados de forma natural con Cataluña, generaron un flujo de personas ininterrumpido, una gran emigración olvidada, anterior a la emigración murciana y andaluza. Antes de aquel incidente con los camiones que lo empujó a marchar del pueblo, el hermano pequeño de mi yaya, Manuel Puerto, venía a Tarragona como temporero en las vendimias. Recordaba a un campesino que le preguntaba: «¿Estàs tip? ¿Vols un ou ferrat?» («¿Tienes apetito? ¿Quieres un huevo frito?»). El tío Manuel, que nunca habló catalán, recordaba esta frase escuchada en su juventud, cuando nada hacía pensar que acabaría viviendo en Barcelona. En el siglo xix, en la calle Wad-Ras existían diversas tonelerías. Quizás algunos de estos valencianos fueron toneleros. Hasta hace cuatro días, frente a la puerta del almacén de la bodega Castells, en la esquina de las calles Ávila y Pujadas, y en las bodegas Montroy Massana, entre las calles de Granada y Wad-Ras, se sentía un olor embriagante a vino. Dejaron de funcionar décadas atrás pero el olor del mosto había impregnado la construcción. He oído contar que estos toneleros cobraban en monedas de plata: de ahí el nombre del vecindario. También se decía que cobraban en plata los trabajadores que a principios de los años veinte llegaron a Barcelona para la construcción del Gran Metro. La plata era el símbolo de una nueva prosperidad.

Toga es un pueblo pequeño que no sale nunca en los periódicos. Por eso me pareció significativa una noticia de La Vanguardia del 13 de octubre de 1882, que habla de unas inundaciones que afectaron la Puebla de Arenoso, Montán, Montanejos, Fanzara, Toga, Espadilla y Vallat hasta Onda. Podrían ser el punto de partida de una emigración que en pocos años se volvió torrencial, hasta el punto de que el número de personas que se apellidaban Guillamón se triplicó: de sesenta y cinco a doscientos trece. Primero llegó la hermana de mi yayo, Generosa Guillamón, y su marido, Clemente Franquero, y se instalaron en la calle Topete. Más tarde, Marcelino Andreu, el padre del Marcelino del pasaje Mas de Roda, abrió un bar en la calle Taulat. Mi padre hablaba de ellos como si fueran familia y quizás lo eran: vecinos y parientes de lejos. No sé exactamente cuando llegaron mis yayos. No aparecen en el listado del padrón de 1924 ni en el padrón de 1930. Pero en el padrón de 1940 he leído una nota que dice que el yayo vivía en Barcelona desde hacía treinta años, y la yaya, dieciocho.

Читать дальше