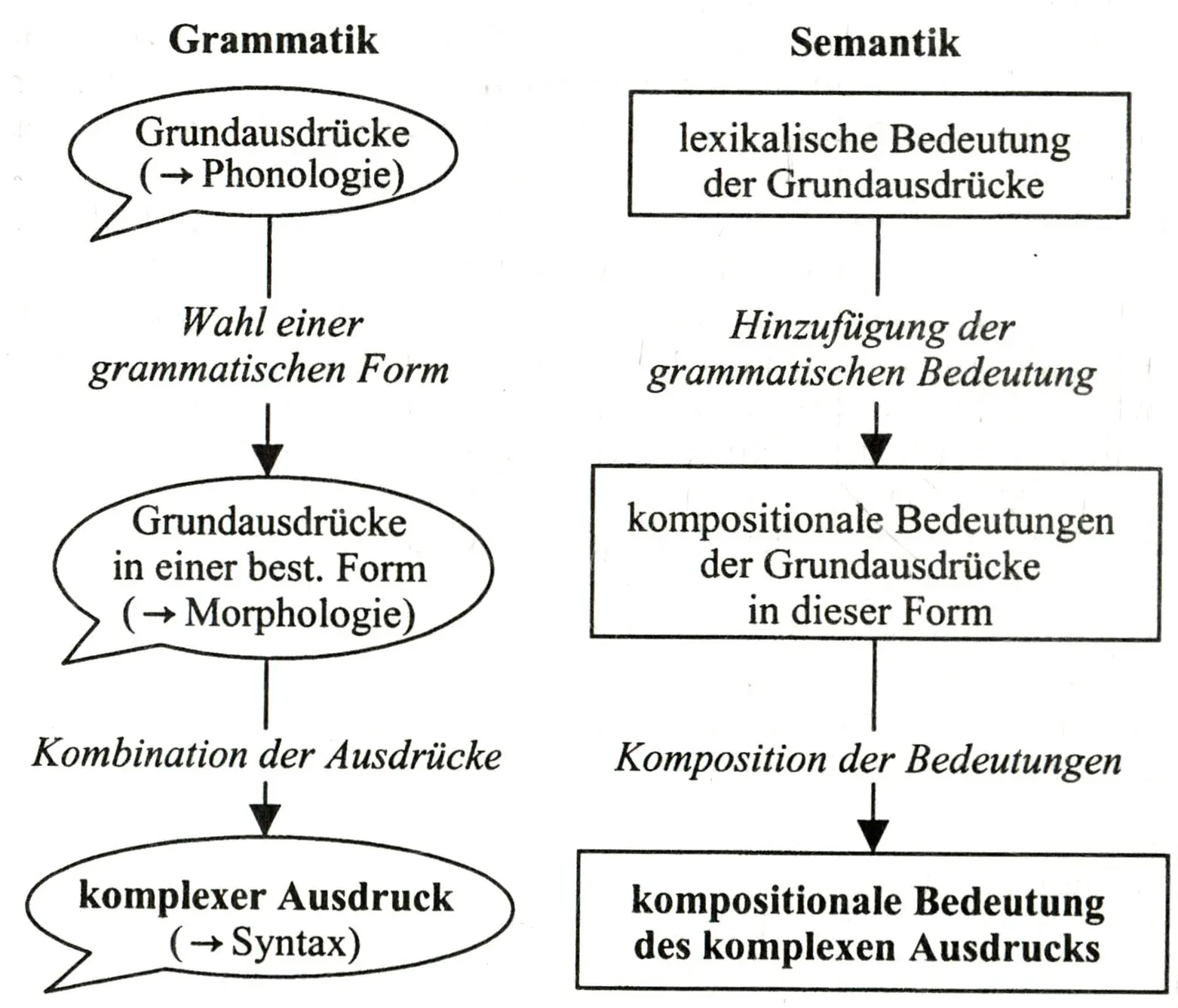

Abb. 230a:

Abb. 230a:

Grammatischer Aufbau und Bedeutungskomposition erfolgen parallel (Löbner 2003: 19)

Das Gegenteil wäre ein Top-down-Prozess, wenn ein Rezipient die Bedeutung der Wörter aus der des ganzen Satzes erschließt, was immer dann passiert, wenn man in einem gegebenen Kontext auf ein unbekanntes Wort trifft, dessen Bedeutung aber aus der Satzbedeutung erschließbar ist (ebd.: 19).

Wenn man das oben erwähnte Kompositionalitätsprinzip ernst nimmt, hieße das, dass sich die „Bedeutung eines komplexen Ausdrucks […] eindeutigaus der lexikalischen Bedeutung seiner Komponenten, aus deren grammatischer Bedeutung und aus seiner syntaktischen Struktur“ (ebd.: 20, Herv. CE) ergeben würde. Doch dies wäre eine rein innersprachliche Ausdrucksbedeutung. Durch die Situierung eines Satzes in einem konkreten Kontext entsteht über diese kompositionale Bedeutung aus semantischen und grammatischen Elementen hinaus eine situationsspezifische Äußerungsbedeutung, die sich erst im Rahmen des konkreten außersprachlichen Äußerungskontextes ergibt (ebd.: 20f.) und nur unter Rückgriff auf pragmatische Analysen beschreibbar ist.

Eine adäquate Äußerungsbedeutung kann aber sicherlich nur derjenige oder diejenige erzeugen, der/die zunächst einmal das Kompositionalitätsprinzip verstanden hat und Ausdrucksbedeutungen gezielt produzieren kann. Und hierfür ist eben ein Wissen zentral, das an der Grenze von Semantik als lexikalischer Bedeutung und Semantik als grammatisch produzierter Bedeutung angesiedelt ist. Dies verrät ein einfacher Blick in grammatische Theorien wie etwa die Valenzgrammatik, mit der zeigbar ist, dass die Syntax zu einem Großteil von Wörtern und ihrer Bedeutung abhängt: Das dreiwertige Verb geben zum Beispiel spannt so einen semantischen wie syntaktischen Rahmen auf, der einzuhalten ist, will man einen korrekten Satz artikulieren: Es müssen die drei Leerstellen gefüllt werden, wer (Nominativ) was (Akkusativ) wem (Dativ) gibt.

Siepmann (2007) plädiert in seinem fremdsprachendidaktisch ausgerichteten Beitrag dafür, wegen dieser engen Verzahnung von Grammatik und Wortschatz/Semantik beim Zweit- und Fremdsprachenlehren und -lernen stärker als bislang beide Bereiche integrativ miteinander zu vermitteln, da nicht nur Redensarten und Sprichwörter idiomatisch seien, sondern man „durchgängig in größeren idiomatischen Einheiten, die man als Kollokationen und Kolligationen (britischer Kontextualismus), Phraseme (Phraseologieforschung, Sinn-Text-Theorie Mel’cuks) oder Konstruktionen (Konstruktionsgrammatik) bezeichnen könnte“ (ebd.: 61), spreche und schreibe und Lernerinnen und Lerner demnach vorgeprägte text- und/oder kontextspezifische Muster erwerben müssten, die in unterschiedlicher Gewichtung aus lexikalischen und grammatikalischen Bestandteilen bestehen können“ (ebd.: 62).

Auch beim Erstspracherwerb erwerbe man nicht erst Wörter und dann Grammatik, sondern von Beginn an Wörter in (grammatischen) Konstruktionen („Form-Bedeutungspaaren“, idiomatischen „Ausdrucksschablonen“) (ebd.: 63f.).

Die Konsequenz daraus ist die didaktische Forderung, beim Zweit- und Fremdsprachlernen nicht das Einzelwort in den Vordergrund zu stellen, sondern regelmäßige Konstruktionen und Valenzstrukturen, also Wortschatz- und Syntaxvermittlung zu verbinden, indem Wortschatz „grundsätzlich in Einheiten oberhalb der Wortebene gelehrt“ (ebd.: 70) werde. Im Unterricht sehe das so aus, dass bei der Frage nach Übersetzungen eben immer Konstruktionen fokussiert werden müssten:

Erfragen Schüler Übersetzungen oder bietet der Lehrer diese an, so sollten sie sich immer auf Konstruktionen beziehen. Also nicht: was heißt „Voraussetzung“ auf Englisch? Sondern: Wie kann ich „Voraussetzung“ in folgendem Satz am besten wiedergeben? Gleiches gilt für Fragen zur Differenzierung von Synonymen. Die Frage sollte nicht lauten: Was ist der Unterschied zwischen learn (im Sinne von „erfahren“) und get to know , zwischen moist und damp oder zwischen mist , fog und haze ? Sondern: Welche Konstruktionen gehen learn und get to know (usw.) üblicherweise ein? (ebd.: 77)

Übung 230a

Finden Sie jeweils zwei passende Satzbeispiele, mit denen Sie die Kategorien „Zukünftiges“ und „Modalität“ einmal lexikalisch, einmal grammatisch-syntaktisch ausdrücken.

Finden Sie jeweils zwei passende Satzbeispiele, mit denen Sie die Kategorien „Zukünftiges“ und „Modalität“ einmal lexikalisch, einmal grammatisch-syntaktisch ausdrücken.

Literatur

Löbner 2003; Köller 1988; Siepmann 2007.

Löbner 2003; Köller 1988; Siepmann 2007.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

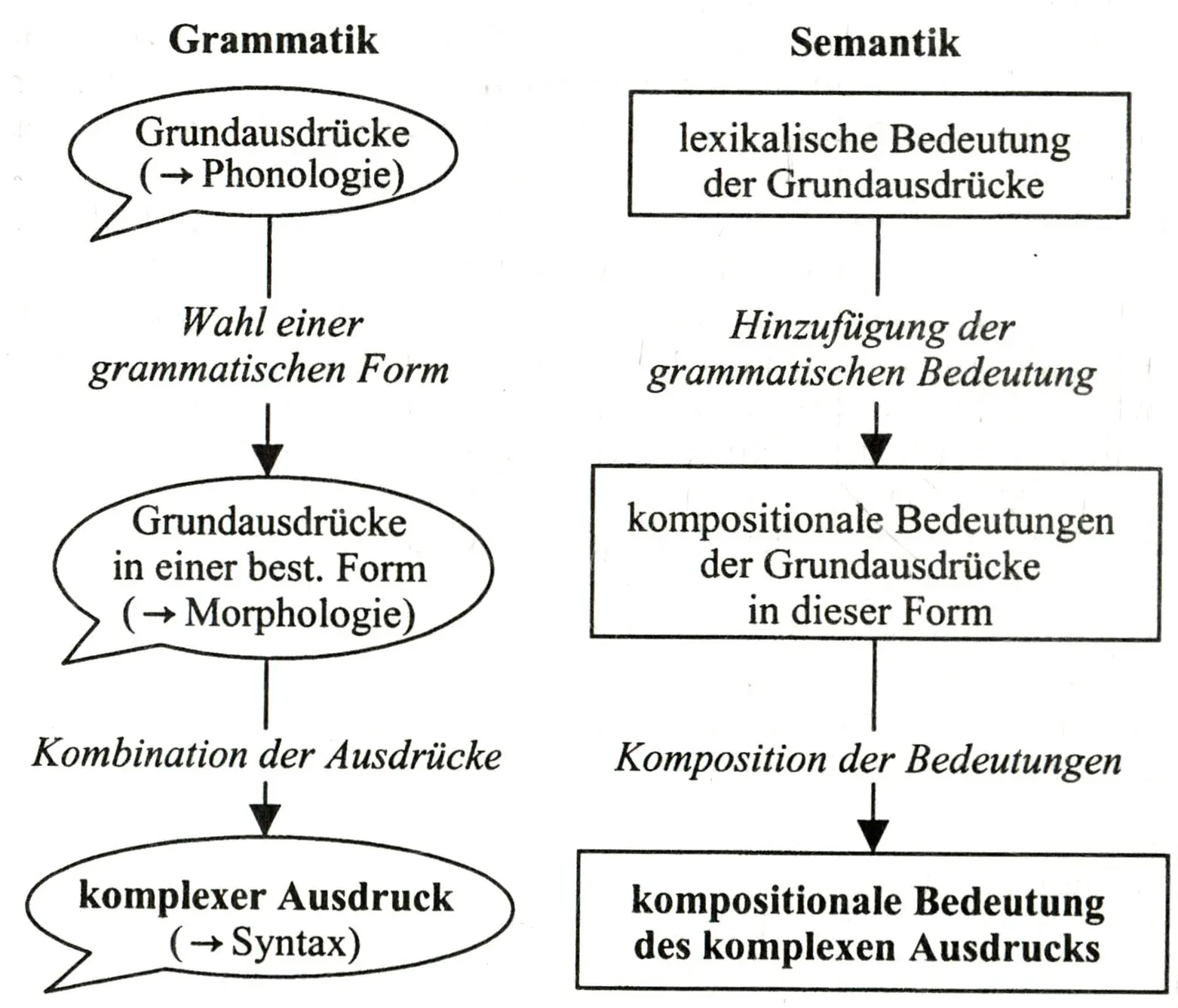

Abb. 230a:

Abb. 230a: Finden Sie jeweils zwei passende Satzbeispiele, mit denen Sie die Kategorien „Zukünftiges“ und „Modalität“ einmal lexikalisch, einmal grammatisch-syntaktisch ausdrücken.

Finden Sie jeweils zwei passende Satzbeispiele, mit denen Sie die Kategorien „Zukünftiges“ und „Modalität“ einmal lexikalisch, einmal grammatisch-syntaktisch ausdrücken. Löbner 2003; Köller 1988; Siepmann 2007.

Löbner 2003; Köller 1988; Siepmann 2007.